あなたは人と関わる上で、なにか苦労をしていないだろうか?

- 面接やプレゼンでうまく話せない

- 人と会ったあとにどっと疲れてしまう

- 人と過ごすのも楽しいのに、一人の時間がどうしても欲しくなる

- 飲み会や大人数の場が苦手で、生きづらいと感じる

- 「自分はちょっと変わっているのかも」と思う

もし当てはまるなら、あなたは内向型かもしれない。そして内向型かそうでないか簡単に見極める方法がある

「人と関わる時間よりも、一人の時間により価値をおいているかどうか」

これは心理学の専門用語を並べるよりも直感的で、すぐにイメージできる指標だと思う。

私自身も超のつく内向型で、これまでの人生にはその証拠のようなエピソードが無数にある。

この記事では私の体験や、一般的に言われる内向型の特徴を紹介する。

さらに「内向型とはなにか」「よくある誤解」「外向型との違い」などをわかりやすく解説していく。

✅ この記事の概要

- 内向型とはなにかを直感的に理解できる

- 内向型にありがちな誤解を整理して安心できる

- 外向型との違いを具体例でイメージできる

- 内向型の強みを人生に活かすヒントが見つかる

- 「内向型=欠点ではない」と前向きに受け止められる

内向型の基本

内向型とは?

実は内向型 (もしくは外向型を含めた性質) には、心理学的でもはっきりとした定義はまだない。

ただし、多くの研究では「生まれ持った気質」とされ、成長の過程で大きく変わるものではないと考えられている。

この言葉が広まったきっかけはユングの心理学(1920年代)だが、現代の科学においても「これが内向型だ」と断言できる分類は存在しない。

だからこそ、私の経験や心理学に関する書籍から、直感的に理解できる基準を紹介しよう。

それは「人と接する時間と一人でいる時間、どちらにより価値をおいているか」だ。

自分の中にエネルギーがあると想像してほしい。そのエネルギーはどちらの状況で回復し、よりパフォーマンスを発揮できるか。

こう考えると自身が内向型か外向型か、直感的にイメージしやすくなる。

後述するが、内向型と外向型の二つの側面を持つ人も存在する。両向型 (アンビバート)だ。

タイプ別の特徴

📚 内向型

一人で過ごす時間で力を取り戻す

読書・ゲーム・静かな推し活

🎤 外向型

人と関わることでエネルギーが満ちる

会話・イベント・仲間と楽しむ推し活

⚖ 両向型

状況によって一人も交流も楽しめる

気分や環境で使い分けられる

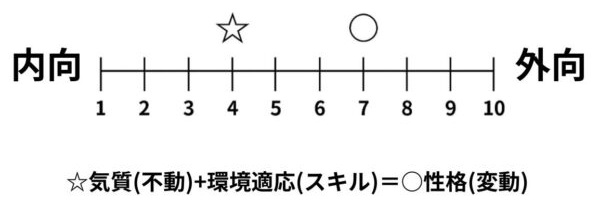

よく「内向型は成長の過程で変化する」と言われることはあるが、これは正確ではない。

人は生きる中で、環境に適応するために後天的な「スキル」を身につける。

これが「生まれ持った気質」と合わさって、ひとりひとりの「性格」が形づくられる。

そのため内向型の人でも、スキルを通じて外向的に見える行動ができたり、効率よくエネルギーを使えるようになることがある。

これが「内向型と外向型をはっきり分けるのが難しい」と言われる理由だ。

よくある特徴

内向型チェックリスト

| あなたはいくつ当てはまる? |

|---|

| 一人の時間でリフレッシュする |

| 物事を深く考えてから行動する |

| 少人数や一対一を好む |

| 人の表情や雰囲気を敏感に察知する |

| 広く浅くより狭く深い人間関係を好む |

| 自己表現は文章や創作でしやすい |

※これらはあくまで「よくある傾向」であり、すべての内向型に当てはまるわけではない。

内向型や外向型は、一般的に「生まれ持った気質」だと言われている。

そのため、成長の過程で根本的に変えられる可能性は低いとされる。

また、内向型かどうかは外見上で判断することは難しい。

なぜなら、会社や学校に馴染むために「人付き合いが得意そうにふるまう」内向型も少なくないからだ。

実際、私自身もかつてはそうだった。あなたもそうじゃないだろうか?

誤解されやすい内向型の特徴

社会で生きるために、内向型も外向的に振る舞うことがある。

けれど、それは表面上の行動にすぎない。本来の気質は「どこでエネルギーを回復するか」というもっと深い部分にある。

だから、内向型はしばしば誤解されてしまうのだ。

人見知りと内向型は違う

人見知りとは、初対面の相手や親しくない相手に対して、強い緊張や不安を感じやすい傾向のことだ。

行動上に現れ、まわりからは内気や引っ込み思案、照れ屋、コミュ障と思われることもある。

だが、内向型は必ずしも人見知りではない。

大きな違いは、人見知りは【行動の反応】で分かるのに対して、内向型は【エネルギーの向き方】だということ。

人見知りは経験や環境によって身につける「生存戦略のスキル」であること。一方内向型は「生まれ持ったギフト」だ。

たとえば子どもの頃、からかわれた経験から人見知りになった人がいる。けれども一人の時間や静かな時間を好むのは生まれつきの気質が関係している。

つまり、人見知りだからといって内向型とは限らないし、内向型だからといって人見知りとも限らないのだ。

- 初対面の人と話すことは楽しいけど、慣れていないぶん疲れやすい

- 親しくない人には、言葉の影響を考えすぎて気を使ってしまう

- にぎやかな場では盛り上がれるけど、帰宅後どっと疲れる

- 話題が浅い雑談より、じっくり語れる深い話のほうが好き

こうした振る舞いは「人見知り」ではなく、内向型の気質によるものだ。

だからこそ、人見知りと内向型は混同されやすい。

内向型の気質が人間関係に影響して、人見知りになった人も少なくないだろう。でも、その違いを知るだけで自分を責めなくてもよくなる。

私自身が人見知りの内向型なこともあり、

暗い人、内気な人に見えてしまう理由

内向型は反応が控えめで、大人数の場でも大声を張り上げたり、リアクションを取ったりしない。それに物事を深く考えて口数が減ってしまうこともある。

その様子が「暗い人」「内気な人」と映ってしまうのだ。

だから他人からは「内気」「愛想がない」「暗い」と誤解されやすい。

けれど、暗い人=内向型であることは全く関係がない。

その人はただ、興味が外側ではなく内側に広がっている可能性が高いのだ。

あなたも「暗い」と言われがちな人を想像してみてほしい。

確かに、ネガティブな感情や経験から「暗く」なっている場合もある。

しかし、そうでない場合――その人はただ、自分の頭の中に宇宙を持っているのかもしれない。

たとえば、こんな理由が考えられる。

例えは極端だが、もしあなたも周りから「暗い」と言われたなら、それはあなたの資質ではなく、社会の価値観によるラベルにすぎない。

むしろ、その内側にある豊かさは強みなのだ。

無口=考えていないわけではない

グループ会議で発言しない人。会話中に黙ってしまう人。もしかすると、それはあなた自身かもしれない。

無口であることが原因で、社会的な評判が下がったり「消極的」と思われたりして、悩んだことはないだろうか。

これもまた、社会の価値観によるラベルだ。外からの印象だけであなたは判断されている。

実際には――

- 会議で黙っているのは、議題について深く考えているからかもしれない

- 会話中に言葉を選ぶのは「自分の発言が相手にどう影響するか」を真剣に考えているからかもしれない

それなのに「消極的」「無口」「輪を乱している」と誤解している。あなたの中にある素晴らしいアイデアは表に出る前に消えてしまう。

ではどうすればいいのか。対策はシンプルだ。

- 会議では、まず最初にひと声だけ声を出しておく

- 人間関係では「口下手だけど」と伝えておく

たったこれだけで周囲の印象は大きく変わる。大げさな発言はいらない。必要なのは、ほんの少しの勇気だ。

大事なのは、「黙っている=考えていない」ではないと相手に伝えること。

それが、あなたの力を正しく活かす第一歩になる。

内向型と外向型の違い

ここまでで「内向型は誤解されやすい気質だ」という話をしてきたが、では具体的に内向型と外向型はどんな違いがあるのだろうか?

内向型と外向型の違い

📚 内向型

回復方法: 一人で過ごすことで回復

得意な場面: 静かな環境での集中作業、少人数での深い対話

疲れやすい場面: 大人数での交流、にぎやかな会合

🎤 外向型

回復方法: 人と会うことで回復

得意な場面: 人前での発表、パーティー、にぎやかな交流

疲れやすい場面: 一人での長時間作業、静かな環境

⚖ 両向型

回復方法: 状況に応じて柔軟に切り替える

得意な場面: 一人の時間も交流の場も楽しめる

疲れやすい場面: 極端に偏った環境

エネルギーの使い方が違う

内向型はエネルギーを「自分の内側」に向けるのが得意で、外向型は「人との関わり」に使うのが得意だ。

つまり、集中のベクトルが違う。

- 内向型は静かな環境で力を発揮しやすい

- 外向型は人と接するときに力を発揮しやすい

これはゲームに例えるとわかりやすい。

水タイプ(内向型)は静かな湖や深海で力を発揮し、炎タイプ(外向型)はキャンプファイヤーのように人が集まる場所で輝く。

逆に、水タイプが炎の場に行くと力を発揮できず、炎タイプが水中に入ると火力を失ってしまう。

環境と合わなければ、ただエネルギーを消耗するだけになる。

もちろん、中には状況に応じて上手く立ち回れる人もいる。

求めている刺激が違う

内向型と外向型は、必要とする外部からの刺激が違う。

簡単に言えば、内向型は低刺激でちょうどよく、外向型は高刺激を楽しむという傾向がある。

スーザン・ケイン 2020年【内向型人間が無理せず幸せになる唯一の方法】

- 内向型は低刺激が「ちょうどいい」と感じる。

- 外向型は高刺激を楽しむ。

この考え方を広めたのが「内向型の価値を社会に示した女性」スーザン・ケインだ。詳しくは以下の記事で紹介している。

内向型の低刺激の例:親しい友人と静かに話す、本を読む、クロスワードを解く など。

外向型の高刺激の例:初対面の人と会う、スキーのようなアクティブな遊び、音楽を大音量で楽しむ など。

つまり、内向型は小さな刺激でも満足感を得ることができ、外向型はより良い刺激を求める傾向がある。

少し話はそれるが、「刺激」という言葉から連想されるのは、近年になって研究が進んでいる「HSP」だ。

✅HSPとの関係

HSP(Highly Sensitive Person)とは「刺激に敏感で感受性が高い人」を指す心理学用語だ。

内向型と混同されやすいが、本質的にはまったく別物である。

研究によると、内向型の約7割はHSPだと言われているが、残りの3割はそうではない。

ここを押さえておくと理解しやすい。

- HSP=刺激に敏感で感受性が高い

- 内向型=エネルギーの向き方(内側に集中)

この違いを理解しておくと、自分や他人の性格をより正しく捉えられるだろう。

内向型と外向型はグラデーションで考える

ここまで「内向型」と「外向型」を分けて説明してきたけれど、実際には白黒はっきり分かれるものではない。

人の気質はグラデーションのように連続しているからだ。

たとえば「1~10」のスケールを想像してみてほしい。1に近づくほど内向型、10に近づくほど外向型に近い。

人は生まれたときにこのスケールのどこかに位置している。これが「気質」と呼ばれる初期値だ。

その後、成長の過程で獲得するスキルや経験によって、見え方が変わっていく。

- 「人と上手く話すスキルを獲得」=外向 +1

- 「トラウマで人と話せなくなる」=内向 -3

- 「初対面でも疲れない話し方を覚える」=外向 +4

こうして性質は動くけれど、もともとの初期値(気質)が消えるわけではない。

むしろ「気質」と「後天的に身につけたスキル」が合わさって、今のあなたの「性格」になっているのだ。

中心の数字を持つ人物がいわゆる両向型だが、それが生まれ持った気質なのか、スキルでバランスを取っているのか。

それは誰にも分からない。

内向型の強み (長所とメリット)

内向型はしばしば「暗い」「消極的」と誤解されがちだが、実際には社会に必要とされる大きな強みを持っている。

ここでは代表的な3つを紹介する。

思考力(深く考えられる)

内向型は「考えすぎる」と言われることが多い。しかしそれは裏を返せば、物事を深く掘り下げて考えられる力だ。

この力は社会や人間関係で大きな価値を持つ。

- トラブルを未然に防ぎ、冷静に対応できる

- 相手の言葉の裏にある意図や感情を読み取れる

- 一度集中すると何時間でも没頭できる

- 日常から独創的なアイデアを生み出せる

一見地味に見えるかもしれないが、歴史に残る発見もこの力から生まれている。

ニュートンがリンゴの落下をきっかけに万有引力を発見したのも、何気ない出来事を深く考えたからこそだ。

深い思考力は、内向型が社会に貢献できる大きな武器のひとつだといえる。

傾聴力(聞き上手)

内向型は「話す」よりも「聞く」ことにエネルギーを使うのが得意だ。

これは単なる消極性ではなく、相手の話を深く受け止められる力=傾聴力である。

- 相手の話を遮らずに最後まで聞ける

- 言葉の裏にある感情やニュアンスをくみ取れる

- 相手に安心感や信頼を与えられる

この性質は人間関係を築くうえで大きな強みになる。

たとえば、外向型と内向型が組めば「話す側」と「聞く側」として自然に役割分担ができ、会話のバランスが良くなる。

「傾聴力」は、内向型が持つもっとも評価されやすいスキルのひとつだ。

俯瞰力(一歩引いて全体を見渡せる)

内向型は集団の中心に飛び込むよりも、少し離れた位置から状況を観察するのが得意だ。

これは単なる傍観ではなく、全体を俯瞰して物事を判断できる力だ。

- 客観的に物事を捉えられる

- 多角的な視点を持てる

- 長期的な視野で判断できる

会社でいえば、皆が「これで間違いない!」と盛り上がる中で「本当に大丈夫か?」とリスクに気づける存在だ。

戦国時代にたとえるなら、カリスマ的リーダー(外向型)が武将なら、内向型は軍師として全体の方向性を示す役割を担う。

内向型の俯瞰力と外向型の行動力が組み合わさることで、集団はより強くなる。

内向型の生き方まとめ|強みを生かすヒント

✅ この記事のまとめ

- 内向型は「一人の時間に価値を置ける」資質を持っている

- 暗い・消極的=内向型 ではない

- 外向型との違いは「エネルギーの回復方法」と「求める刺激の量」

- 内向型には「深い思考力・傾聴力・俯瞰力」がある

- HSPとは混同されやすいが、本質的には別物

- 内向型=欠点ではなく、活かせる強みを持った気質

✨ 内向型が幸せに生きるためのヒント

- 安心できる土台を整える(睡眠・運動・食事)

- 自己理解と自己受容を深める

- 自分に合った環境と人間関係を選ぶ

- 孤独を味方につける

- 小さな幸福を味わう(朝日、コーヒー、読書など)

- 大きな成果よりも小さな積み重ねを楽しむ

- 考えや感覚を外に表現する(文章・作品・対話)

自分らしい生き方を選んでもいい

内向型は現代社会では、生きづらさを感じやすい。

日本ではかつて「謙遜は美徳」という価値観があり、内向的な性格は評価されていた(例:大和撫子)

しかし現代では、ビジネスや面接、評価の仕組みが少しずつ外向型に有利なものへと傾いているように見える。

だからといって、無理に外向型に合わせる必要はない。

- 外向的に振る舞うためのスキルを身につけるのもいい

- 内向的な自分をそのまま受け入れられる環境を選ぶのもいい

大切なのは「周囲に合わせること」ではなく、「自分に合ったスタイルを選ぶこと」だ。

幸福になりたいなら、特別なことは必要ない。むしろシンプルな習慣で十分だ。

- 静かな部屋でコーヒーを飲む

- 起床したら朝日を浴びる

- 何もせず、ただ考える時間をもつ

【求めている刺激】の項目でも触れたように、内向型は小さな刺激でも満足できる傾向がある。

だから、これだけでいい。内向型のあなたはきっと幸せを感じられる。

それでも、社会の中で苦しくなることはあるだろう。

そんなときのために、このブログでは「内向型はなぜ生きづらいのか」「どう生きればいいのか」のヒントを発信している。

興味があれば、ぜひ他の記事ものぞいてみてほしい。

おまけ|私の体験

私自身、生まれ持った気質は間違いなく「内向型寄り」だった。

けれど、いじめによるトラウマでその性格はさらに強化され、外向的な資質があったのかどうかすら分からなくなってしまった。

文中に出てきた「暗い人」という表現――実は、あれはかつての私自身のことだ。

当時の私は自分を「暗い性格」だと決めつけ、毎日を惰性で過ごしていた。

それでも今は違う。

静かな朝に散歩をして太陽に挨拶する。部屋でコーヒーを飲みながら読書を楽しむ。そんなささやかな時間に心から満足できるようになった。

内向型は「小さな幸せ」を感じ取れる力がある。だから私は今、前向きに、そして楽しく生きている。

もちろん、まだ足りない部分もある。究極の「幸せ」を求めて、私はこれからも内省を続けるつもりだ。

科学と心理と日々の暮らしをつなぎ合わせ、内向型なりの幸福論を見つけるために。

この記事を読んでくれたあなたも、きっと同じように「自分なりの幸せの形」を見つけられるはずだ。

内向型は欠点ではなく、生き方のスタイルのひとつ。

そして、そのスタイルを選び直せるのは、ほかでもないあなた自身だ。

コメント