内向型におすすめの趣味は何か。

私としては「1人で夢中になれる趣味」をおすすめしたい。

誰かと共有する時間も大切だが、1人で集中できる趣味は、内向型と最も相性が良い。

ただ、刺激の強いゲームやSNSをなんとなく眺めて過ごすだけでは、せっかくの静かな時間がもったいない。

また「インドア=内向型」「アウトドア=外向型」と単純に分けるのも正確ではない。

内向型でもキャンプやサーフィン、バイクを楽しむ人がいれば、外向型でも創作に没頭する人がいる。

ここでは、心を静め、整えながら没頭でき、心身ともに健やかになれる8つの軸を紹介する。

日々の忙しさや人間関係の疲れから「趣味がない」「何をしても集中できない」と感じることもあるだろう。

ここで紹介する趣味は、どんなタイプの内向型でも取り入れやすく「日常の中で満足感を得られるもの」を中心に選んだ。

この記事では内向型を中心にしているが、外向型でも「1人で夢中になる趣味」を持つことは悪くない。

むしろ心のバランスを整えるきっかけになる。

✅この記事の概要

- 静かな時間が幸福を育てる理由

- 趣味を「結果」ではなく「状態」として捉える視点

- 内向型に合う「1人で没頭できる8つの趣味軸」

目次

没頭できる趣味が、幸福を育てる

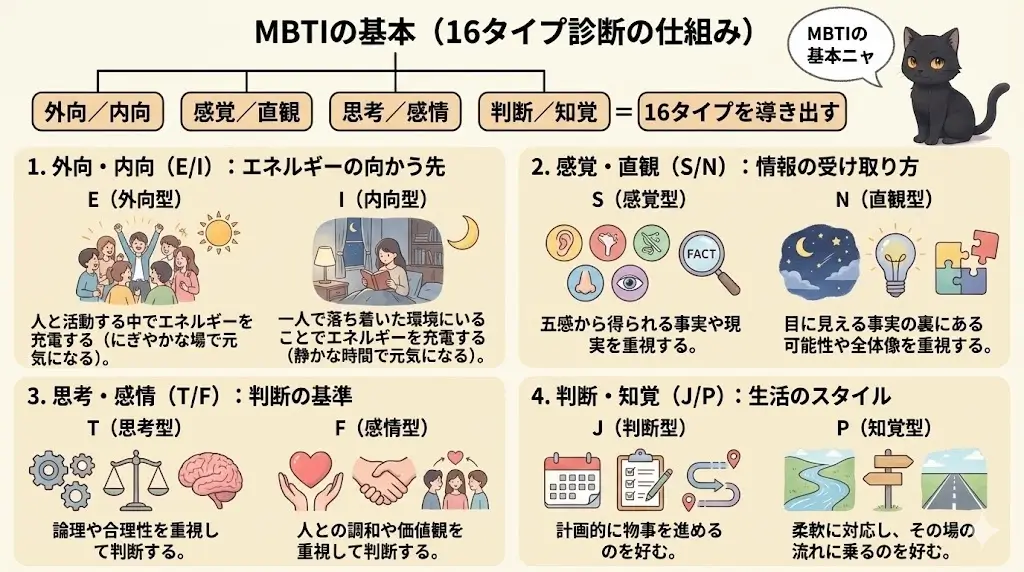

まず、なぜ内向型は「1人で夢中になれる趣味」と相性がいいのか?

刺激よりも「静けさ」がエネルギーを満たす

内向型は「外向型よりも強い刺激を求めない」傾向がある。

これは、生まれつきの脳の働きの違いによるものだ。

そのため内向型は、外向型ほどアクティブに行動しようとしない。

外向型が求める趣味

- 週末は必ずどこかへ出かける

- 月に1度はパーティをしないと落ち着かない

- ライブや遠征が1番の楽しみ

もちろん個人差はあり、内向型でも活動的に動く人はいる。

それでも、外向型に比べると人との関わりや刺激に対して疲れやすい。

だからこそ「1人で没頭できる趣味」を持つことが欠かせない。

たとえば、ソロキャンプや1人サーフィン、ダイビング、読書、料理など。

そんな「自分だけの静かな時間」が、内向型のエネルギーを回復させる。

詳しくはこちらの記事へ

内向型とは何か?|外向型との違いと心理的特徴をわかりやすく解説

内向的な性格は、社会の中ではときに「デメリット」のように扱われてしまうことがある。 面接やプレゼンでうまく話せない 人と過ごすのも楽しいのに、一人の時間がどう…

「自分を感じる時間」が幸福を生む

時間を忘れてなにかに没頭すること。それを心理学ではフロー体験と呼ぶ。1

フロー体験とは

心理学者チクセントミハイが提唱した概念。

「時間の感覚を忘れるほど目の前のことに没頭する状態」を指す。

幸福感や充実感を強く感じやすく、創造的な活動や学びと相性が高いとされる。

「趣味を楽しむにはフロー体験が重要だ!」と言うつもりがまったくないが、指標としてはかなり有用だ。

フローに入りやすい条件

明確な目的や目標がある:何をしているのか、何を目指しているのかが明確。

適度な難易度である:簡単すぎると退屈、難しすぎると不安に。

即時のフィードバックが得られる:自分の行動がうまくいっているかすぐにわかる。

自意識が薄れる:行為そのものに没頭している状態。

条件を見ると少し難しそうに感じるかもしれないが、フローに入ると得られるメリットは大きい。

フローがもたらすメリット

集中力と創造性の向上:脳が一点に集中することで、アイデアが自然に生まれやすくなる。

幸福感・満足感の上昇:「今ここ」に意識が向くことで、不安が薄れ、心が穏やかになる。

自己効力感の回復:小さな達成体験の積み重ねで、「自分にもできる」という自信が戻る。

ストレス耐性の向上:フロー体験を繰り返すことで、心理的な回復力が高まりやすくなる。

フロー状態には、いつ、どんなときでも入ることができる。

ただし、フローは「集中×挑戦×楽しさ」のバランスで生まれるため、入りやすい活動と入りにくい活動がある。

けれど大切なのは、上手くやることではなく、心が落ち着き満たされる瞬間を味わうことだ。

あわせて読みたい

【フロー体験】とは?|心理学が見つけた幸福と没頭の科学

「自分はこのままでいいのだろうか?」――そんな漠然とした不安を抱いたことはないだろうか。 現代には娯楽が溢れている。 しかし多くの娯楽は、受動的か、あるいは生理…

内向型におすすめの趣味8軸

では、実際に8つの軸を紹介していこう。

①心を静める・静的集中

一つ目の軸は「心と身体の緊張をほどくための静的集中」だ。

これは「何かを生み出す時間ではなく、刺激を手放し、自分を回復させるための時間」を指す。

呼吸を意識するヨガや、「今ここ」に集中するマインドフルネスが代表的である。

「動かないこと」「今に意識を向けること」自体が目的で、内向型がノイズから離れて自分を取り戻す土台となる。

呼吸や感覚に意識を向けることで、心のざわめきがゆっくりと落ち着いていく。

必要なのは集中でも努力でもなく、ただ委ねること。

うまくやろうとせず「空気・音・身体の感覚をそのまま味わう」ことで、深い安らぎが生まれる。

心を静める・静的集中

- ヨガやストレッチで呼吸を整える

- マインドフルネス瞑想で「今ここ」を感じる

- いれたてのお茶の香りや熱さをじっくり味わう

- 自然音・環境音を聴きながら目を閉じる

- 湯船につかって身体の感覚をゆっくり味わう

- 観葉植物をぼんやり眺めて呼吸を合わせる

- 日記・感情ノートで心を言語化する

- 窓辺で光や風を感じながらぼんやりする

- 夜の静かな時間にキャンドルを灯す

私の場合は、毎朝のヨガと、ふとした時のマインドフルネスが日課になっている。

また、コーヒーをドリップするときなど、意識的に集中の時間をつくっている。

回復効果:◎(フローに入るには多少コツが必要だが、誰にとっても高い回復効果がある)

②動きで整える・動的集中

二つ目の趣味軸は「動きで心身を整える動的集中」だ。

体を動かすことは、思考を整理し、感情を落ち着かせる最もシンプルな方法のひとつである。

例えば、1人でできるスポーツ、ハイキングで汗を流す、動きそのものに集中が必要な趣味など。

これらの活動は、外の刺激を求めるのではなく、内側のリズムを取り戻す時間にもなる。

散歩やジョギング、水泳のように一定のリズムで動くと、呼吸と身体の感覚がそろい、心が静かに整っていく。

内向型にとって、この「内側を刺激する運動」はエネルギーを再循環させる回路のようなものだ。

考えすぎてしまう人ほど、体を通して心を休ませる感覚を持つとよい。

動きで整える・動的集中

- 早朝の散歩で一日のリズムを整える

- ゆっくりしたジョギングで呼吸と気持ちを合わせる

- 静かなプールで無心に泳ぐ

- サーフィンで波と自分の意識に集中する

- サイクリングで風と一体になる感覚を味わう

- 音楽に合わせてダンスをする

- 軽い筋トレや自重トレーニングで体調を整える

- ツーリング中に操作や路面への意識を研ぎ澄ます

- 階段の上り下りで気分を切り替える

私は早朝のウォーキングかジョギングを日課にしている。

音楽を聴きながら走る時間は、最も心が軽くなる時間のひとつだ。

フロー条件度:○(一定のリズムと達成感が得られる中程度の運動は、自然と集中状態に入りやすい)

③物語に向き合う・内省

三つ目の趣味軸は「物語を通して自分を見つめ直す内省」だ。

内省とは、自分を客観的に振り返り、深く省みることで自己理解や成長につなげる行為である。

ただし、内省が「しんどい」と感じる人もいる。なら物語の中に自分を重ねればよい。

小説、漫画、ビジュアル作品、エッセイなど、どの形でも物語は「心を映す鏡」になる。

登場人物の感情や選択に共感したり、テーマを自分に重ねたりすることで、内側に静かな気づきが生まれる。

また、物語に触れることで感受性が高まり、人に共感しやすくなる。

おすすめの物語

- モモ(児童文学、ファンタジー)

時間が失われた世界で、少女が時間を取り戻す物語。

- レーエンデ国物語(小説・異世界)

革命を軸にした壮大なファンタジー。読むほど世界が広がる。

- ATRI -My Dear Moments-(ノベルゲーム・ライトSF)

海に沈んだ未来を舞台に、人とロボットの交流を描く。

- 紫色のクオリア(ライトノベル・ライトSF)

「人がロボットに見える」少女の物語。唯一無二の読後感。

- 車輪の下(自伝的小説)

才能ある青年が、社会という車輪に呑まれていく姿を描く。

物語を読んで感じたことをノートに書いたり、SNSに残すのもよい。

心に響いたセリフや場面を書き留めることで、自分の価値観や願いが少しずつ見えてくる。

内省・共感:◎(好みのジャンルと読書環境が整えば深く没頭できる)

あわせて読みたい

読書をするなら電子?紙?|内向型の私が電子書籍を選ぶ理由

読書をするとき、あなたは紙の本派?それとも電子書籍派? 読書が好きな人も、あまり読まない人でも、電子にするのか紙にするのかは大きな悩みどころだ。 私自身は、い…

④地図を広げる・探求

四つ目の趣味軸は「知的好奇心を満たし、心の地図を広げる探求」である。

「知りたい」「理解したい」という気持ちは、内向型にとって大きなエネルギー源になる。

哲学、歴史、社会、地質学、語学、プログラミング、人生計画、化学など、探求の対象は尽きない。

例えば道端の石1つにも、何万年もの歴史が凝縮されている。

学習や観察を通して世界を深く理解する行為は「静かな情熱の表現」でもある。

結果よりも「考える過程」や「気づく瞬間」に喜びを見いだせる点が、内向型の大きな強みだ。

地図を広げる・探求

- 興味分野の本や専門書を読む

- 学んだ内容を図やマップに整理する

- 歴史や科学の「なぜ?」を調べる

- 美術館・博物館で背景情報を調べながら見る

- 自然物の成り立ちや分類を調べる

- 言語の仕組みや語源を調べながら学習する

- オンライン講座で体系的に学ぶ

- 図書館で資料を集めて比較する

- 調べた内容で自分の知識地図を更新する

私の場合、心理学やパーソナリティの探求はライフワークのような趣味になっている。

メンタルケア心理士講座を受講したり、行動に関わる学問(経済学や宗教学)などにも関心を広げてきた。

その原動力は「自分が幸福に生きるための自己探究」であり、この記事も学びを形にするアウトプットの一部だ。

調べてまとめる過程そのものが、心を落ち着かせ整える時間になっている。

フロー条件度:◎(目的が明確で、挑戦とスキルのバランスが取れる学習はフローに入りやすい)

⑤世界を形にする・創作

五つ目の趣味軸は「内面の感情やイメージを外に形づくる創作」だ。

文章(note等)、絵画、陶芸、ハンドメイド、デジタルイラストなど。

どんな創作物にも、制作者の思いが宿る。

情報を整理したり、文章を書いたり、構成を考える過程は、頭を使いながらも心が静まる時間になる。

それは思考と感情が自然に噛み合う瞬間だからだ。

このタイプの創作は成果を急がず、「自分のペースで積み上げる楽しさ」を味わえるのが魅力だ。

一ヶ月前にはできなかったことが、少しずつ形になる――その小さな成長が確かな自信につながる。

そして、創作物は「内面世界の象徴」でもある。

世界を形にする・創作

- ブログやnoteで文章を作り、世界観を表現する

- 動画制作(企画・撮影・編集)でストーリーを形にする

- デジタルイラストやアートで内面のイメージを可視化する

- 写真で自分の見た世界を切り取る

- 陶芸・クラフト・刺繍など、手作業で作品を作る

- 料理やお菓子作りを作品として仕上げる

- 植物の配置や育成をデザインとして楽しむ

- SNSで作品や世界観を発信し軌跡を残す

- 作品や企画の構成・演出を考え、世界を設計する

私にとっても、このブログづくりは「創作」の一部だ。

記事の構成を考え、文章を書いていると、いつの間にか時間が経っている――その没入感はフローに近い。

フロー条件度:◎(構成や編集など、挑戦とスキルが釣り合う活動は非常に入りやすい)

⑥世界を集める・蒐集

六つ目の趣味軸は「秩序をもった自分の世界の蒐集」だ。

内向型は環境刺激に敏感だが、その性質は「好きな物で囲まれた空間」で最も活かされる。

自分の好きなブランド、グッズ、趣味のコレクション、珍しい調味料や食器など。

これは単なる「物欲や所有欲」ではなく、内的秩序を取り戻すための儀式だ。

すなわち、「欲しい」という外的欲求ではなく「愛でる」という内的欲求を中心に据えることが重要である。

参考として、ミニマリストの考え方も有効だ。

世界を集める・蒐集

- 趣味のコレクションを整理し、眺める

- お気に入りの書籍や資料をジャンルごとに並べる

- 特別な食器やカトラリーを選び、愛でる

- 香りや小物など日常の美しいアイテムを集める

- 旅行先での小さな記念品を整えて飾る

- 古道具やアンティークを趣味として収集する

- 限定品やお気に入りのブランドアイテムを整理して飾る

私は「最低限の物で暮らすミニマリスト」ではないが、購入時は必ず熟考する。

結果、家には「本当に好きな物しかない」状態になり、100%コレクションで構成されている。

フロー条件度:◎(整理やディスプレイを考える行為自体が没頭でき、心を整える)

⑦安心をつくる・調律

七つ目の趣味軸は「自分の心の安心をつくるための調律」だ。

内向型は刺激に敏感で、感覚に合わせて空間を整えることは、自分を守るための重要な行為でもある。

環境を整える(掃除、整理整頓、インテリア、ソロキャンプ)

身体感覚を調整(アロマ、紅茶、スキンケア、お香)

ノートを整理したり、部屋を整えたり、キャンプで自然と向き合ったりする。

共通しているのは「心が落ち着く環境を自分の手でつくること」だ。

安心をつくる・調律

- 部屋やデスクの整理整頓で視覚的ストレスを減らす

- 香りや照明を調整して落ち着く空間をつくる

- 紅茶やハーブティーで嗅覚・味覚を心地よく刺激する

- ソロキャンプや自然散策で五感をリセットする

- スキンケアやボディケアで身体を慈しむ

- ノートや手帳を整理して思考の混乱を防ぐ

私は読書を趣味にしているが、外の鳥の鳴き声、工事音、話し声だけで集中が途切れることがある。

そのため、読書中は必ず耳栓を使用している。

フロー条件度:◎(自分の五感を整え、環境を最適化する行為は没頭しやすい)

⑧感情を包む・音楽

八つ目の趣味軸は「感情を委ねる音楽」だ。音楽の力は非常に大きい。

受動的に聴くだけでなく、能動的に演奏や創作をすることでも、心身に多くの良い影響を与える趣味である。

リラックス効果、ストレス軽減、集中力向上、気分転換、文化交流など。

内向型にとっては、不快な雑音や刺激を遮断し、心地よい音で自分を包む「音のバリア」の役割もある。

さらに言葉が分からなくても関係ない。音楽は言語を超えた世界共通のコミュニケーション手段だ。

心に響く言葉を考えるのは難しくても、音楽はメロディーだけで心に届く。

感情を包む・音楽

- 朝は穏やかな曲で目覚める

- 作業中は集中できるBGMを選ぶ

- 夜はピアノやアンビエントで心を落ち着ける

- 散歩のリズムに合わせて好きな曲を聴く

- 楽器を演奏して自身のリズムを表現する

- 自然音(雨・焚き火・波)をBGMにする

- 作詞作曲をして内面と感情を表現する

- カラオケで思いきり声を出してリセットする

- 音楽アプリで「今日の気分」を選ぶ時間を楽しむ

- お気に入りの一曲を「お守り」として持つ

私は楽器の演奏や作詞作曲の才能はないが、挑戦してみたい人にはおすすめだ。

結局は「1度やってみないと楽しいかどうかは分からない」からだ。

フロー条件度:◎(他の趣味軸と組み合わせると、より没頭しやすい)

趣味は「結果」ではなく「状態」

自分の趣味を持つのに大事なことは「とにかくやってみる」ことがおすすめ。

上手さよりも、熱中している時間

「苦手を克服したい」――そう思って、苦手な分野の勉強に時間を使っていないだろうか。

たしかに、それが仕事や学業に関係するなら大切な努力だ。

けれど、趣味においては少し発想を変えてみたい。

発想の転換

私は英語が苦手だ。リスニングも文法も覚えることが多く、すぐに疲れてしまう。

けれど、私は読書が大好きだ。だからこう考えるようにした――「英語の本が読みたい」

英語の本を読むのに、完璧なリスニング力はいらない。文法も最低限でいい。

必要なのは、物語を楽しみながら慣れていく時間だ。

英語の絵本から多読を始めれば、自然と語彙も増え、少しずつ読めるようになる。

趣味とは「上手になること」ではなく「心が夢中で満たされている状態」

努力ではなく「興味と熱中」が「学習」を促すのだ。

上達よりも、その時間に没頭できているかどうかが、心の健康を支えてくれる。

続けるほど自分の「核」が整っていく

これら趣味軸は単独でも心を整える力を持っているが、掛け合わせることでさらに深い相乗効果が生まれる。

④探求+⑤創作:プログラミングの学習を続けながら、オリジナルのツールやWebサイトを作る。

⑥蒐集+⑦調律:収集したアイテムを、色やテーマ、光の配置までこだわって静かに鑑賞する。

④探求+②動的集中+⑥蒐集:お気に入りのバイクや自転車をカスタマイズし、旅に出る。

ちなみに、私の場合はこんな掛け算になる。

私の趣味軸掛け算

スタンディングデスク × ステッパー × ブログ執筆 or ノベルゲーム

= 健康を意識しながら趣味に没頭できる環境の構築

この掛け算は「座りすぎは体に悪い」「立つことで血流が良くなり集中力も保たれる」という体の仕組みから導いたものだ。

身体を動かしながら文章を書くと、思考が不思議と流れやすくなる。

それが私にとっての「日常のフロー空間」であり、自分を整える時間でもある。

あなたに合う静かな幸福の見つけ方

内向型の幸福とは、外の喧騒から離れ、自分のリズムを取り戻すこと。

8つの軸は、そのための小さな道標であり、どれを選んでも「自分を感じる時間」へとつながっていく。

「なにもしたいことがない」――そう感じたときは、まず①静的集中から始めてみてほしい。

ただ深呼吸して、目を閉じて、心のざわめきが静まっていくのを感じる。それだけでいいのだ。

✨ あなたの心を整える8つの趣味軸

①心を静める・静的集中: ヨガ、瞑想、呼吸法、自然音を聴く

②動きで整える・動的集中: 散歩、ジョギング、サーフィン、ダンス、軽い筋トレ

③物語に向き合う・内省: 読書、小説、漫画、ノベルゲーム、日記

④地図を広げる・探求: 学習、研究、観察、図書館・博物館巡り、オンライン講座

⑤世界を形にする・創作: 文章、イラスト、動画制作、陶芸、料理

⑥世界を集める・蒐集: コレクション、アンティークやアイテムの収集

⑦安心をつくる・調律: 整理整頓、インテリア、香り、スキンケア、ソロキャンプ

⑧感情を包む・音楽: 音楽鑑賞、演奏、作詞作曲、BGM活用

科学的な補足

心理学や神経科学の研究では、「没頭する時間」が幸福に深く関わることが明らかになっている。

自己決定理論(Self-Determination Theory)2

- 自律性 … 自分の意思で選び、動けている感覚

- 有能感 … 成長や上達を実感できる感覚

- 関係性 … 他者や世界とつながっている感覚

これら3つの欲求が満たされると、人は「やらされている」と感じにくくなる。

その結果「やりたいからやっている」という内発的動機づけが高まるとされている。

生理学的な視点3

深呼吸や運動、創作への没頭は「副交感神経が活性化してストレスホルモンを下げる」ことが分かっている。

同時に、心を安定させる神経伝達物質の「セロトニン・GABA」が増え、穏やかな集中状態を支える。

没頭する時間は「心を休める行為」であると同時に、脳と神経を再調律する科学的な回復プロセスでもある。

免責事項

私は心理学や医療の専門家ではなく、診断や助言を行う立場にはありません。

本記事は筆者の経験や知見をもとにした参考情報です。

内容を鵜呑みにせず、ご自身の感覚や状況を大切にしながらお読みください。

参考文献

クロ

クロ

コメント