「私は内気な性格」――そう思い込んではいないだろうか。

内気、暗い人、シャイ、内向的。もしそれらの言葉にネガティブな印象を持っているのなら。

あるいは、他者に対してそう感じているのなら。それは単なる思い込みかもしれない。

- 人前だと話せない私は、内気な性格だと思っている

- 明るくできない私は、暗い性格なのかもしれない

- あの人はいつも静かで、どこか暗い性格に見える

- あの人は控えめで、内気なタイプだと思う

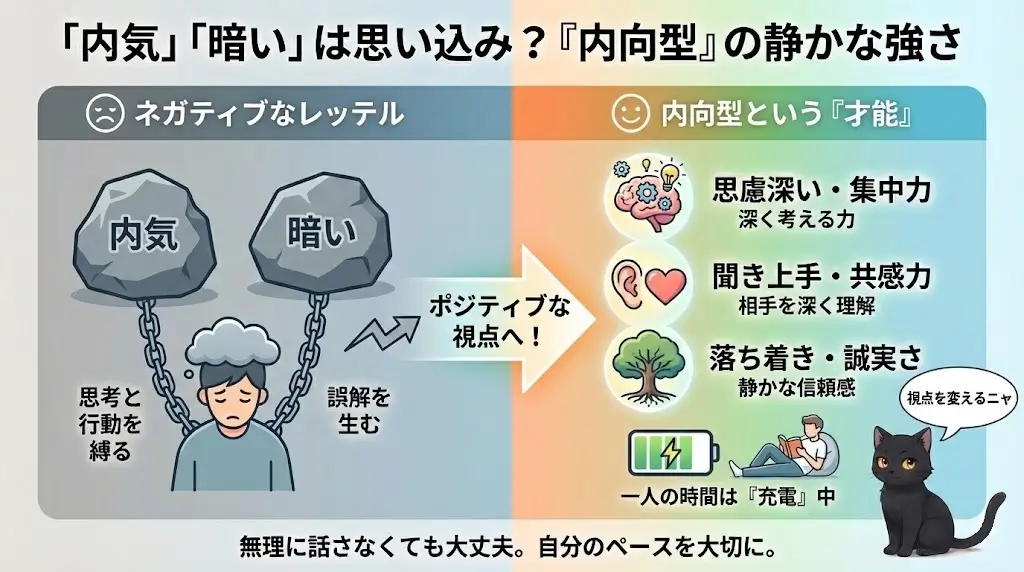

こうした言葉を自分や他人に貼りつけてしまうと、そのラベル通りに感じ、そして行動してしまうことがある。

心理学では、これを〈ラベリング効果〉と呼ぶ。

ラベリング効果

他者や自分に貼った「ラベル」が、実際の行動や自己イメージを左右してしまう心理現象。

「あなたは内気だね」「暗いね」と言われると、本当にそう感じて振る舞ってしまうことがある。

だからこそ、安易にレッテルを貼ったり、たとえ悪意がなくても「内気だよね」と言わないほうがいい。

そこで私は、全部ひっくるめて〈内向型〉という呼び方を提案したい。

この記事では、「内気」「暗い」と言われる人への見方をポジティブに変える方法。

それと、あなた自身の「人との関わり方」を新しい視点から見つめ直すヒントを紹介しよう。

✅この記事の概要

- 「内気・暗い」といった言葉は、本人の本質を正しく表していない。

- 裏を返せば〈落ち着き・思慮深さ・誠実さ〉という長所でもある。

- ネガティブなラベルは「思った側・言った側」にも悪い影響を与える

- 人間関係において、誰もがネガティブなレッテルを貼らないことが大事

目次

「内気」「暗い」と言われてしまう理由

周囲が「明るさ」を基準にしている

まず、あなたが「明るい人」と聞いて思い浮かべるのは、どんな人物だろうか?

これらの特徴は、人間関係においてポジティブな印象を与えることが多い。

では、反対に「暗い人」とはどんな人物だろうか?

暗い人

- あまり笑わない人

- 無口でしゃべらない人

- 猫背で下を向いている人

こうした印象は、どうしても周囲にネガティブなイメージを与えてしまう。

面接や人事評価、あるいは学校の通知表でさえ、私たちの社会では「明るい=良いこと」とみなされる傾向が強い。

社会の理想と比較ゲーム

成績が良い/悪い

性格が明るい/暗い

スポーツが上手い/下手

コミュニケーション能力が高い/低い

社会の理想像に当てはまらない人は「暗い性格は直したほうがいいよ」と注意されたり、改善を求められることがある。

静かな人は誤解されやすい

人の性格は「遺伝」と「環境」という二つの要因によって形づくられている。

性格とは、治すものではなく、環境の中で作られるものだ。他人がコントロールできるものではない。

生まれつきの特性には、さまざまなタイプがある。

- HSP(生まれつき繊細な人)

- HSS(生まれつき刺激を求める人)

- そのほか、順応性・気分・持続性・気息性など

つまり、生まれつき内向的になりやすいのか、外向的になりやすいのかは、すでに私たちの遺伝子に刻まれているということだ。1

しかし、社会はネガティブなラベルを貼るのが大好きだ。

〈明るい/暗い〉だけで能力を評価されることもあるのだから、たまったものではない。

もちろん、環境や親の愛情・理解度などの影響も大きい。内向的な性質を持つ外向型もいる。

しかし少なくとも、「内気で暗い性格は直すべき」という考えには、私は違和感を覚える。

「内気・暗い」と言われる人は、単なる外からのレッテルにすぎない。

だからこそ、「内気・暗い人」というラベリングはやめて、よりポジティブに表したほうがいい。

内向的な人にも、外向的な人と同じように秘めた能力や強みがあると、私は考えている。

内向型が知るべき人物

スーザン・ケインの思想|内向型に光を当てた静かな革命家

「内向型は社会に必要な存在だ」――そう強く訴え、世界的な反響を呼んだ人物がいる。 全米ベストセラー『Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Ta…

人との関わりで感じる生きづらさ

では、内向型が人との関わりで感じている「生きづらさ」とは、どんなものがあるだろうか。

まず、簡単に〈内向型と外向型の違い〉を整理してみよう。

内向型と外向型

📚 内向型

一人で過ごして充電

読書・低刺激・静かな推し活

🎤 外向型

人と関わって充電

会話・高刺激・仲間と楽しむ推し活

興味のある人は以下の記事でより詳しい〈内向型と外向型の違い〉を説明している。

内向型とは何か?

内向型とは何か?|外向型との違いと心理的特徴をわかりやすく解説

内向的な性格は、社会の中ではときに「デメリット」のように扱われてしまうことがある。 面接やプレゼンでうまく話せない 人と過ごすのも楽しいのに、一人の時間がどう…

話すより聞くことが多い

内向型は〈話す〉よりも〈聞く〉ほうが得意な傾向がある。これは「話す」という行為に多くのエネルギーを使うからだ。

脳科学的には、内向型は外向型よりも脳内で情報が巡る経路が長いと言われている。2

〈話す〉という行為には、次のような複雑な処理が必要だ。

- 相手を認識する

- 言葉を考えて口に出す

- 状況を判断して内容を調整する

- 話す順序を組み立てる

このように、〈話す〉とは高度な情報処理の連続だ。

情報を深く扱う内向型は、自然と受け身の〈聞く〉ほうが得意になりやすい。

無口で暗く見える人でも、相手の話を聞いているときには、頭の中で多くの情報を分析し整理していることがある。

それは「素早い決断」ではなく、「正確な決断」を下すためのプロセスだ。

もし急かされてしまえば、その大切な「正確な判断の機会」を奪ってしまうことにもなる。

人混みや集団が苦手

まず、あなたが「人が多い場所」と聞いて思い浮かべるのは、どんな場面だろうか?

人が多い場所

- 満員電車や通勤ラッシュ

- パーティーや飲み会

- 賑やかなイベントやフェス

多くの人にとっては楽しい場面でも、内向型にとっては少し違う。

人混みや集団の中では、音や視線、会話のテンポなど、あらゆる刺激が同時に脳に入ってくる。

そのため、脳がフル稼働状態になり、疲れやすいのだ。

疲れやすい場面

- 初対面の人が多い交流会

- 話しかけられるタイミングが読めない状況

- 周囲の声や動きが多い空間

現代科学の知見では、内向型は脳の覚醒水準が高く、わずかな刺激でも脳の容量がオーバーしやすいと言われている。

一方で、外向型は覚醒水準が低く、強い刺激を求めて動き回る傾向がある。アグレッシブでも疲れにくいのだ。

つまり、内向型が「疲れた」と感じる場所こそ、外向型にとっての「楽しい場所」であることも多いのだ。

相手を優先しすぎて疲れる

先ほどの傾向とも重なるが、内向型は〈物事を深く考える〉タイプだ。

そのため、相手の表情や声のトーン、言葉の選び方などを敏感に読み取り、感情に共感しやすい。

これは大きな長所だが、共感が強すぎると「相手を優先しすぎる」傾向につながることもある。

自己犠牲的な他者優先

- あの人は今日は疲れていそうだから、私がやらなきゃ

- あの人は体調が悪そうだから、代わってあげなきゃ

- あの人が嫌な思いをしないように、自分が我慢すればいい

こうした気配りは社会生活では評価されやすいが、行き過ぎると自分の感情を後回しにしてしまう。

つまり、内向型は「相手と自分の境界線」を引くのが少し苦手な傾向があるのだ。

人づきあいが楽になる内向型の視点

ここからは、内向型が持つ強みをどう人間関係に活かすか?――そのヒントを紹介していこう。

話すより考える力を活かす

話すことが得意な内向型もいる。

しかし、外向型のように「話すことでエネルギーを得る」タイプとは異なり、話すほどに疲れやすい傾向がある。

だからこそ、人間関係においては無理に「話すこと」を頑張るよりも、自分の特技である「考える力」を活かすほうが自然だ。

たとえば会議や相談の場で、すぐに返答を求められたときは、こんな一言で十分。

少し考えさせて

これだけでいい。

さらに「1分だけ考えさせて」など、具体的な時間を添えると誠実な印象になる。

それでも「時間がないから早く答えて」と急かす相手であれば、距離を置いたほうがいいのかもしれない。

相手が悪いわけじゃないニャ。どうしても合わない人はいるものニャ。

少人数の関係を大切にする

自己啓発本などを読むと、「新しい出会いこそが人生を豊かにする」といった言葉をよく見かける。

たしかに外向型には当てはまるかもしれない。だが、内向型にとっては必ずしもそれが幸福の形とは限らない。

むしろ、限られた少人数の深い関係こそ、内向型にとっての安らぎであり、心の拠り所になる。

深い関係

- なんでも話せる友人

- 良いところも悪いところも知ってくれる恋人

- 信頼して支え合える家族

人生の成功や拡張を目指す人にとっては物足りなく感じるかもしれないが、ここで言う関係は、いわば〈安全基地〉だ。

どんなに成功した人も、どんなに社交的な人も、表面的なつながりだけでは孤独を感じてしまうことがある。

内向型は内側にエネルギーが向かいやすい。その分、外側への注意が薄くなり、関係構築を難しく感じることもある。

だからこそ、「大切にしたい」と思える人ができたなら、その関係を丁寧に育てていくことが何より大切なのだ。

少人数でも、心から安心できる関係を持つこと。それが、内向型にとって最も自然で健やかな〈人とのつながり方〉なのだ。

「暗い」「内気」をポジティブに言い換える

ラベリングは思考を縛る

内向型の性質を持つ人に対して「内気」「暗い」といったレッテルを貼ることはやめたほうがいい。

これは、道徳的な考えではなく「言われた側だけでなく、言った側にも少なからず影響を与える」からだ。

ネガティブな効果(言われた側)

- ラベリング効果:

他者や自分に貼った「ラベル」が、実際の行動や自己イメージを左右してしまう心理現象。

- 自己成就予言:

「自分は暗い人間だ」と思い込むことで、その通りの行動を無意識に取ってしまう。

- スティグマ(社会的烙印):

他人からの評価が偏り、実際の能力や魅力が正当に見てもらえなくなる。

こうした言葉のラベルは、何気ない一言でも心に残りやすい。

特に繊細な内向型にとっては、その印象が長く行動や自信に影響を与えることがある。

相手を理解するつもりで言った言葉が、実はその人の成長や自己信頼を奪ってしまうこともあるのだ。

さらに、他者にそう思うこと自体にも悪影響があり、ラベルを使うことで「言った側」も偏った認知に縛られてしまう。

ネガティブな効果(言った側)

- 確証バイアス:

一度「暗い」と決めつけてしまうと、その後の行動や発言を「やっぱりそうだ」と解釈してしまう。

- 投影:

実は自分の中にある「暗さ」や「不安」を、他人に重ねて見てしまう。

- 関係の固定化:

相手を一面的にしか見られなくなり、関係性の成長を止めてしまう。

ラベルは一瞬の安心や分類を与えるかもしれないが、結果的にお互いの理解を狭め、信頼を損なう原因にもなりかねない。

だからこそ、ポジティブに言い換える必要がある。

ネガティブなイメージを変える

「内気・暗い」と言われる人は、感情を大きく表に出さないだけで、実は物事を深く考えていることが多い。

シンプルに言えば「考えていない人」はいない。

ただ、それをすぐ行動に移す人と、内側でじっくり熟考する人がいるだけの違いだ。

だからもし、誰かを「内気・暗い」と感じたときは、こう言い換えてみよう。

- 周りをよく見ているよね

- いつも落ち着いているよね

- 冷静に考えられる人だよね

これらの言葉は、必要以上に持ち上げるわけではないが、相手の内面を尊重する表現だ。

ネガティブな印象を与えずに、むしろその人の強みを引き出すことができる。

ポジティブなイメージに変える

では、「内気」「暗い」と言われる人を、どのようにポジティブに言い換えられるだろうか。

思慮深い 内省的

落ち着きがある 集中力がある

謙虚で誠実 聞き上手

控えめで穏やか 地道で堅実

このように、日本語の語彙はとても豊かだ。

少し言葉を変えるだけで、人の印象も、世界の見え方もやさしく変わっていく。

私も「内気で暗い」と言われてきた

話すより考える方が得意だった

私自身、少し前から内向型だと自覚している。

高校の頃、何気なく言われた「くらーいね」の一言はいまだに記憶に残っている。

前の職場でも、「少し暗いよね」と陰口を耳にしたことがある。驚くことに、そこに悪意はまったくなかった。

けれど私は、物語や内的世界を探るのが大好きだ。周囲から「暗い」と思われても、内面はむしろ前向きで、静かな情熱を持っている。

人と関わることも嫌いではない。ただ、それ以上に「考える時間」が私の充電の時間なのだ。

今の職場でもそのスタンスは変わらない。意見がぶつからないように配慮しながら、穏やかに距離感を保っている。

ちなみに介護士として働く私は、いつも「利用者の最善はなにか?」を考えている。

そのため、同僚の前では無口でも、利用者さんには自然とよく話しかけてしまう。自覚はないが、驚くほど態度が違うらしい。

相手の気持ちを読みすぎて疲れる

内向型(やHSP)の人なら分かると思うが、相手の表情や声色、ちょっとした反応を深く読み取ってしまうことが多い。

その優しさや共感力は長所でもあるが、同時に〈疲れやすさ〉にもつながる。

ただ、気を張り続けてしまうために、知らないうちに心のエネルギーを消耗しているのだ。

だからこそ、内向型にとって「一人の時間」は欠かせない。それは逃避ではなく、エネルギーを回復させるための自然なサイクルだ。

一人で過ごす時間をどう使うかは人それぞれ。

読書でも創作でも、心が落ち着く趣味に没頭することで、再び人と関われる力が戻ってくる。

あわせて読みたい

【内向型の趣味8軸】一人で夢中になれる趣味を見つけるヒント

内向型におすすめの趣味は何か。 私としては「1人で夢中になれる趣味」をおすすめしたい。 誰かと共有する時間も大切だが、1人で集中できる趣味は、内向型と最も相性が…

自分を回復させる時間を持つことは、わがままじゃないニャ。

まとめ|静かな人ほど、深く人を理解できる

「内気・暗い人」という言葉は、ただのネガティブなラベルにすぎない。

そのラベルは、貼った側にも貼られた側にも、知らず知らずのうちに悪い影響を与える。

よりよい人間関係を築くには、相手を理解しようとする姿勢が欠かせない。

しかし、ネガティブなラベルを貼ってしまえば、その理解の扉を自分から閉ざしてしまう。

そこで提案したいのが、〈内向型〉というポジティブな視点だ。

ただし、「内向型」という言葉にも、まだ「内気」「暗い」といったイメージが残っているのが現実だ。

近年では、SDGsやダイバーシティの流れの中で、多様な性格や生き方が尊重される時代へと少しずつ変わってきている。

静かで控えめな人が評価されにくい社会だったかもしれない。

けれど今こそ、「静かな強さ」を持つ人たちの価値が見直されるときだ。

✅ この記事のまとめ

- 「内気」「暗い」という言葉は、本質を表す言葉ではない

- それは〈落ち着き・思慮深さ・誠実さ〉といった強みに言い換えられる

- ネガティブなラベルは、言う側にも言われる側にも悪影響を与える

- 静かな人ほど、人の気持ちを深く理解できる「静かな共感者」

✨人間関係のヒント

- 「暗い」「内気」ではなく「落ち着いている」「思慮深い」と捉えてみる

- 相手を理解しようとする前に、自分の感情や思いを理解する

- 相手も「自分と同じ、物事を考える人間」であることを理解する

自己理解と他者理解の枠組みとして、MBTIの活用もおすすめだ。

あわせて読みたい

MBTIとは?|16タイプの特徴と人間関係に役立つ正しい理解

「MBTI」と聞くと、まっさきに思い浮かぶのは「性格診断」だろう。 しかし近年のMBTIブームには、次のような誤解が広がっている。 私はMBTIでは「冒険家」だった 私と相…

あわせて読みたい

認知バイアスとは?|人が誤解する理由を心理学で解説【15選】

なぜか私は理解されない —— 誰もが1度はそう感じたことがあるのではないだろうか? また、人は他人を「タイプ」で当てはめて理解してしまうことも少なくない。 なんで分…

免責事項

本記事は筆者の経験や公開された研究・書籍をもとにまとめた参考情報です。

情報をそのまま鵜呑みにせず、ご自身の状況や感覚と照らし合わせてお読みください。

ここで紹介する内容は、あくまで自己理解のヒントに過ぎません。

専門的な判断や緊急の対応については、ページ下部に記載した相談窓口もあわせてご確認ください。

参考文献

クロ

クロ

コメント