自分が「孤独」だと感じたことはあるだろうか?

私が考えるに、孤独は敵ではない。孤独感と孤立が敵なのだ。これは科学でも証明されている。

1人で過ごすことと、孤独感は関係がない。

1人暮らしでも孤独になるわけでなく、誰かと一緒に過ごしていても孤独になることもある。

すべての社会的動物は、仲間から孤立すると健康を害し、体や行動にさまざまな悪影響が出る。

【世界の最新メソッドを医学博士が一冊にまとめた 最強脳のつくり方大全】ジェームズ・グッドウィン(著)森嶋マリ(訳)文藝春秋:2024年

私自身も友達がおらず、LINEの「友達」の数は脅威の6人だ。(家族、配達業者)

しかし、あまり孤独自体を感じていない。むしろ1人の時間が1番安心する。

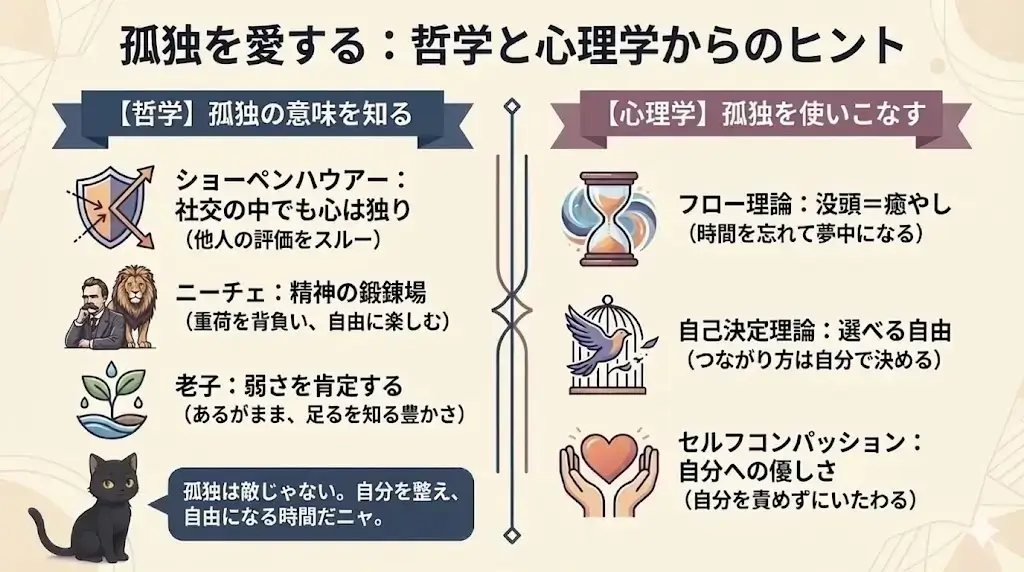

この記事では、哲学的に孤独を愛するヒントと、科学的に孤独を愛するヒントをお届けしたい。

✅この記事の概要

- 孤独は「敵」ではなく、心を整え自由を育む時間である。

- 哲学は孤独の意味を、心理学は孤独の使い方を教えてくれる。

- 孤独を受け入れたとき、人は最も自分らしく生きられる。

- 内向型は、孤独に適応できる才能がある。

目次

孤独を恐れず、静けさの中に幸福を見つける

およそ孤独を愛さない人は、自由をも愛さない人なのだろう。

ショーペンハウアー『幸福について』

古今東西、あらゆる哲学者や科学者が「孤独」をテーマに研究してきた。

なぜなら、孤独は人間の心に最も深く影響する現象だからだ。

孤独を恐れるのは自然なことだ。人は社会的な生き物であり、他者とのつながりを通して安心を得るようにできている。

しかし、奇妙なことに哲学者の多くは孤独を肯定している。

科学者も、人とのつながりを否定することなく、孤独を肯定している。

このことから、孤独には「正しい側面」と「負の側面」の両方があることが分かる。

哲学は「孤独の意味」を問い、科学は「孤独のしくみ」を解明してきた。

違うアプローチでありながら、どちらも最終的には「人はなぜ孤独を必要とするのか」という問いに行き着く。

どちらも、孤独を敵視するのではなく正しい向き合い方を見つけようとしているのだ。

孤独と孤独感のちがい

寂しい=ネガティブな孤独感

誰かと話したい=つながりの欠乏を示す感情

1人が落ち着く=ポジティブな孤独

静けさの中に安らぎを感じる=成熟した孤独

要は、孤独を恐れているうちは「孤独感」に支配され、受け入れられたときに「孤独」は力へと変わる。

では、どうすれば孤独感を孤独に変え、幸福を見いだせるのだろうか?

哲学から学ぶ、孤独を愛する考え方

では、孤独をテーマに論じた哲学者の中から、代表的な3人を取り上げてみよう。

①幸福は孤独の中にある:ショーペンハウアー

孤独を語る哲学者として、アルトゥル・ショーペンハウアーは欠かすことのできない存在だ。1

彼にとって「幸福」とは、次のような要素から成り立っている。

幸福とは「自分を理解すること」、そして「苦しみのない状態」と「健康がもたらす陽気さ」を備えること

ここで重要なのは、ショーペンハウアーが徹底したペシミスト(悲観主義者)だった点だ。

彼は幸福を論じながらも、同時に「人生の目的は幸福ではない」と述べている。

それでもなお、ショーペンハウアーは「幸せは、富でも他者でもなく自分の意識にある」と考えていた。

著書『幸福について』では、孤独と向き合う方法として次のような考えを示している。

人は他者への不満から孤独へ退く。しかし、その孤独に耐えられない者もいる。

そのようなときには、むしろ「社交の中に孤独を持ち込む」姿勢が必要だ。

自分の考えをむやみに他人に話さず、他人の意見に振り回されず、言葉を「どこ吹く風」と受け流すこと。

そうすれば、心を乱されたり傷つけられたりすることもない。

また彼は「孤独を愛すること」を重視していたが、同時に「市民的名誉」も重視していた。

つまり「他者に対して誠実であり続けること」の重要性も説いている。

「他者を当てにするな。ただし、誠実さは失うな」ってことニャ。

あわせて読みたい

ショーペンハウアーの思想|「幸福」を外側に求めない生き方

幸福とは、内面的な価値にある。孤独は自由・思索・内面の富の条件になる。 現代では、人とのつながりや前向きな姿勢こそが、人生を豊かにすると考えられることが多い。…

②孤独を鍛錬に変える|ニーチェ

ラクダのように重荷を背負い、ライオンのように勇ましく求め、赤子のように楽しむ。

ニーチェ『ツァラトゥストラ』

ニーチェは、孤独の中で生き抜いた「悲劇の哲学者」と呼ばれる。2

彼は多くの人に理解されず、最晩年には精神を病み、深い孤独の中に沈んでいった。

しかし、その思想は今なお「どう生きるか」という問いに力強い光を投げかけている。

私は彼の哲学こそ、現代を生きる私たちが学ぶべき生き方の一つだと思う。

砂漠を進むラクダのように、重荷を背負うことを恐れない。

ライオンのように、自由を手に入れるための力と意志を持つ。

そして最後には、赤子のように純粋な心で人生を楽しむ。

この三段階を経て到達する人間像を、ニーチェは「超人(Übermensch)」と呼んだ。

孤独は彼にとって、ただの寂しさではなく「精神を鍛える場」だった。

誰にも理解されなくても、自分の信念を貫く力。その過程でしか、自由と創造性は育たないと彼は考えたのだ。

孤独を「鍛える時間」に変える。それが超人の生き方ニャ。

あわせて読みたい

ニーチェの哲学|「救われない世界」で救済を拒む生き方

あなたは、今とまったく同じ人生が永遠に繰り返されるとしたら、それを肯定できるだろうか。 スピリチュアルでも、輪廻転生の話でもない。これはあくまで思考実験の例え…

③弱さは強さに勝る|老子

世の人々は輝いているが、私はひとり暗く沈んでいる。世の人々は利口だが、私は愚かである。

『老子』第20章

この言葉は一見すると悲観的に聞こえる。しかし、老子にとってこれは理想の境地を語った言葉でもある。3

老子の哲学は、徹底して「弱さ」を肯定する思想だ。

- 人は、強くあろうとせず、柔らかくあれ。

- 人は、すべてを知ろうとせず、無知を恐れない。

- 人は、外の価値ではなく、本質の静けさを知る。

- 「足るを知る」者こそ、心が最も豊かである。

このように、老子の哲学は「できないこと」や「欠けていること」を否定しない。

むしろ、不完全であることこそ自然のかたちだと受け入れる。それが老子の生き方である。

老子は、弱者を肯定するだけでなく「無為自然」つまり、ありのままに生きることの大切さを説いた。

この思想にはどこか仏教の教えにも通じる響きがある。

もし仏教が「悟り」という目標を掲げるなら、老子は「すでにここにあるもの」を尊ぶ哲学だと言える。

私自身、老子の言葉を座右の銘のひとつにしている。

粗の食をうましとし、粗の服を美とし、粗の居に安んじ、粗の俗を楽しとす。

老子第80章「小国寡民」

これは「今あるもので満ち足りる」という意味だ。

華やかさや競争から離れ、静けさの中に豊かさを見いだす心。それこそが、老子が語る「孤独の幸福」である。

心理学から学ぶ、孤独を使いこなす方法

ここからは、科学的な視点から、代表的な3つを取り上げる。

④フロー理論|没頭が孤独を癒やす

心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱したのが、幸福と没頭の科学である「フロー理論」だ。

あわせて読みたい

【フロー体験】とは?|心理学が見つけた幸福と没頭の科学

「自分はこのままでいいのだろうか?」――そんな漠然とした不安を抱いたことはないだろうか。 現代には娯楽が溢れている。 しかし多くの娯楽は、受動的か、あるいは生理…

人は挑戦と能力のバランスが取れたとき、深い没頭状態(フロー)に入るとされる。4

この状態では、時間の感覚が薄れ「今この瞬間」に完全に集中している。外の世界が遠のき、行為そのものが喜びとなる。

フローに入っているとき人は孤独を感じない。なぜなら心が「何かに夢中で満たされている」からだ。

つまり、孤独を消すのではなく孤独の中で心を満たすことができる。

フローとは、孤独を恐れずに「ひとりの時間を幸福に変える」心理的スキルである。

読書・執筆・創作・運動──どんな行為でも構わない。

大切なのは「やらされている時間」ではなく、自分で選んだ時間に没頭することだ。

孤独な時間は心を癒やし、集中を深める「内なる静けさ」へと変わる。それこそが、科学が示す孤独の正しい使い方だ。

孤独を埋めるんじゃなくて、孤独の中で輝くってことニャ。

⑤自己決定理論|孤独を自由に変える

アメリカの心理学者デシとライアンが提唱したのが「自己決定理論」だ。人が本来もっている内的な動機づけを解き明かした理論である。5

この理論では、人が幸福を感じるために欠かせない3つの心理的欲求があるとされる。

- 自律性:自分の選択で生きているという感覚

- 有能感:自分にはできるという感覚

- 関係性:他者とつながっているという感覚

一見すると、孤独はこの「関係性」を欠く状態に見える。

だが、自己決定理論の本質は「つながり方を自分で選べること」にある。

誰と過ごすか、どんな距離感で関わるかを自分で決められること。それこそが孤独を「自由」に変える第一歩だ。

孤独とは、他人から切り離された状態ではなく、自分の生き方を自ら選ぶための「心理的な自由」である。

誰かに合わせて過ごす時間よりも、自分の価値観に沿って選んだ時間のほうが、人ははるかに充実する。

孤独の中で自律性が育まれれば、それは不安ではなく「静かな誇り」になる。

孤独を選べるようになったとき、人はほんとうの自由を手に入れるんだニャ。

あわせて読みたい

生き方は自分で決める|他人軸を手放すための動機づけ心理学

「成功したい」そんな気持ちを1度は抱いたことがあると思う。 でも逆に「もっと静かに、自分のペースで生きたい」と感じる人も多い。 価値を高めたい 周囲から認められ…

⑥セルフコンパッション|自分を受け入れる

「自分はなんてダメなんだ」と感じたことがあるだろうか。孤独感を感じていると私たちは自分を責めやすくなる。

アメリカの心理学者クリスティン・ネフ博士が提唱したセルフコンパッションは、そんなときに力をくれる心理学だ。6

それは簡単に言えば、苦しんでいる自分を否定せず、やさしく受け入れる力である。

孤独な時間こそ「自分への優しさ」を取り戻すチャンスである。

ネフ博士によれば、セルフコンパッションは次の3つの要素で構成されている。

- 自分への優しさ―― 失敗した自分を責めず、温かく見守ること

- 共通の人間性―― 誰もが不完全であり、孤独や失敗を経験することを理解する

- マインドフルネス―― 感情を否定せず、「いまここ」の自分を静かに見つめる姿勢

この3つを意識するだけで孤独に対する感じ方が変わる。孤独が「つらい時間」から「自分をいたわる時間」に変わっていくのだ。

たとえば、誰かに拒まれたとき。

「自分なんて価値がない」

「もう誰にも必要とされない」

そんなときにセルフコンパッションの3要素を重ねてみよう。

① 自分への優しさ:「つらいね。でもそれでいい。今は悲しんでいいんだよ」

② 共通の人間性:「誰だって孤独を感じるときがある。これは人間として自然なこと」

③ マインドフルネス:「胸が痛い。悲しみがある。でも確かに私はここにいる」

こうして孤独を「否定」ではなく「理解」に変えることで、自己批判のループはゆっくりほどけていく。

孤独を癒すのは他人の言葉ではなく、自分が自分に向ける思いやりだ。

孤独な時間を、心をやさしく育てる時間に変えるニャ。

あわせて読みたい

セルフコンパッション|「自分を責めない」ためにできること

「自分はなんてダメな人間だろう」―― そう感じたことが、一度はあるのではないだろうか。 何をやっても失敗してしまう 自分には取り柄なんてない 人より劣っている気が…

内向型と孤独|静けさを味方にする才能

このブログのテーマでもある「内向型」は、孤独との関係がとても深い。

なぜなら内向型は「静けさの中で回復するタイプ」だからだ。

内向型は孤独を愛せる才能がある

内向型と外向型の違いは、単なる性格の差ではなく、脳の反応の違いによって説明できる。

これは心理学者カール・ユングのタイプ分類をもとに、現代では神経科学でも裏付けられている。

🧠 精神的な特性の違い

📚 内向型

一人で過ごしてエネルギーを回復する

- 深い思考・静かな環境を好む

- 孤独な時間が創造性を高める

🎤 外向型

人と関わってエネルギーを得る

- 新しい刺激や社交で快感を得やすい

- 孤独が続くと退屈や不安を感じやすい

どちらが良い・悪いではなく、脳の設計が違うだけだ。

内向型は孤独の中で力を蓄え、外向型は人との関わりの中で力を得る。

もしあなたが「内向的な性格」と感じるなら、それは欠点ではなく静けさの中で回復できる才能を持っているということだ。

内向型は、静けさの中でバッテリーが満タンになるタイプなんだニャ。

あわせて読みたい

内向型とは何か?|外向型との違いと心理的特徴をわかりやすく解説

内向的な性格は、社会の中ではときに「デメリット」のように扱われてしまうことがある。 面接やプレゼンでうまく話せない 人と過ごすのも楽しいのに、一人の時間がどう…

孤独の時間が才能を開花させる

前述のように、内向型は孤独の中でエネルギーを回復し、思考を深めるタイプだ。

外向型が人との交流や対話から発想力を得るように、内向型は静かな時間の中で創造性を高めていく。

だからこそ「一人でいること」は欠点ではなく、集中と洞察を磨く環境なのだ。

例えば、Appleの共同創業者スティーブ・ウォズニアックは典型的な内向型として知られている。

彼が最初のパーソナルコンピュータを開発したのは、誰にも邪魔されない薄暗いガレージの中だった。

静けさの中で一つのことに没頭できる時間。それは孤独ではなく、思考と創造の聖域である。

孤独な時間を恐れずに受け入れることで、人は外の評価ではなく自分の中にある可能性と出会うことができる。

私の孤独

私は友達がいない

この記事を書いている私は、現在「友達」と呼べる人がいない。

職場では世間話をする同僚はいるが、仕事を離れて遊びに行ったり、飲み会や忘年会に参加したりすることはまったくない。

私にとっての人間関係は、介護職として関わる利用者さんや家族、そしてペットでほぼ完結している。

それでも私は強い孤独感を感じているわけではない。むしろ1人の時間に安心を覚えることも多い。

ただし心理学的に見れば、孤独感を感じていなくても社会的なつながりが少ない状態は健康リスクと関連するとされている。

(詳しくは「孤独感のセクション」で解説)

つまり「孤独が悪い」のではなく、孤独をどう扱うかが大切なのだ。

それでも、前を向いて生きる

私がここまで孤独に強くなれたのは、生まれ持った気質と、これまでの環境の影響が大きい。

子どものころのいじめや父親からの暴力的な体験。そして大人になってからも人間関係でうまくいかないことが何度もあった。

それでも今、私は孤独を拒むのではなく受け入れながら生きることができている。

孤独の中で見えてくるのは「自分を知ることの大切さ」だ。他人の目や評価に左右されず、自分の価値を自分で確かめていく。

それが私がこれまでの経験から得た、人生の軸になっている。

あわせて読みたい

ビッグファイブ診断と人生史で紐解く「本当の自分」

今の自分の性格は、どのように作られてきたのだろうか。 遺伝、環境、そして他者との関わり。様々な要素が複雑に絡み合っていることは疑いようがない。 自分の過去を闇…

孤独を知ると、自分の中に「味方」ができるんだニャ。

孤独は敵ではない|敵は「孤独感」にある

孤独を愛することは大切だが、注意しなければならないのが「孤独感」と「孤立」だ。

人は社会的な生物

人間は本質的に「社会的な動物」である。

なぜ「孤独」を恐れるのか?

何万年も前、人が群れから離れて孤立することは、すなわち命の危険を意味した。

捕食者や病気に直面したとき、支え合う仲間がいなければ生き延びることが難しかったのだ。

そのため、人間の脳には「孤立=危険」という警報システムが組み込まれている。

孤独感とは「つながりが失われている」と感じたときに鳴る脳の警報音である。

心理学の研究では、慢性的な孤独感はストレスホルモンの増加、免疫機能の低下、うつ傾向などに関係していることが分かっている。7

つまり、孤独そのものは悪ではない。

「孤独感」や「社会的孤立」を放置することが、心身のバランスを崩す要因になるのだ。

孤独を上手に扱うためには、孤独感を「危険信号」ではなく「心のメッセージ」として受け取ること。

それが、次に述べる「つながり」との付き合い方の鍵になる。

つながりを恐れない

孤独を受け入れることと、人とのつながりを拒むことは、まったく別のことだ。

「一人でいたい」と「誰とも関わりたくない」は似ているようで違う。

前者は自分を整えるための時間であり、後者は心を閉ざしてしまった状態だ。

心理学では、健全な孤独を保つために「選択的なつながり」が大切だとされている。

- 無理に人と合わせるのではなく、自分にとって安心できる関係を選ぶ。

- 他人と比べるのではなく「理解する感覚」を大切にする。

- 孤独を埋めるためのつながりではなく「価値を共有できる関係」を築く。

孤独を恐れず、同時に人とのつながりを恐れないこと。そのバランスの中にこそ「自由で温かい生き方」がある。

孤独を楽しみながら、人との距離も上手に取れたら最強ニャ。

寂しさを和らげる「ペット」

根本的な孤独感の解決にはならないが、ペットを飼うことは孤独をやわらげるひとつの手段かもしれない。

たとえば、犬と人間のあいだには、ただの共生関係を超えた深いつながりがあると考えられている。

犬と人は長い時間をかけて共に生きてきた。その歴史はおよそ1万5千年前には始まっていたとも言われる。

古代の遺跡からは、人と同じように丁寧に埋葬された犬の姿も見つかっている。

そこには、単なる動物ではなく「共に生きた存在」としての敬意が感じられる。

犬とは、1万5千年をともに歩んできた相棒なのだ。

孤独を完全に消すことはできなくても、ペットの存在は「誰かと共に生きている」という温かな実感をもたらしてくれる。

そのぬくもりは、言葉よりも静かに、心の奥で孤独感をやわらげてくれる。

まとめ|孤独を愛して人生を変える

ここまで見てきたように、孤独には恐れではなく「深さ」がある。

哲学は孤独の意味を問い、心理学はその仕組みを解き明かしてきた。

そして私たちは、そのどちらの視点からも「孤独を味方にできる」ことを学べる。

孤独とは、外に歩き出すための1つの手法にして、最大の手法なんだと私は思っている。

✅ この記事のまとめ

- 孤独は「敵」ではなく「自分と向き合うための静かな時間」

- 孤独感は危険信号であり、心が「つながりを求めている」サインでもある。

- 哲学は孤独の意味を、心理学は孤独の使い方を教えてくれる。

- 孤独を恐れず、つながりを拒まず、どちらも受け入れることが大切。

- 静けさの中でこそ、自分の本当の声が聞こえてくる。

✨孤独を愛するヒント

- 孤独を「寂しさ」ではなく、「自由」としてとらえてみる。

- 1人の時間を予定に組み込み、「心を整える習慣」にする。

- 孤独の中で感じたことを、少しずつ外の世界に表現してみる。

免責事項

本記事は、筆者の経験や公開された研究・書籍をもとにまとめた参考情報です。

内容を鵜呑みにせず、ご自身の感じ方や状況と照らし合わせながらお読みください。

ここで紹介しているのは、あくまで自己理解のヒントに過ぎません。

専門的な判断や緊急の対応が必要な場合は、ページ下部に記載した相談窓口。

あるいは公認心理師や臨床心理士などの専門家への相談もご検討ください。

参考文献

クロ

クロ

コメント