「自分はこのままでいいのだろうか?」――そんな漠然とした不安を抱いたことはないだろうか。

現代には娯楽が溢れている。

しかし多くの娯楽は、受動的か、あるいは生理的な快楽を満たすためのものだ。

これらの娯楽にはお金が必要だ。

つまり、私たちは「生活に必要なお金」と「娯楽に使うお金」の二重の負担を抱えている。

だが、それで本当に幸せになれるのだろうか?

科学も農耕もなかった数万年前、人類は1日およそ5時間しか働かなかったといわれている。1

「農業革命以降、人は小麦に支配された」って言う研究者もいるニャ。

私たちが本当の意味で幸福になるには、受動的な娯楽ではなく、自らの意思で選び挑む「能動的な時間」が必要だ。

その「挑戦が幸福を生む」ことを心理学的に示したのが「フロー(Flow)」理論である。

✅この記事の概要

- お金や嗜好品ではなく、内的な充足が生む「フロー」の本質を紹介

- フローが生まれる8つの条件と、日常で実践するためのポイントを解説

- 内向型・外向型の性格差と、フローとの相性についても分析

この記事は、心理学の知見を個人の自己理解に役立てることを目的としています。

そのため、学術論文の厳密な解説や、専門家としての助言を行うものではありません。

目次

フロー体験とは何か?

まず「フロー」とは何か?

フロー(Flow)とは

人が「挑戦」と「能力」のバランスが取れたときに生まれる、深い没頭状態。

これを「フロー体験」と呼ぶ。

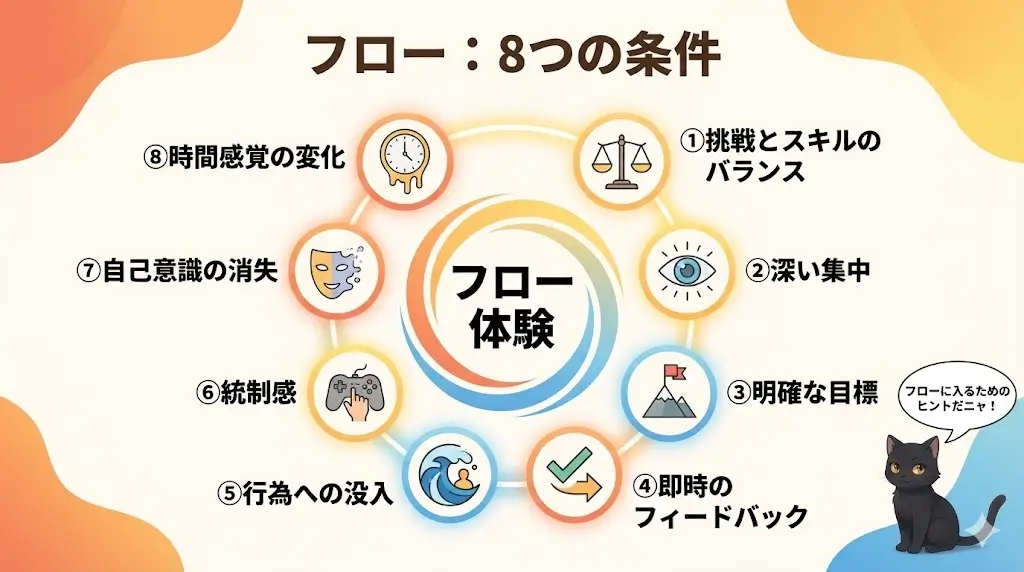

フロー状態の人は、次の8つの特徴のうち少なくとも1つ、しばしばすべてを経験していると言われる。

- 挑戦とスキルのバランス

- 深い集中

- 明確な目標

- 即時のフィードバック

- 行為への没入

- 自己コントロール感

- 自己意識の消失

- 時間感覚の変化

フロー理論の提唱者

この理論を提唱したのは、アメリカの心理学者ミハイ・チクセントミハイである。2

後のポジティブ心理学(人の幸福や充足を探究する心理学の分野)の基礎を築いた1人とも言われる。

彼は、幸福の源を「快楽」ではなく「没頭」に見いだした。

チクセントミハイによる上記の講演を要約すると、次のようにまとめられる。

物質(お金や嗜好品)が不足すれば不幸につながるが、増えたところで人を幸せにはしない

つまり、生理的な幸福(食べる・寝る・快楽的な刺激)や物質的な幸福(お金・嗜好品)には限界がある。

それに対して、フローこそが人を満たす「内面的な幸福」の源泉であると彼は語っているのだ。

フロー(Flow)とはそのまま「流れる」という意味。

フローに入った人がしばしば「流れている感覚」と表現したことが元になっている

フローとは、自己目的的な体験

フローの大きな特徴のひとつは、能動的な行動から生まれるということ。つまり「挑戦」だ。

受動的な娯楽(惰性)では決してフロー状態には入れない。なぜなら、そこには挑戦も成長もないからだ。

出典:邦訳『フロー体験 喜びの現象学』(ミハイ・チクセントミハイ, 1996)p.95

この図を見てほしい。A1は「目標を設定した直後の状態」だ。

ここから人は、退屈と不安の間を行き来しながらフローを探していく。

🟢 A1:目標を設定したスタート地点

🟢 A2:能力が高いが難易度が低い=挑戦が物足りず退屈を感じる

🟢 A3:難易度が能力に見合っていない=不安や焦りを感じる

🟢 A4:能力と挑戦が釣り合った瞬間にフローが生まれる

図から分かるように、ここには他者の評価や競争が介在しない。

あるのは、自分の「やりたいこと」と「できること」だけだ。

チクセントミハイは、こうした体験を「自己目的的(Autotelic)な体験」と呼んだ。

目的のために行うのではなく、行うこと自体が目的になる――それがフローである。

- 自己目的的な「運動」──走ること自体が楽しい

- 自己目的的な「職業」──仕事そのものに没頭できる

- 自己目的的な「活動」──創作・執筆・探究など

このことから分かるように、フローは「社会的な評価や他者との比較」から離れた、内面的な幸福の源泉である。

ゾーンとの違い

フローとよく比較される概念に「ゾーン」がある。

たとえば、スポーツ漫画『黒子のバスケ』(週刊少年ジャンプ連載)に登場するゾーンが有名だ。

(私も大好きな漫画だ)

作中のゾーンは、試合中の極度の集中状態。

汗が消え(あくまで演出として)、動きが研ぎ澄まされ、能力が一時的に高まる。

選手自身も「意識的には入れない」と語る――まさに〈没頭〉の極致だ。

もちろんフィクション上の表現ではあるが、ゾーンという言葉は実際にスポーツ心理学の分野でも使われている。

この「ゾーン」もフローとほぼ同義とされ、特に運動・競技・高ストレス環境におけるフロー体験と考えられている。

ゾーンは「外向的・瞬発的なフロー」

フローは「内向的・持続的なゾーン」とも言える。

音楽家が演奏に没頭するとき、作家が執筆に集中して時間を忘れるとき。

それもまた「ゾーンに近いフロー体験」なのだ。

なぜ「フロー体験」が幸福の鍵なのか

では、なぜ「没頭」がカギと言われるのだろうか?

心理学者が見つけた「楽しさの現象学」

フロー理論は、心理学における現象学(phenomenology)を基盤としている。

現象学とは

「人がどのように世界を体験しているか」という「主観の構造」を探る学問。

外から観察するのではなく「体験の内側」から理解しようとする心理学的アプローチである。

例えば、「お腹が空く」という現象は、生理学的にはホルモンや血糖値の変化が原因だ。

しかし現象学では「なぜ空腹を『そう感じる』のか?」という体験そのものを探る。

チクセントミハイはこの現象学を基盤にし、神経科学・宗教学・社会学・進化論など多様な学問を横断的に統合した。

単なる「幸福の研究者」ではなく「意識・文化・歴史・人間の意味づけにまで踏み込んだ思想家」でもある。

その広い視野の中で、彼はこう考えた「幸福とは、外的報酬ではなく、体験そのものにある」

苦しみの中でこそ、フローを意識する

チクセントミハイは著書の中で「人は苦しみの中ですらフロー状態に入ることができる」と述べている。

『フロー体験 喜びの現象学』)

たとえば冷たい牢獄の中で、天井のシミをひとつずつ数える。

そんな行為でさえ、目標と集中があればフローになり得る。

極端な例を挙げよう。

もし、1か月後に地球に隕石が落ち、人類滅亡が確定しているとしたら?

そんな絶望の中で、ひとりの青年が懸命にバットの素振りを続けている。

尋ねると、彼は笑顔でこう答える。

「隕石を撃ち返してやるのさ」

はたから見れば滑稽かもしれない。だが、彼は「滅びの中でできる最善」を選び、自分の意識を一点に集中している。

「素振りという行動そのもの」が彼にとっての自己目的的な挑戦となっている。

フローとは、どんな状況にあっても、意識を秩序づけ、行為に意味を見出す力のことだ。

それは「どんな瞬間でも努力をやめない姿勢」でもあり、混沌の中で静かに灯る人間の尊厳ではないだろうか?

フローが生まれる8つの条件

ここからは「どんな状況でフローに入れるのか?」――その8つの条件を見ていこう。

人によっては「8つのうち1つだけ」でもフローに入ることがあり、全てが揃う場合もある。

「完璧な条件リスト」ではなく、あなた自身がフローに入りやすい状態を探るための指標と考えてほしい。

①挑戦とスキルのバランス

フローが生まれる最初の条件は「挑戦」と「スキル」のバランスだ。

挑戦が低すぎれば退屈し、逆に高すぎれば不安になる。挑戦は「達成可能な範囲」でなくてはならない。

この2つがちょうど釣り合ったとき、意識は最も集中し、フローが生まれる。

出典:邦訳『フロー体験 喜びの現象学』(ミハイ・チクセントミハイ, 1996)p.95

出典:邦訳『フロー体験 喜びの現象学』(ミハイ・チクセントミハイ, 1996)p.95

この図が示すように、人は常に「退屈」と「不安」のあいだを揺れ動きながら、最適な挑戦レベルを探している。

🔹 挑戦が低い × スキルが高い → 退屈

🔹 挑戦が高い × スキルが低い → 不安

🔹 挑戦とスキルが釣り合う → フロー状態

フローとは「楽をする」状態ではない。むしろ、自分の限界の少し上に手を伸ばしているときに起こる。

退屈を感じたら、少しだけ挑戦を上げてみる。不安を感じたら、少しだけ挑戦を下げてみる。

この小さな調整の繰り返しが、やがて長期的な幸福と自己成長の基盤になる。

②深い集中

フローの第二の条件は、深い集中である。

フロー状態とは、ただ「集中している」だけではない。

注意が完全に一点に集まり、周囲の音や時間の感覚が自然と薄れていく――そんな没入の状態を指す。

たとえば本に夢中になって、ページをめくる手が止まらなくなる瞬間。

そのとき、あなたは「読む」という行為そのものに吸い込まれている。

このとき脳は、外部情報を選択的に遮断し、意識を「ひとつの課題」に集中させている。

その結果、処理効率が高まり、思考と行動がひとつに重なる。

深い集中の3段階

- 興味や目的をもつ

- 注意が安定し、雑念が消える

- 思考と行動が融合し、時間感覚が変化する

深い集中は、外から強制されるものではなく、内側から自然に生まれる注意の質である。

それは努力よりも、むしろ静かな「没入」から始まる。

深い集中とは、刺激を遮断することではなく、意識の焦点を一つにすること。

集中の深さが増すほど、行為の質は高まり、同時に自分という意識すら薄れていく。

そこに、フローの入口がある。

③明確な目標

フローの第三の条件は、明確な目標をもつことだ。

目標とは、単に「結果」を指すものではない。それは「いま、何をすべきか」が明確であるということだ。

目的が曖昧なままでは、意識は分散する。

小さくても具体的な目標を立てることで、注意は一点に集まり、フローへの道が開かれる。

チクセントミハイは「人は目標によって自分の意識を秩序づける」と述べている。

つまり、目標は意識を方向づける心のコンパスなのだ。

明確な目標を立てるコツ

- 「できるかどうか」よりも「やってみたいか」で決める

- 抽象的な目標を、1ステップ小さく具体化する

- 結果よりも「過程」を目的化する

長期的な目標よりも「今できる、具体的で短期的な目標」が重要だ。

たとえば「勉強する」ではなく「30分だけ問題集を解く」と決める。

「絵を描く」ではなく「構図を5分だけ考える」そうした小さな目標の明確化が、集中のスイッチを入れる。

行動が明確になるほど、余計な思考は消えていく。

そして気づけばあなたは「している自分」ではなく「していることそのもの」になっている。

④即時のフィードバック

フローの第四の条件は、即時のフィードバックである。

私たちは行動した結果をすぐに知ることで、次の行動を修正し、集中を維持できる。

逆に、結果が見えないままでは意識が分散し、フローに入りにくくなる。

たとえば、楽器の練習中に「音がズレた」と気づく瞬間。

あるいは、文章を書いていて「この表現はしっくりくる」と感じたとき。

このように「結果がすぐ返ってくる行為」は、自然に集中を深めていく。

フィードバックとは、他人の評価ではなく、自分の行動がもたらす「感覚的な手応え」だ。

それがあることで、行為は「退屈な作業」から「意味ある挑戦」に変わる。

良いフィードバックの特徴

- 結果がすぐに分かる(タイムラグがない)

- 「できた/できていない」が明確

- 次の行動にすぐ反映できる

ゲームが楽しいのは、行動に対して瞬時に反応が返ってくるからだ。

スコアが上がる、敵を倒せる、レベルが上がる――これらは即時のフィードバックの典型である。

また、分かりやすいのは外科医だ。手術中の「今この瞬間、次の瞬間の手の動き」が全てを左右する。

日常の中でも、「うまくいった」「もう少し工夫しよう」と感じる瞬間がある。

そうした小さな手応えの積み重ねこそが、フローを持続させる原動力になる。

他人の評価を待つのではなく、自分自身で「手応え」を感じ取る力を育てよう。

それが、どんな活動でも楽しさと成長を生み出す鍵となる。

⑤行為への没入

フローの第五の条件は、行為への没入である。

フロー状態では、「している自分」と「している行為」の境界が薄れていく。

考えるよりも先に体が動き、言葉よりも速く思考が流れていく――その瞬間、私たちは行為と一体化している。

スポーツ選手が試合中に「無心で動いていた」と語るように、没入とは意識のコントロールを手放し、流れに身を委ねる状態である。

このとき、自己を客観的に見ている「内なる批評家」が静まり、行動そのものに注意が統合されている。

外から見れば努力しているように見えても、本人の中では「自然に動いている」感覚が強い。

没入のプロセス

- 行動が明確である(目的・手順が整理されている)

- 集中が高まり、外的刺激が減っていく

- 自己と行為が融合し、時間の感覚が薄れる

没入は強制ではなく、自然に引き込まれていく体験である。

そのとき心は静かで、思考と行動が完全に一致している。

没入とは、「自分を忘れるほどに、ひとつの行為に生きる」こと。

この状態では、評価や結果といった外的基準が消え「ただやりたい」という内的動機がすべてを動かしている。

⑥統制感(自己コントロール感)

フローの第六の条件は、統制感(自己コントロール感)である。

これは「すべてを支配している」という感覚ではない。

むしろ、意識的な努力を超えて、自然に物事が進んでいるように感じる状態だ。

ピアニストが演奏中に「指が勝手に動いていた」と語るとき。

これは本人の意識が完全に行為へ溶け込み「結果的に統制が取れている」状態を示している。

フローにおける統制感とは「完全な制御」ではなく「制御の感覚」である。

状況を無理にコントロールするのではなく「流れの中で最適な選択」をしているという感覚が続いている。

統制感が生まれる流れ

- 挑戦が自分のスキルに見合っている

- 行為と結果の関係が明確である

- 注意が一点に集中している

- 自己判断の余地がある(外部に強制されない)

この感覚は、コントロールできない環境では得られない。

逆に言えば「自分の意志で行動できている」という自覚こそが、心の安定をもたらす。

統制感とは「世界と調和している」という感覚である。

フローの中では、外的な圧力や不安が消え、「自分がこの瞬間を生きている」という確かな実感が生まれる。

⑦自己意識の消失

フローの第七の条件は、自己意識の消失だ。ここはフローの神髄とも言える。

フローに入ると私たちは「自分をどう見せるか」「失敗したらどうしよう」といった外的な自己意識を一時的に失う。

意識が完全に〈いまの行為〉に集中しているからだ。

他人の目や評価を忘れ、ただ目の前の行為に没頭しているとき、

「自分を意識する自分」が静まり、純粋な存在の感覚が現れる。

チクセントミハイは「自己意識が消えるとき、人は最も自由になる」と述べている。

それは自己を失うのではなく、自己を超えて〈行為そのものになる〉状態だ。

自己意識の消失がもたらす変化

- 他者の評価が気にならなくなる

- 失敗への恐れが薄れる

- 「今ここ」に完全に没頭できる

これは自己否定ではなく、むしろ自己との調和である。

自分という存在を意識的に操作する必要がなくなり、「あるがままに動ける」自然さが生まれる。

自己意識の消失とは〈自分を手放したときに訪れる自由〉である。

この状態では、行為の中に自分が溶け込み、他者との比較や過去の失敗が意味を失う。

ただ「いま、この瞬間」を生きる――その純粋な体験が、深い幸福をもたらす。

⑧時間感覚の変化

フローの最後の条件は、時間感覚の変化である。

時折、時間が伸びたり縮んだりするように感じることがある。

これは誰しもが一度は経験したことがあるだろう。

「もうこんな時間?」と驚くこともあれば、逆に「一瞬が永遠に続いている」ような静寂を感じることもある。

これは単なる錯覚ではなく、注意が一点に集中して外界の情報処理を一時的に減らすことで起こる。

その結果、時間という概念が希薄になり「今だけが存在する」ように感じられる。

過去や未来ではなく、現在という瞬間そのものに生きる体験――それもフローの1つだ。

時間感覚の変化の例

- 「気づいたら何時間も経っていた」

- 「一瞬が長く感じられた」

- 「時間が止まっているように感じた」

時間の流れを忘れるとき、私たちは「人生の時計」から解放される。

そこには、生産性や成果とは無縁の、純粋な生の体験がある。

フローとは〈時間を忘れるほど生きている〉状態である。

その瞬間、私たちは何かを達成するために生きているのではなく、生きていること自体が喜びになる。

内向型と外向型|フローの相性

フローは、どんな瞬間、どんな環境、どんな状況でも入ることができる。

そのうえで私は「内向型はフローとの相性が圧倒的に高い」と考えている。3

あわせて読みたい

内向型とは何か?|外向型との違いと心理的特徴をわかりやすく解説

内向的な性格は、社会の中ではときに「デメリット」のように扱われてしまうことがある。 面接やプレゼンでうまく話せない 人と過ごすのも楽しいのに、一人の時間がどう…

深い思考がフローを支える

内向型やHSPは「深く考える」という特性を持つ。

あわせて読みたい

HSPとは何か?「繊細さん」で終わらせない心理学的理解

近年、テレビや雑誌、SNSなどで「HSP」という言葉を目にする機会が増えている。 HSP(Highly Sensitive Person)とは? 生まれつき感受性が高く、外部からの刺激に人一…

特に内向型は、外の刺激よりも「内側で考えることそのもの」に価値を感じやすい。

これは、日常を豊かにする創造力の源泉である。

美術作品をじっと眺め続けられる。

たった1冊の本を、何10回でも読み返せる。

仕事において、独自の発想や洞察を生み出せる。

後述するが、フローとは「孤独の中」でこそ生まれる。

他者との競争からもフローは起こりうるが、それが「比較」へと変わった瞬間、集中は途切れてしまう。

内向型は、他人とではなく自分自身との対話を重視する。この特性が、フロー体験において強みとなる。

ただし、「フローに入りたい」と受動的に願うだけでは意味がない。

内向型こそ、自らの考えを現実へと動かす――能動的な挑戦が必要だ。

外向型が「行動しながら挑戦する」なら

内向型は「考えながら挑戦する」才能を持っている。

孤独とフローの関係

フローとは、孤独を愛することから始まる。それは「自己目的的な行為」であることから、必然の結果でもある。

しかし、ここは特に注意が必要だ。孤独に強い内向型こそ、注意しなければならない。

まず前提として「孤独」は敵ではない。だが「孤独感」は敵である。4

フローに熱中しすぎるあまり、人は孤独感を和らげる存在に気づかなくなることがある。

そのとき、幸福な没頭が「孤立」へと変わってしまう。

ある青年がいた。彼は仕事が大好きで、1日中働いても飽きなかった(自己目的的な仕事)

しかし帰るころにはへとへとで、家のことは妻に任せきりだった。

やがて妻と子どもが家を出ていった。理由は「仕事ばかりで、家族を見なかった」――それだけだった。

青年は一人になって気づく。フローに熱中している間は幸せだったが、その裏に〈孤独〉が潜んでいたのだ。

人は社会的な存在として、誰かとの関わりの中でしか生きられない。

フローは人を幸せにするが、人生を幸せにするとは限らない。

バランスが大事だニャ。没頭とつながりの両方を忘れちゃダメだニャ。

フローを引き出す方法(実践)

では、具体的にどうすればフロー状態に入れるのだろうか?

理論的には8つの条件があるが、実際に意識すべきポイントはもっとシンプルだ。

- 明確な目標を定める。

- 集中できる環境を整える

- 行為そのものを楽しむ

この3つを意識するだけで、フローへの入り口が開かれる。

STEP

明確な目標を定める

「なんとなくやる」ではなく「どこまでやるか」を決める。

小さくても明確な目標が、集中のスイッチを入れてくれる。

STEP

集中できる環境を整える

通知だらけのスマホは、フローの最大の敵だ。

静かな空間・音・時間帯を選び、「集中の儀式」を習慣化しよう。

STEP

行為そのものを楽しむ

結果を求めすぎず、行為そのものを味わうこと。

「やっている瞬間こそが報酬」――それがフローの核心だ。

私が感じるフロー体験

ここからは、実際に私が「フローをいつ感じていたか」を紹介しよう。

限界を超える運動

私は趣味でランニングや水泳をしているが、毎回明確な目標を立てているわけではない。

「この前はこのあたりまで走ったな。体力的にまだいける。あそこまで頑張ってみよう」

「1時間泳いで疲れたけど、逆に整ってきた。手も足も動く。まだまだいけそうな気がする」

こうした瞬間――「まだいける」と感じたとき、挑戦と能力がかみ合うフローの入り口が開く。

その先に訪れる達成感は、誰かに褒められるためのものではない。

自分の内側から湧き上がる純粋な喜びであり、まさにフローそのものだ。

もちろん、身体を壊すような無理は厳禁だ。痛みがあるときは決して無理をしてはいけない。

最適な環境を整えた読書

私は読書が趣味だ。

読書は私の生活の一部であり、もはや日常そのものと言っていい。だからこそ、読書に関しては妥協しない。

読書に最適な環境づくり

軽くて扱いやすい端末を選ぶ →電子書籍リーダーを使用

外部刺激をカットする → 耳栓と帽子

読書中はスマホやパソコンを視界に入れない

私は断然、電子書籍派だ。

もちろん「紙の本をめくる感覚や質感が好き」という人も多いだろう。

だが、私にとって大切なのは「物語に没入できる環境」そのものだ。

私は「本の中の物語」(自己啓発書やビジネス書もまた書き手の物語である)に惹かれる。

だからこそ、集中できる環境を整えることが最優先なのだ。

もっとも、電子書籍しか読まないわけではない。

たとえばこの記事に参照したチクセントミハイの『フロー体験 喜びの現象学』

この書籍は、そもそも電子版が存在しない。

ブログ執筆そのもの

このブログの執筆もまた、私にとってのフロー体験のひとつだ。

- 自分の目指す方向と内容が合っているか

- どんな構成なら読者が惹きつけられるか

- どの場面で自分の体験を織り交ぜるか

こうしたことを考えながら文章を組み立てていく過程そのものが、思考のフローになっている。

一つの記事を書き終えたときの充実感は、まるでランナーがゴールした瞬間のようだ。

「ここまで来た」という感覚が、次の構成へのモチベーションになる。次の記事はなにを書こうか?

私にとってこのブログは、「自己理解」と「幸福の追求」を形にする場でもある。

つまり、人生そのものの延長線上にあるフローだ。

気づけば1時間、立ったまま書いていたこともある。

足が棒になっていても、意識するまで気付かない――まさにフローそのものだ。

まとめ|フローを生活に結びつける

まとめると

フローとは「自己目的的な体験」であり、能動的な挑戦と能力がかみ合ったときに生じる没頭。

物質(お金や嗜好品)は、足りなければ不幸につながるが、増えても人を幸せにはしない。

生理的な幸福や物質的な幸福には限界がある。

フローこそが人を満たす「内面的な幸福」の源泉であり、それは誰でも日常の中で見出すことができる。

どんな場面でも「やらなければならないこと」ではなく「やりたいと思えること」に意識を向ける。

その積み重ねが、あなた自身の静かな幸福を形づくっていく。

フローとは、特別な人のものではないのだ。

✅ この記事のまとめ

- フローとは「自己目的的な体験」であり、行為そのものが喜びとなる状態。

- 挑戦とスキルのバランスが取れたとき、人は自然に没頭できる。

- 明確な目標と即時のフィードバックが、集中を持続させる。

- 他者の評価ではなく「内面的な満足」が幸福の源泉になる。

- フローは特別な体験ではなく、日常の中に潜んでいる。

✨フローに入るコツ

- 「できるか」より「やってみたいか」で行動を選ぶ

- 集中を妨げる刺激(通知・雑音)を極力排除する

- 結果ではなく「いま、この瞬間の行為」に価値を置く

免責事項

私は心理学や医療の専門家ではなく、診断や助言を行う立場にはありません。

本記事は研究や書籍、筆者の経験をもとにした参考情報です。

内容を鵜呑みにせず、ご自身の感覚を大切にしながらお読みください。

参考文献

クロ

クロ

コメント