自分の性格をもっと深く知りたいと思ったことはないだろうか。

- なぜこんなに緊張しやすいのか?

- なぜ自分を大事にできないのか?

- なぜ他人に合わせることができないのか?

ビッグファイブは心理学で最も信頼されている性格モデルのひとつ。

誰でもネットで信頼性の高い診断が無料で受けることができ、数ある性格診断でも群を抜いて存在感がある。

ただし、診断結果をそのまま読んでも少しわかりにくい部分がある。

この記事では、ビッグファイブの仕組みを解説しながら、自身のパーソナリティーを理解できるヒントを解説していく。

✅ この記事の概要

- ビッグファイブの歴史から科学的根拠をわかりやすく解説

- ビッグファイブの5因子を専門的かつ簡潔に紹介

- 診断でわかることと注意点をまとめて理解できる

この記事は心理学の知見を個人の自己理解に役立てることを目的としています。1

そのため、学術論文の厳密な解説や、専門家としての助言を目的としたものではありません。

ビッグファイブ理論に関する因子解説は『IPIP』を参照しています。

IPIP(International Personality Item Pool)-NEO

目次

ビッグファイブとは?

ビッグファイブ(Big Five personality traits)

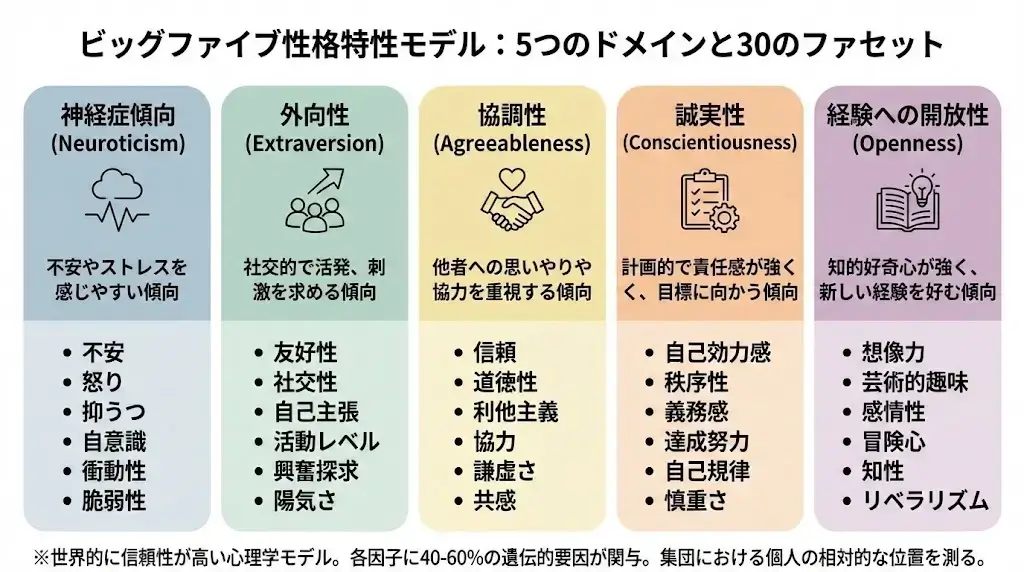

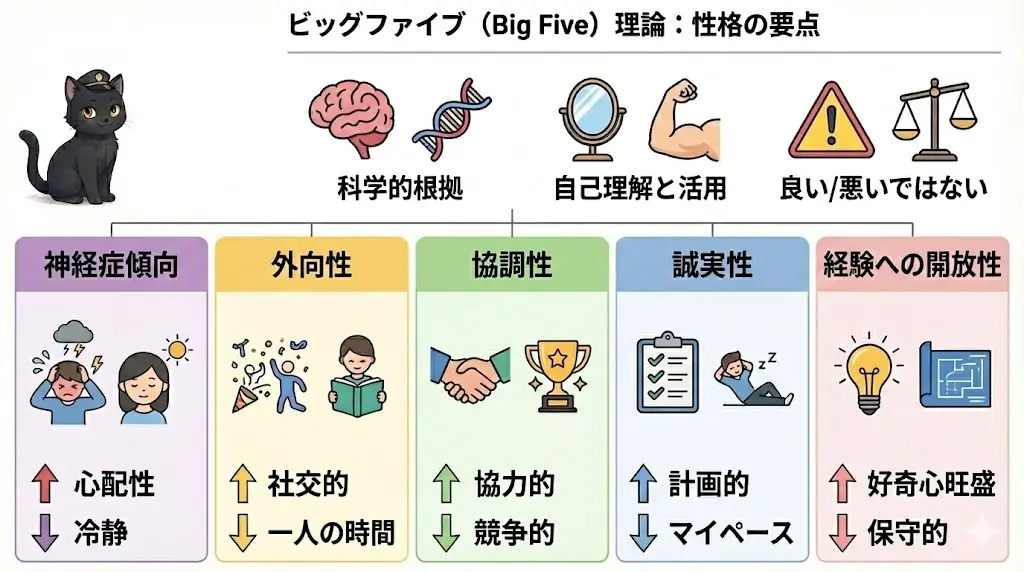

ビッグファイブとは、人の性格を5つの主要な因子(特性)に分けて理解する心理学モデル。

心理学研究において最も信頼性が高い理論のひとつとされている。

5つの因子は「ドメイン」と呼ばれ、それぞれの下位には「ファセット」と呼ばれる具体的な特性が存在する。

合計で30個(5ドメイン × 6ファセット)の因子によって、人の性格をより細かく測定する。

- 不安:先のことを過剰に心配しやすい傾向。

- 怒り:イライラや苛立ちが強く出やすい傾向。

- 抑うつ:気分の落ち込みや無力感を感じやすい傾向。

- 自意識:人からどう見られているかを強く気にする傾向。

- 衝動性:つい衝動的に行動してしまう傾向。

- 脆弱性:ストレス下で混乱しやすい傾向。

- 友好性:初対面でも親しみやすく振る舞える傾向。

- 社交性:人と一緒に過ごすことを好む傾向。

- 自己主張:自分の意見をはっきり伝えられる傾向。

- 活動レベル:行動量が多くエネルギッシュに動ける傾向。

- 興奮探求:刺激や新しい体験を求める傾向。

- 陽気さ:明るく前向きな気分を持ちやすい傾向。

- 信頼:人を信じやすく、疑いを持ちにくい傾向。

- 道徳性:誠実でごまかしを嫌う傾向。

- 利他主義:人を助けたい気持ちが強い傾向。

- 協力:対立を避け、協調を選びやすい傾向。

- 謙虚さ:控えめで自分を誇示しない傾向。

- 共感:他人の気持ちに敏感に反応する傾向。

- 自己効力感:自分ならできると信じて行動できる傾向。

- 秩序性:整理整頓や計画立てが得意な傾向。

- 義務感:責任を果たすことを大切にする傾向。

- 達成努力:目標に向かって頑張り続ける傾向。

- 自己規律:やるべきことを我慢強く続けられる傾向。

- 慎重さ:行動前によく考え、リスクを避ける傾向。

- 想像力:空想や創造的な思考に親しむ傾向。

- 芸術的趣味:音楽や美術など芸術を楽しむ傾向。

- 感情性:感情を深く体験しやすい傾向。

- 冒険心:新しい経験や挑戦に積極的な傾向。

- 知性:考えることや知識を探求する傾向。

- リベラリズム:価値観や社会のルールを柔軟に捉える傾向。

心理学で使われる性格モデル

性格心理学にはさまざまな理論があるが、その中でもビッグファイブは世界的に広く利用されている性格モデルだ。

その理由は大きく三つにまとめられる。すなわち、信頼性・妥当性、再現性、そして強い科学的根拠である。

信頼性・妥当性:文化や言語を超えて、共通する性格特性が確認されている。

再現性:国・年代・調査方法が異なっても、一貫して類似した因子が抽出される。(一定のばらつきはある)

強い科学的根拠:脳、遺伝、進化論など、幅広い研究領域によってモデルの有効性が支持されている。

つまり、人を構成する世界共通の5つの特性を、これほどシンプルかつ明確に説明できる指標は他にない。

重要なのは、5つの因子すべてに40%~60%の遺伝的要因が関与するとされている点だ。

ただし、ビッグファイブは「数値そのものが人の良し悪しを決める指標」ではない。

あくまで「集団の中で自分がどの位置にあるか」を相対的に把握するためのモデルである。

数値の高低は平均との比較を示すだけであり、「良い/悪い」という価値判断を意味しない。

なぜ「5つの特性」にまとまったのか

ビッグファイブでは性格が「5つの特性」に分けられている。では、なぜ5つなのだろうか?

それは、このモデルが1人の研究者による独創的な理論ではないからだ。

ビッグファイブの歴史

1930年代、「性格を表す言葉はすべて言語の中にある」という語彙仮説から研究が始まる。

調査では、性格を表す形容詞を収集し、統計的手法による因子分析が行われた。

その結果、国や文化、研究チームが異なっていても、共通して「5つの特性」に収束することが確認された。

ただし、常に5つに固定されるわけではなく、「概ね5つ」として確認されている点には留意が必要である。

その後、科学が進むにつれて、ビッグファイブを支持する研究結果も次々と示されていった。

脳の働きを調べる研究、遺伝の影響を調べる研究、進化の視点から性格を説明する研究など。

各特性の遺伝率が「40~60%程度」とされているのも、双子を対象にした研究から得られた知見である

というのも「同じ遺伝子を持つ一卵性双生児は、別々に育っても性格が似やすい」ことが知られているからだ。

「遺伝と育ち」の研究は、双子の協力が欠かせないんだニャ

5つの因子の一覧と特徴

ではここからはビッグファイブにおける5つの因子を見ていこう。

また、よくあるタイプ分類(内向型/外向型/HSP)との関係性にも言及している。

神経症傾向 ― 不安やストレスへの反応

神経症傾向(Neuroticism)は、不安やストレスにどれだけ敏感に反応するかを示す因子だ。

数値が高い人ほど心配性で感情の揺れが大きく、低い人は落ち着いていて動じにくい。

- 高い人の傾向:不安を抱えやすい、気分の浮き沈みが激しい、ストレス下で混乱しやすい。

- 低い人の傾向:冷静で安定しており、失敗や困難に動じにくい。

神経症傾向は「ネガティブ情動性」と「環境刺激への感受性」という二つの側面に分けて考えられることがある。

- 環境刺激への感受性:ストレス要因や外部からの刺激に敏感に反応する傾向。

- ネガティブ情動性:不安・怒り・抑うつなどネガティブ感情を強く経験しやすい傾向。

このことから「環境刺激に対する敏感さ」と「気分が落ち込みやすい」のは神経症傾向の中でも別の性質と言える。

内向型やHSPとの関係

必ずしも一致するわけではないが、HSPの人は神経症傾向が高めになりやすいという研究がある。

ただし、HSPの本質とは違い「HSP=神経症傾向」は直接的に相関しない。

よくある勘違い

「神経症傾向が高い=精神疾患がある」という誤解。

実際には健康な人にも高低があり、病気とは別の性格特性である。

科学的な補足

神経症傾向は「脳の情動処理システム」と関係が指摘されている。

特に「扁桃体の反応性」や「セロトニン作動性(セロトニンの働きやすさ)」との関連が示唆されている。

あわせて読みたい

神経症傾向とは?|ビッグファイブで知る「不安と脅威感受性」

私は、なぜこんなにも不安になりやすいのか? 私たちは生きている中で、誰もが一度は「不安」「怒り」「悲しみ」といった感情を経験する。 これらの反応は、現代心理学…

外向性 ― 人との関わり方や活動エネルギー

外向性(Extraversion)は、人との関わりや活動からどれだけエネルギーを得るかを示す因子だ。

数値が高い人は社交的で活発、低い人は静かで一人の時間を大切にする傾向がある。

- 高い人の傾向:人と話すのが好き、活動的で刺激を求めやすい、陽気で明るい。

- 低い人の傾向:一人の時間を大切にする、静かな環境を好む、落ち着いた雰囲気を持つ。

外向性は一見シンプルに「社交的かどうか」を表すように思える。

しかし実際には「ポジティブ情動性」と「報酬追求の行動」という二つの側面から成り立っていると考えられている。

- ポジティブ情動性:喜び・楽しさ・期待など、前向きな感情が生まれやすい素質。

- 報酬追求の行動:その感情に押され、活動的・社交的にふるまいやすくなる傾向。

外向性は「人との交流」に限定されるものではなく「喜び、興奮、熱意」などへの情動である。

外へのエネルギーをどれだけ求めるかの「量」が指標ニャ。

内向型やHSPとの関係

外向性の逆位置は内向性だが、外向性が低くても社交的な人はいる。

つまり、外向性だけを基準に内向型/外向型を考えることは難しい。

よくある勘違い

「外向性が低い=暗い性格」という誤解。

実際には外向性が低い人もユーモアや社交性を持ち、状況に応じて発揮できる。

科学的な補足

外向性は、脳の報酬系に関わる「ドーパミン神経系」の働きと関連が指摘されている(ポジティブ情動性)

神経画像研究では、報酬処理に関する「側坐核・線条体・扁桃体」などの部位と関連が報告されている。

あわせて読みたい

外向性とは?|ビッグファイブで知る「刺激と報酬感受性」

外向的な人。社交的で明るく、人との関わりからエネルギーを得る人。 よく聞く特徴だが、現代心理学でいう「外向性」はもっと深い意味を持つ。 外向性は「明るさ」や「…

協調性 ― 他者との関係や思いやり

協調性(Agreeableness)は、他者への思いやりや信頼、共感のしやすさを示す因子だ。

数値が高い人は優しく協力的、低い人は競争的で自己主張を重視する傾向がある。

- 高い人の傾向:攻撃性が低い、親切で協力的、相手に共感して支えようとする。

- 低い人の傾向:競争心が強い、率直で批判的になりやすい、自分の利益を優先しやすい。

協調性は、対人関係における「感情」「認知」「行動」のパターンとして捉えることができる。

つまり、協調性とは「他者にどう感じ、どう考え、どう行動するか」という対人スタイル全体を指す。

- 感情:共感性など、他者への情緒的反応

- 認知:他者に対して肯定的に捉える傾向

- 行動:援助や協力といった対人行動

また、協調性は「思いやり」と「礼儀正しさ」という二つの側面に分けて考えられることもある。

- 思いやり:共感や同情、他者の欲求や関心への配慮

- 礼儀正しさ:社会規範に従う態度や攻撃性を控える傾向

また、他者の心的状態を推測する能力(メンタライジング)とは区別される。

「あの人の思考や感情が分かる」は共感よりも機能に近いニャ。

内向型やHSPとの関係

HSPは共感性の高さから協調性が高めに出ることがある。

内向型でも協調性は人によって幅があり、線引きを重視する人もいる。

よくある勘違い

「協調性が高い=善良」という誤解。

高すぎると自己主張できず損をしやすい。逆に低くても尊敬される人はいる。

科学的な補足

協調性は、社会的つながりやアタッチメント(愛着)の形成に関わるオキシトシン、バソプレシンとの関連が示されている。

また、攻撃性の抑制に関与するテストステロンやエストロゲンの他、セロトニンとの関連も指摘されている。

あわせて読みたい

協調性とは?|ビッグファイブで知る「他者への配慮と信頼」

「あの人は協調性がない」 そんな言葉を一度は耳にしたことがあるだろう。 あるいは、自分がそう言われて落ち込んだ経験がある人もいるかもしれない。 しかし、協調性に…

誠実性 ― 自己管理と目標への粘り強さ

誠実性(Conscientiousness)は、どれだけ計画的・責任感が強く、自制的に行動できるかを示す因子だ。

数値が高い人は努力家で信頼されやすく、低い人は柔軟でマイペースな傾向を持つ。

誠実性は性格因子の中でも「健康・収入・対人関係の良好さ」などを予測することが知られている。

- 高い人の傾向:計画的で責任感が強い、目標に向かって粘り強く努力する。

- 低い人の傾向:衝動的で気まま、柔軟だが怠けやすい一面がある。

誠実性の特徴としては「能動的成分」と「抑制的成分」の二側面から成り立っていると考えられている。

- 能動的成分:達成努力・自己効力感など、目標に向かって積極的に行動する力。

- 抑制的成分:衝動の抑制・慎重さなど、行動をコントロールして失敗を避ける力。

つまり「目標に向かう力」と「自分をコントロールする力」というアクセルとハンドルの両方を司る因子だ。

高すぎると完璧を求めすぎて、寄り道や近道ができなくなることもあるニャ。

内向型やHSPとの関係

基本的に内向型/外向型/HSPなどとは相関はしない。

しかし「高い外向性+誠実性」など、他の因子と合わせると特徴的な傾向が見えてくる。

よくある勘違い

「誠実性が高い=成功する」という誤解。

確かに予測力は強いが、高すぎると完璧主義や柔軟性の欠如につながることもある。

科学的な補足

誠実性は「自己制御に関わる前頭前野」に「習慣形成や動機づけに関わる側坐核」の活動と関連が指摘されている。

また、集中力や感情調整を担う「背外側前頭前野(DLPFC)の体積」との相関も報告されている。

あわせて読みたい

誠実性とは?|ビッグファイブで知る「自制心と計画性」

勤勉で誠実な人。 これは社会で「評価されやすい性質」と言ってもいいだろう。 ルールを守り、対人関係で摩擦を起こしにくい。 物事を最後までやり遂げる粘り強さがある…

経験への開放性 ― 新しさへの好奇心と柔軟さ

開放性(Openness to Experience)は、新しい体験や考えに興味を持ち、柔軟に受け入れるかを示す因子だ。

数値が高い人は好奇心旺盛で創造的、低い人は実用的で保守的な傾向を持つ。

- 高い人の傾向:新しいアイデアに惹かれる、芸術や哲学を楽しむ、多様性を尊重する。

- 低い人の傾向:現実的で実用性を重視、ルールや慣習を大切にする。

経験への開放性は「知的好奇心・想像力・美的感覚・感情の探求・多様な価値観」など、複数の側面から構成される。

そのため、単に「開放性」ではなく、より正確には「経験への」開放性と呼ばれている。

- 知的好奇心:新しい知識や考えに積極的に触れようとする。

- 想像力・美的感覚:芸術・文学・音楽などに親しみ、創造的に物事をとらえる。

- 価値観の柔軟さ:固定観念にとらわれず、多様な考え方を受け入れる。

外向性が「求める刺激の量」を測る因子なら、開放性は「新しい刺激に対する追求度」を測る因子だ。

つまり「知らないことを知りたい」と考える傾向ニャ。

内向型やHSPとの関係

開放性も、基本的に内向型/外向型/HSPなどとは相関はしない。

しかし「低い誠実性+高い開放性」など、他の因子と合わせると特徴的な傾向が見えてくる。

よくある勘違い

「開放性が高い=頭がいい」という誤解。

知的探求心とIQは関係するが、開放性は知能ではなく新しいものを受け入れる姿勢を示す。

科学的な補足

開放性の下位因子である「知性」は「中脳のドーパミン系と背外側前頭前野の機能的結合」と関連している。

また、発想や創造性に関わるデフォルトモードネットワーク(DMN)との関連も示唆されている。

あわせて読みたい

開放性とは?|ビッグファイブで知る「知的好奇心と想像力」

パーソナリティ心理学には、人の性質を5つの主要特性に分類する「ビッグファイブ理論」がある。 ビッグファイブ理論とは? 現代心理学でもっとも広く用いられている性格…

ビッグファイブ診断について

ビッグファイブ診断とは、質問に答えることで自分の性格傾向を数値化するテストだ。

どんな種類があるのか?

ビッグファイブは心理学研究で利用される指標であるため、本来は「診断」よりも「測定」という言葉が使われる。

さまざまな測定方法が存在するが、基本的には次の2つを知っておけば十分である。

心理学研究で標準的に使われるIPIP(International Personality Item Pool)-NEO

IPIPの元となった、臨床研究でも広く利用されるNEO-PI-R

両者はファセット名こそ異なるものの、指している内容はほぼ同じである。(相関係数 .76〜.80)

このうちIPIPはパブリックドメインとして公開されており、誰でも無料で利用できる。公開元は以下のサイトだ。

Oregon Research Institute(オレゴン研究所/ORI)公式サイト

おすすめの診断サイト

私がおすすめしているビッグファイブ診断は、120問で構成された『オープンソースBigFiveTest』である。

おすすめする理由は次の2点だ。

①診断の仕組みが完全に公開されたオープンソースであること

②IPIPを基準にしていると明示されていること

このため、ビッグファイブ診断として高い信頼性を持つといえる。

ただし翻訳が関わるため、厳密な意味での日本語版とは言えず、学術的な精度には限界がある点には注意したい。

自己理解の目的であれば問題なく利用できる。

結果の見方と活かし方

ビッグファイブ診断を使うときは、以下の点を意識すると活用度が上がる。

- グラフやパーセント表示だけで自己判断を決めないこと。感情や状況、環境の影響も大きい。

- 診断を他人と比較するのは参考になるが、それが自己価値の判断基準にしない。

- 診断する際の「良く見せようとしている回答」や「気分が不安定な時に答えた」などのバイアス。

- 結果を日常生活にどう応用できるかを考えてみる。仕事、人間関係、自分のストレスケアなど。

ビッグファイブ診断はあくまで「参考」だ。

後述するが、自分の過去の経験と数値をすり合わせることで、初めて活用することができる。

個人の診断結果から「向いている職業が決まっている」といった単純な結論は出せない。

自己理解を深める手掛かりとして参考にしてほしい。

社会という場面で具体的にイメージすると、診断結果が実生活でどう役立つかがより明確になるだろう。

ビッグファイブを深堀する

ここからは、より専門的な「ビッグファイブの特徴と関連」について深掘りしていこう。

「生まれつき」は、どの程度影響するのか

ビッグファイブの5因子には、40~60%ほどの遺伝的影響がある。

つまり、生まれつきの要素が大きく「気質的な傾向がビッグファイブの基盤になっている」と考えられている。

気質

乳児期からみられる、生理的基盤にもとづく一貫した行動的特徴。後のパーソナリティの土台となる。

乳幼児の行動傾向は、ビッグファイブの特性と次のように対応するとされる。

ポジティブ感情:外向性

ネガティブ感情:神経症傾向

社交性:協調性(※外向性として扱う研究もある)

エフォートフルコントロール(自己制御):誠実性

経験への開放性は遺伝的影響は大きいが、幼児期の気質とは直接的な相関が低いことが示唆されている。

このうち「ポジティブ感情(外向性)」と「ネガティブ感情(神経症傾向)」は、成人期まで安定しやすいとされる。

ビッグファイブ特性は「変えられるか?」

ビッグファイブが遺伝的要因の影響を強く受けることは、多くの研究で示されている。

しかし、これは「性格は一切変わらない」という意味ではない。

恋愛関係では、青年期に「神経症傾向の低下」や「外向性の上昇」が見られる。

就職・社会人化に伴っては、誠実性が上昇する傾向が確認されている。

さらに、心理的トレーニングや行動介入によってパーソナリティ特性を変化させることも可能であることが示唆されている。

ただし、トレーニングによる変化には、次の3点が重要である。

そのパーソナリティ変化が「望ましい」と本人が考えていること

求める変化に向けた行動が、実際に実行可能であること

その行動が継続され、習慣として定着すること

ビッグファイブ因子における生得的な傾向を、完全に書き換えることは難しい。

しかし、ライフステージの変化や行動介入によって性格特性は生涯にわたり緩やかに変化しうると考える事ができる。

6次元モデル「HEXACO」

現代の心理学では、ビッグファイブの5因子に、もう1つの因子を加えた「6次元モデル」も提案されている。

それがHEXACO(ヘキサコ)モデルである。

HEXACOモデルでは、ビッグファイブの因子名はほぼ同じままで、新たに「正直さ-謙虚さ(Honesty–Humility)」が追加されている。

正直さ-謙虚さ

高いほど、誠実・公正・謙虚・他者を利用しない傾向が強い

低いほど、他者を操作・搾取しやすく、特権意識や自己中心性が高いとされる

このモデルは「特定の地域では、ビッグファイブの5因子だけでは説明しにくい特徴がある」とされたことから生まれた。

実際に、一部地域で再現性が確認され、結果としてWEIRD問題の改善にも寄与している。

WEIRD問題=研究が「西洋の・教育を受けた・工業化された・豊かな・民主的な」社会に偏っていること。

「正直さ-謙虚さ」は、非倫理的な意思決定、権威主義的・階層的価値観などの研究で重要な指標とされる。

つまり「正直さ-謙虚さ」が低いほど、ズル・不正・搾取的行動を選びやすい傾向がある。

ただし、この因子は協調性の下位側面(特に謙虚さや誠実さ)で測定できるとする研究もある。

さらには、HEXACOはデータが少なく、ビッグファイブは歴史的に膨大なデータを持つ。

したがって、どちらのモデルが優れていると単純に断定することはできない。

「心の闇」とビッグファイブ

人は社会で生きるために他者と関わる一方で、ときに他者を利用したり優位に立とうとする面も持つ。

進化心理学では、こうした性質は自己保存や地位競争に根づくものだと考えられている。

いわゆる「心の闇」と呼ばれる極端な攻撃性や冷酷さも、そうした生存戦略が過剰に表れたものだ。

心理学ではこうした心の闇を「ダークトライアド」と呼ばれる3つの性質に分類して考える。

ダークトライアド(Dark Triad)

ナルシシズム: 自分を特別視し、強い承認欲求を持つ。

マキャベリズム:他者を目的達成のために操作・利用する。

サイコパシー:共感が乏しく、冷淡で衝動的になりやすい

これらは、協調性を含むいくつかの因子と関連が示されることもあるが、研究結果は一貫していない。

自己愛性は外向性の高さ、マキャベリズムは神経症傾向の高さ、サイコパシーは誠実性の低さなど

この点においては「正直さ-謙虚さ」を利用した「HEXACO」のほうがより的確に説明できる場合もある。

ビッグファイブは自己理解に役立つか?

「ビッグファイブ診断は本当に役立つのか?」

答えはYES

ただし、その効果を活かすには表面的な数値を見るだけでなく、ビッグファイブの仕組みを正しく理解することが欠かせない。

この記事で紹介した内容を押さえれば、すでに自己理解のための土台以上の知識が手に入っているはずだ。

次の記事では、私自身の診断結果をもとに「ビッグファイブをどう自己理解に活かせるか」を具体的に紹介していく

興味がある人はぜひ続けて読んでみてほしい。

【本当の自分】を知る

ビッグファイブ診断と人生史で紐解く「本当の自分」

今の自分の性格は、どのように作られてきたのだろうか。 遺伝、環境、そして他者との関わり。様々な要素が複雑に絡み合っていることは疑いようがない。 自分の過去を闇…

科学的な補足

ビッグファイブを支える科学的根拠

- 脳神経学:外向性=ドーパミン系、神経症傾向=扁桃体、誠実性=前頭前野など脳活動との関連が示唆されている。

- 遺伝学:双生児研究で40〜60%の遺伝的影響が確認されている。

- ゲノム学:セロトニントランスポーター遺伝子など、気質に関連する遺伝子が報告されている。

- 進化論:5因子は人類が集団生活を営む上で適応的に発達した心理的戦略と考えられる。

- 発達心理学:誠実性は加齢とともに上昇、神経症傾向は青年期に高めなど、ライフステージによる変化。

- 文化心理学:世界共通で再現されるが、日本は協調性が高め、北米は外向性が高めなど文化差も存在。

- 臨床心理学:疾患との統計的関連(例:神経症傾向とうつ)があるが、診断には直接使わない。

- 応用心理学:誠実性は学業・仕事・健康を強く予測、協調性はチームワークに関与すると示唆されている。

つまりビッグファイブは「単なる性格診断」じゃなくて、脳・遺伝・進化に裏打ちされたモデルなんだニャ。

性格を形成する子供の環境について

行動遺伝学の研究から、意外な事実が明らかになっている。

「親が提供する家庭環境は、子供の性格形成に与える影響が限定的である」ことが示唆されているのだ。

たとえば二人の兄弟がいたとする。二人が100%共有している環境を「共有環境」と呼ぶ。

- 家庭の経済状況: 裕福か、そうでないか

- 親の教育方針: 厳格か、放任主義か

- 親の社会階層: 職業や社会的地位

- 居住地域: 治安の良い地域か、そうでないか

こうした共有環境は、性格形成への影響が少ないとされている。

つまり「赤子の頃から特定の教育を施しても、思い通りの性格をつくることはできない」ということだ。

「えっ? そんなはずはないでしょ」と思う人もいるかもしれない。

研究では「一般的に良いとされる教育環境(共有環境)であっても、子供によって受け取り方が異なり、非共有環境として作用する可能性がある」とされている。

ここで重要になるのが「非共有環境」という考え方だ。

非共有環境とは、兄弟姉妹であっても「同じ家庭に育ちながら異なる体験や解釈をする要因」のことを指す。

同じ親のもとで暮らしていても、兄は「厳しいしつけ」を圧力と感じ、弟は「自分への期待」と前向きに解釈する、といった違いが生じる。

このように、同じ環境でも子供の気質によって受け取り方が大きく変わるのだ。

研究によれば、性格形成においては、この非共有環境の影響が非常に大きいとされている。

つまり「親の育て方」そのものよりも「子供が経験をどう解釈するか」が性格の違いを生む大きな要因となる。

この視点を持つと、「なぜ同じ家庭で育った兄弟でも性格が正反対になるのか?」という疑問も理解しやすくなる。

ただし、ここで語られているのはあくまで「性格」に関する話だ。

親が提供する「温かい人間関係」「安全な環境」は、子供の幸福感や精神的安定に欠かせないものであり、決して無意味ではない。

- 知育教育: 兄は知育玩具を楽しむが、弟は興味を示さず、学習への向き合い方が異なる。

- 習い事: 兄はピアノで挫折し、弟は水泳で自信を得るなど、成功や挫折の体験が違う。

- 家庭のルール: 兄は反発し、弟は素直に従うため、親の接し方が自然に変化する。

- 教育熱心な親: 兄は期待をプレッシャーと感じ、弟はモチベーションとして受け取るなど、心理的影響が異なる。

- 良質な居住環境: 兄は環境を活かして社交的になるが、弟は内向的で十分に利用しないなど、成長の仕方が分かれる。

だからこそ、子育てでは「子供の特性を深く理解し、最適な環境を与えること」が何より重要だと言える。

免責事項

私は心理学や医療の専門家ではなく、診断や助言を行う立場にはありません。

本記事は筆者の経験や知見をもとにした参考情報です。

内容を鵜呑みにせず、ご自身の感覚を大切にしながらお読みください。

参考文献

クロ

クロ

コメント