近年、テレビや雑誌、SNSなどで「HSP」という言葉を目にする機会が増えている。

HSP(Highly Sensitive Person)とは?

生まれつき感受性が高く、外部からの刺激に人一倍敏感に反応しやすい気質を持つ人を指す言葉。

これは病気や障害ではなく、生まれ持った「気質」とされている。

全人口の15〜20%、およそ5人に1人が当てはまると言われている。

日本でもブーム化しており、SNSで検索すると膨大な情報が見つかる。

しかし、情報があまりにも膨大すぎて、結局HSPとはなんなのか分かりづらい状況でもある。

そこで本記事では「科学的知見に基づくHSPの学術的な位置づけ」に焦点を当て、理解につながる情報を整理。

この記事を読むことで、SNSの情報に惑わされず、自分の気質を科学的に理解できる。

✅ この記事の概要

- HSPとは? ─ 提唱者・定義・SPSとDOESモデル

- HSPとビッグファイブの関係性

- HSPと社会 ─ よくあるタイプ分類とイメージ

- 生まれつきか後天的か ─ 遺伝・脳・環境との相互作用

この記事は、HSP(SPS)に関する心理学研究や文献を参考にしています。1

厳密性よりも分かりやすさを重視し、自己理解を深めることを目的として整理したものです

目次

HSPとは何か?

まず、HSPの「学術的側面」を分かりやすく紹介する。

提唱者と定義

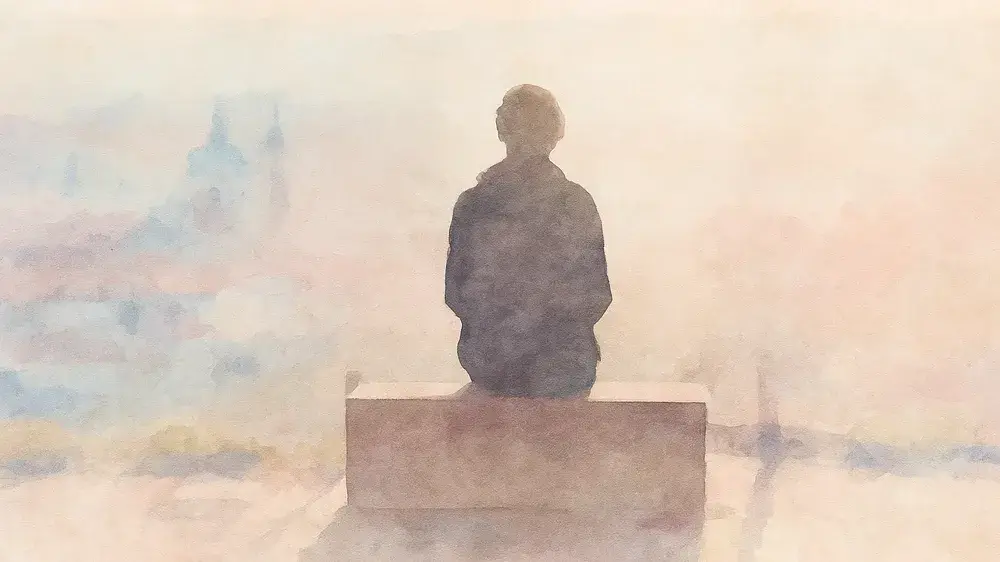

HSPとは「Highly Sensitive Person」の略称で、日本では一般に「繊細な人」「敏感な人」と紹介される。

ただしこれは一般向けの呼称であり、学術用語ではない。

心理学の研究では、SPS(Sensory Processing Sensitivity:感覚処理感受性)という概念が用いられている。

つまり、HSPとは「SPSが高い人」を指す呼び名である。

SPS(Sensory Processing Sensitivity:感覚処理感受性)

エレイン・アーロンとアーサー・アーロン(1997)が提唱した概念。

動物から人間まで広く認められる、「感覚処理の個人差」を示す特性。

SPSが高い人の主な特徴

- 刺激を細かく処理しやすい

- 外部刺激に敏感に反応しやすい

- 新しい出来事や環境に対し、行動前に過去の経験と照合する傾向がある

定義の本質

SPSは、すべての人に程度の差はあれ存在する「連続的な特性」であり、刺激処理の深さや敏感さを示す。

特に強く現れる人は「人口の約15〜20%」とされ、生物学的基盤をもつ特性として研究されている。

また、アーロンはSPSが比較的高い人たちに対して「HSP」という名称を用いた。

SPSは心理学におけるパーソナリティ特性のひとつであり、病気や診断名ではない。

特性とは、性格を形づくる要素のひとつである。

「高い/低い」の違いであって「ある/ない」で区別しないニャ。

アーロンの著書では、「敏感かそうでないか」という二分法では説明できないことが示されている。

約20〜35%が非常に敏感。

約40〜47%が中程度に敏感。

約25〜37%があまり敏感ではない。

このように、多くの人が何らかの「敏感な資質」を持っている。

敏感ではない人でも、環境・ストレス・経験によって感受性の表れ方が変化することがある。

そのため、HSPか否かではなく「SPSが高い/低い」という連続的な尺度で捉えるほうが正確である。

※学術的な観点に基づく場合

4つの特徴(DOESモデル)

HSP(SPS)の特徴を説明する際によく用いられるのが「DOESモデル」である。

これは、アーロンが整理した4つの共通特性を示したもので、HSPを理解するうえで重要な枠組みとされている。

D:Depth of processing(情報処理の深さ)

- 物事を深く考え、多角的に検討する傾向がある。

- 一を聞いて十を想像したり、細部まで注意を払う傾向がある

- 洞察力や創造性の高さにつながることもある。

O:Overstimulation(刺激に敏感)

- 音・光・匂い・他人の感情などの外部刺激を強く受けやすい。

- 人混みや騒がしい場所を苦手で、刺激から離れる時間を必要とする。

- 緊張状態になりやすく、疲労や不眠につながることもある。

E:Emotional reactivity and Empathy(感情反応と共感性の強さ)

- 他人の感情を自分のことのように感じやすい。

- 映画やニュースに強く感動・共鳴することが多い。

- 共感性が高い一方で、人の機嫌に過敏になりやすい。

S:Sensitivity to subtleties(些細な刺激への感受性)

- 周囲の小さな変化など、微細な情報に気づきやすい。

- 些細な物音や光にも反応しやすい。

- 相手の意図や危険を察知しやすい一方で、疲れやすい。

DOESは「HSPは病気ではなく、生まれ持った気質である」という点を理解するうえで欠かせない枠組みである。

たとえば…

HSPが「創造的」と語られる背景には、「情報処理の深さ」が大きく関係している。

一方で「刺激への過敏さ」は個人差が大きく、全てのHSPに強く現れるわけではない。

重要なのは、DOESが診断基準ではなく、あくまで理解を助けるためのモデルであるという点である。

誰もがある程度これらの特徴を持っており「すべてに当てはまるかどうか」を目安として捉えることが大切だ。

HSPは生まれつき?後天的?

HSP(SPS)は「情報を脳で深く処理する」という生まれ持った特性である。

これは病気や後天的な癖ではなく、遺伝的・神経学的な基盤をもつ性質だと考えられている。

実際、双子研究などでは、SPSに遺伝的要因が関与していることが示されている。

また、扁桃体や島皮質(内的感覚や共感に関わる脳部位)の活動が高いことも報告されている。

ただし「成長過程における環境」も、その表れ方に大きく影響する。

SPSが高い人は、ポジティブな環境(良好な親子関係や人間関係)では、能力を発揮しやすい。

一方、ネガティブな環境(過度な批判、虐待、無理解)では、強いストレスを受けやすい。

このように、HSPは「先天的な気質」と「後天的な環境」の相互作用によって形づくられる。

HSS型HSPでは、刺激追求傾向と敏感さが同時に存在するため、環境の影響をより複雑に受けやすい。

つまり、「生まれつき敏感であること」自体は変わらない。

その敏感さが「強み」として発揮されるかどうかは、環境や経験に大きく左右される。

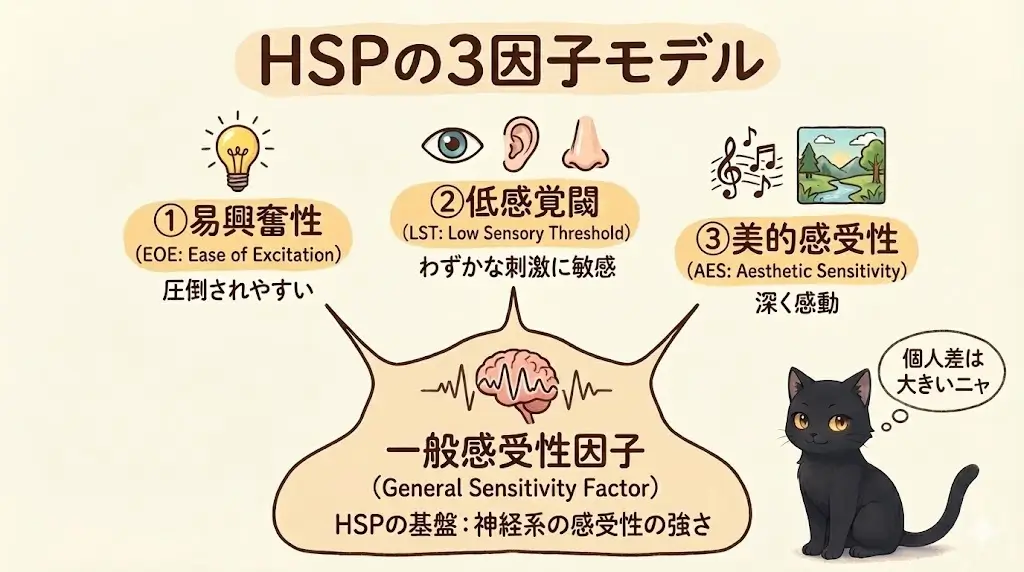

HSPの3因子モデル

SPSというパーソナリティ特性が発見された当初は、単一の共通因子が影響していると考えられていた。

しかし近年の因子分析では、SPSは3つの因子で構成されることが多いことが示されている。

これら3因子には、その基盤となる「一般感受性因子」が存在する。

一般感受性因子(General Sensitivity Factor)

- HSPの基盤となる神経系の感受性の強さを示す因子。

①易興奮性 (EOE: Ease of Excitation)

- 外的刺激や内的要求により、精神的に圧倒されやすい傾向。

②低感覚閾 (LST: Low Sensory Threshold)

- わずかな刺激(光、音、匂いなど)にも敏感で、不快に感じやすい傾向。

③美的感受性 (AES: Aesthetic Sensitivity)

- 音楽・美術・自然などに深く感動し、繊細に反応する傾向。

このことから、SPS(HSP)は測定対象が明確に定義されており、実在する特性であることが示されている。

HSPとビッグファイブ

HSPは性格モデルのビッグファイブと紐づけられることもある。

ビッグファイブとは、人の性格を「5つの基本特性」で捉える、心理学で最も使われている性格モデルだ。

神経症傾向:不安やストレスを感じやすく、感情が揺れやすい傾向。

外向性:刺激や対人交流を好み、活発に行動する傾向。

開放性:新しい経験や発想、美や抽象的なものに惹かれやすい傾向。

協調性:思いやりがあり、他者と調和的に関わろうとする傾向。

勤勉性:計画性や責任感が強く、物事をやり遂げようとする傾向。

では実際に、HSPとビッグファイブの横断研究の数値を見ていこう。

HSPとビッグファイブの関係性

神経症傾向:一貫して高い相関がみられ、不安・ストレス反応の強さと関連。

外向性(児童):易興奮性と中程度の負の相関があり、刺激的な対人場面を避けやすい。

外向性(成人):相関はほぼ消失し、HSP=内向的とは限らない。

開放性:美的感受性と中程度の正の相関があり、感性や創造性と結びつく。

協調性・勤勉性:全体として相関は弱く、直接的な関連は小さい。

HSPとビッグファイブの横断研究では、HSPは一貫して神経症傾向と高い相関を示している。

たしかに、不安やストレスへの反応の強さは「低感覚閾・易興奮性」と重なりやすい。

しかしこれは「周囲の危険にいち早く気づける高度な警戒システムを持っている」という利点である。

さらに、HSPは神経症傾向そのものではなく、美的感受性は開放性とも中程度に関連している。

また、外向性との関連には年齢差があり、児童期では負の相関がみられる一方、成人ではほぼ消失する。

このことから、HSPは特定の性格に還元できない「複数特性と重なる独立した気質」と捉えるのが適切だ。

参考にした実際のデータ(HSP研究への正体:2部から抜粋)2

これらの数値は、複数の論文で報告された結果を統合したメタ分析に基づいている。

データの見方

- 数値が高いほど、各ビッグファイブ特性との関連が強いことを示す

- 「−」は、その特性の低さとの関連を示す

- .10:小さな相関

- .20:中程度の相関

- .30以上:比較的大きな相関

本記事では、目安として.20以上を「一定の相関が認められる水準」としてマーカーで示している。

※なお、ここで示されているのはあくまで相関関係であり、因果関係を示すものではない。

児童(16歳以下)

スクロールできます

| Big Five 因子 | 環境感受性 | 低感覚閾 | 易興奮性 | 美的感受性 |

| 外向性 | -.13 | -.16 | -.23 | .21 |

| 神経症傾向 | .42 | .27 | .46 | .10 |

| 開放性 | .13 | .19 | .01 | .27 |

| 協調性 | .05 | -.03 | -.04 | .14 |

| 勤勉性 | .03 | .10 | -.08 | .11 |

成人

スクロールできます

| Big Five 指標 | 環境感受性 | 低感覚閾 | 易興奮性 | 美的感受性 |

| 外向性 | -.02 | -.07 | -.05 | .08 |

| 神経症傾向 | .40 | .27 | .44 | .17 |

| 開放性 | .14 | .05 | .03 | .36 |

| 協調性 | .03 | .02 | .04 | .03 |

| 勤勉性 | -.03 | .02 | .01 | .02 |

あわせて読みたい

ビッグファイブとは?|5つの性格特性から自分を理解する

自分の性格をもっと深く知りたいと思ったことはないだろうか。 なぜこんなに緊張しやすいのか? なぜ自分を大事にできないのか? なぜ他人に合わせることができないのか…

HSPと「社会像」

ここからは「社会でHSPがどのように扱われているか」を紹介していこう。

HSPの3つの分類

HSPは同じSPSの特性を持ちながらも、その現れ方には個人差がある。

一般的には以下の「3つのタイプ」に分けられることが多い。

① 内向型HSP

- 最も多いタイプで、一人の時間でエネルギーを回復しやすい。

- 落ち着いた環境を好み、人間関係は少数精鋭になりやすい。

② 外向型HSP(HSE)

- 人と関わることが好きで活動的だが、刺激に敏感で疲れやすい。

- 「外向性」と「繊細さ」をあわせ持ち、葛藤を抱えやすい。

③ HSS型HSP(刺激追求型HSP)

- 好奇心が強く新しい経験や刺激を求める一方、繊細さもあわせ持つ。

- 「アクセルとブレーキを同時に踏む」ような性質とも言われる。

同じHSPでも人によって体験や行動の仕方が異なるため、理解を深める上での参考として捉えるといい。

注意点として、HSPの3タイプは心理学的に定まった分類基準ではないこと。

あくまで「自己理解や解説のために整理された分類」である。

運営者は「内向型」と「HSS」が併存してる可能性があるニャ。

HSPと並べて語られることもある「HSS」についても解説しよう。

HSS(High Sensation Seeking:刺激追求性)3

HSSとは「刺激を積極的に求める特性」を指す。

心理学者のマーヴィン・ザッカーマン (Marvin Zuckerman)が提唱したパーソナリティ特性のひとつ。

新しい体験・冒険・挑戦を好む傾向があり、スリルや新奇性を求める気質とされる。

主な特徴

- スリル追求:冒険やリスクを伴う行動を好む。

- 新奇性追求:未知の体験や多様な活動を求める。

- 脱抑制:衝動的・社交的に行動する傾向。

- 退屈への耐性の低さ:単調な日常に耐えにくい。

生活への影響

職場では「新しい企画を立てるのが得意だが、刺激過多で疲れやすい」といった形で現れる。

人間関係では「人と関わるのが好きだが1人の時間も必要」といった二面性も見られる。

自分の特性を理解し、適度な休息やセルフケアを取り入れることが重要になる。

HSPは男女で違いはある?

「HSPは女性の特徴」と語られることが多いが、これは文化的なバイアスが影響していると考えられる。

心理学的には男女でSPSの差は大きくないとされている。

ただし、日本社会の価値観を振り返ると、HSPの特性が「女性らしさ」と結びつけられやすいことが分かる。

- 大和撫子:しとやかで奥ゆかしい女性像。

→ HSPの共感性や控えめな振る舞いと関連付けられる。

- 和を以て貴しと為す:集団調和を優先する価値観。

→ HSPは空気を敏感に察知し、摩擦を避けやすい。

- 謙遜は美徳:自己を控えめに表現する文化。

→ HSPの自己批判的傾向や自己肯定感の低さに結びつく。

このように、日本の文化はHSP的な特徴を「理想的な女性像」として肯定しやすい。

その一方で、男性には「強さ・タフさ・感情を抑えること」が求められるためが多い。

そのため、HSPの男性は女性よりも理解されにくく、不利に扱われやすい傾向がある。

研究上では、男女差はほとんどない。

しかし、社会的期待やジェンダーロールによって「HSP女性」「HSP男性」の見え方は変わる。

したがって、性差そのものよりも「親や周囲がどれだけ理解できるか」が、本人の生きやすさを大きく左右する。

HSPブームが招いた誤解とイメージ

日本では数年前からHSPブームが広がり、非HSP(SPSが低い人)もHSPという言葉を知るようになった。

その一方で、メディアやSNSで「HSPは特別な存在」と紹介されることが増えている。

自己都合で「HSPだから配慮してほしい」と免罪符のように使う人も見られるようになった。

さらに「HSPは生きづらい」と、正誤を問わずアピールしているように映りやすいのも問題だ。

こうした状況は、HSP本人と非HSPの間に誤解や摩擦を生みやすい。

親や職場の同僚から「気にしすぎ」「神経質」「かまってちゃん」「自称HSP」と

実際には「繊細すぎるから問題」なのではない。

周囲の基準が非HSPに最適化されているために、HSPの反応が【異質】に見えてしまうことも大きい。

| よくある誤解 | 実際の心理状態 |

|---|

| かまってちゃん | 安心を求めて環境に適応しようとしている |

| 気にしすぎ | 脳が情報を深く処理するため、小さな刺激も強く感じやすい |

| 神経質 | 危険や変化に早く気づく感受性が働いている |

私自身、介護士として働く中で「入所してからいつまでも落ち着かない」利用者と触れ合うことがある。

しかし、ベテランの職員であっても「どうしたら慣れてくれるかな」と口にするのを見たことがある。

(普段は優しい職員。しかし基準が「非HSP的」だとこうした発言になる)

HSPが「かまってちゃん」と言われるのは、HSP本人の性格だけでない。

周囲との認知のズレが原因となることも多い。

あわせて読みたい

HSPを自称すると誤解される?「感じ方」で伝える工夫

「かまってちゃん」と言われたことはあるだろうか。 あるいは、「そう思われているのかもしれない」と感じたことはないだろうか。 かまってちゃんのイメージ いつもイラ…

まとめ:HSPを正しく理解する

✅ この記事のまとめ

- HSPは病気や診断名ではなく、SPS(感覚処理感受性)という生まれつきの気質。

- SPSはDOESモデルや3因子モデルなど、心理学的に整理・研究されている特性。

- HSPは神経症傾向と関連が強いが、美的感受性や開放性とも関係する多面的な特性を持つ。

- HSPは、環境との相互作用で強みにも弱みにもなりうる独立した気質と捉えるのが適切。

✨ HSPが幸せに生きるためのヒント

- 一人の時間を大切にする:休息は「わがまま」ではなく、必要な充電タイム。

- 環境を整える:静かな場所や安心できる空間を優先する。

- 敏感さを強みに変える:共感力・洞察力・創造性は他の人にはない財産。

- 小さな人間関係を大切に:広く浅くよりも、深く安心できる関係を築く。

- セルフケアを習慣に:散歩・読書・創作など、自分が落ち着く活動を取り入れる。

HSPと内向型は「似ているけれど別物」

それぞれの特性を正しく理解することで、自分や周囲との関わり方がぐっと楽になるだろう。

大切なのは「どちらに当てはまるか」よりも、自分の敏感さや内向性をどう活かすかという視点である。

HSPを自己診断するときの注意点

HSPは生まれ持った気質を示す言葉であり、「私はHSPだ」と断定すること自体に大きな意味はない。

インターネットやSNSにあるセルフチェックは、あくまで自己理解のきっかけに過ぎない。

体調や気分によっては、誰にでも当てはまることがある。

安易に「HSPだから生きづらい」とラベルを貼ってしまうと、逆に苦しさを強めることにも繋がる。

特に注意したいのは、安易なラベル付けによって、本来支援や治療が必要な状態を見過ごしてしまうことだ。

例えば、HSPと似た特性を持つものとして、以下が挙げられる。

- ASD(自閉スペクトラム症)

対人関係やコミュニケーションに特徴がある発達特性

- ADHD(注意欠如・多動症)

不注意や多動・衝動性が現れやすい特性

- SAD(社会不安症)

人前での不安や緊張が強く日常生活に影響する症状

- 愛着障害

幼少期に安定した養育を得られず、人間関係に不安定さが生じる状態

これらは医療や支援が必要な場合もある。

そのため「HSPなんだ」と安易に納得してしまうのはおすすめできない。

本人であっても注意が必要だし、親という立場であればなおさらだ。

大切なのは「HSPかどうか」ではなく、自分の敏感さや反応のパターンを理解し、どう向き合うかだ。

日常生活に大きな支障がある場合は、心理士や精神科医などの専門機関に相談することが望ましい。

さらに専門家を選ぶときは、肩書きに惑わされないこと。

臨床心理士や公認心理師など、信頼できる専門資格を持つ人を選ぶことが大切だ。

HSPは診断ラベルではなく、自己理解のための視点。

安易に「私はHSPだから」と決めつけるのではなく、特徴をどう活かすかに目を向けることが大切。

もっと詳しく知りたい方へ(科学的な補足)

ここからは「補足」として、より詳しく知りたい方向けに。

差次感受性

社会で生きる上で「環境の影響を人一倍強く受ける特性を持つ人がいる」という理論がある。

それが、差次感受性(Differential Susceptibility)だ。

- ネガティブな環境 → 不安や抑うつなどのリスクが高まりやすい。

- ポジティブな環境 → 創造性や共感性、学習効果などが強く発揮されやすい。

つまり、悪い環境では傷つきやすいが、良い環境では大きく成長できるタイプとも言える。

例えるなら「肥沃な土壌に植えられた花はよく育つが、荒れ地では枯れやすい植物」のようなもの。

環境次第で弱さにも強さにもなりうる。

この理論は、HSPと関連づけて説明されることも多い。

文脈に対する生物感受性理論

生物学的なストレス反応の強さ(生物感受性)が、環境への適応に大きく影響するという考え方がある。

それが、文脈に対する生物感受性理論(Biological Sensitivity to Context)だ。

また、この感受性は主に幼少期に過ごした環境の質によって形成されると言われている。

- 強いストレス反応を持つ人は、逆境に置かれると健康リスクや不適応が生じやすい。

- 一方で、支援的で安全な環境に置かれると、誰よりもよく適応し、高い能力を発揮しやすい。

つまり「ストレスに弱い体質」=単なる弱点ではなく、環境次第でリスクにも才能にもなりうる特性といえる。

例えるなら「敏感なセンサーを持つ生き物」のようなもの。

危険にはいち早く反応するが、平和な環境ではその鋭さをプラスに活かせる。

HSPは「生まれつき感受性の高さ」と言われている。

BSCは、その基盤が「幼少期の環境という文脈」で、どのように「生物感受性」として形作られるかを説明する。

幼少期の経験が、センサーの感度を最終的に設定する仕組みニャ。

環境感受性理論

近年の心理学ではSPSを単独で扱うのではなく

①差次感受性 ②感覚処理感受性 ③生物感受性理論

といった枠組みを含め、人と環境の相互作用をより包括的に整理しようとする流れが進んでいる。

これらを統合する考え方が、環境感受性理論(Environmental Sensitivity Theory)である。

環境感受性の理論モデル

├─ (A) 差次感受性理論

├─ (B) 感覚処理感受性

└─ (C) 文脈に対する生物感受性理論

環境感受性理論

人によって環境からの影響の受けやすさが異なるという考え方。

ポジティブな環境にもネガティブな環境にも敏感に反応する特性を、包括的かつ多角的に説明する理論。

免責事項

私は心理学や医療の専門家ではなく、診断や助言を行う立場にはありません。

本記事は研究や書籍、筆者の経験をもとにした参考情報です。

内容を鵜呑みにせず、必ずご自身の状況や体調と照らし合わせてお読みください。

もし違和感や不安がある場合は、公認心理師や臨床心理士などの専門家への相談もご検討ください。

具体的な相談先については、ページ下部の相談窓口にも詳しくまとめています。

参考文献

クロ

クロ

コメント