内向的な性格は、社会の中ではときに「デメリット」のように扱われてしまうことがある。

面接やプレゼンでうまく話せない

人と過ごすのも楽しいのに、一人の時間がどうしても必要になる

飲み会や大人数の場が苦手で、生きづらさを感じる

人と会ったあとに、どっと疲れてしまう

「自分はちょっと変わっているのかも」と思うことがある

もし上記のどれかに心当たりがあるなら、あなたは内向型かもしれない。

だが、本当に内向型であることは「悪いこと」なのだろうか?

実際には、内向型は外向型とは異なる独自の資質を持っている。その性質は、ただ理解するだけで強みに変わる。

この記事では、内向型に関するよくある誤解・外向型との違い・内向型の強みを分かりやすく解説していく。

✅ この記事の概要

- 内向型とはなにかを直感的に理解できる

- 内向型にありがちな誤解を整理して安心できる

- 外向型との違いを具体例にイメージできる

- 内向型の強みを人生に活かすヒントが見つかる

- 内向型は欠点ではないと前向きに受け止められる

目次

内向型の基本

この記事は、ユング心理学に基づく「心の向き」を中心に解説しています。1

より厳密な現代心理学(ビッグファイブ理論等)の知見は「科学的な補足」にまとめています。

内向型とは?

内向型とは、意欲や活力が「自分の内側」に向かいやすい人のことだ。

反対に、外向型は興味や関心が「自分の外側」へ向かいやすい人を指す。

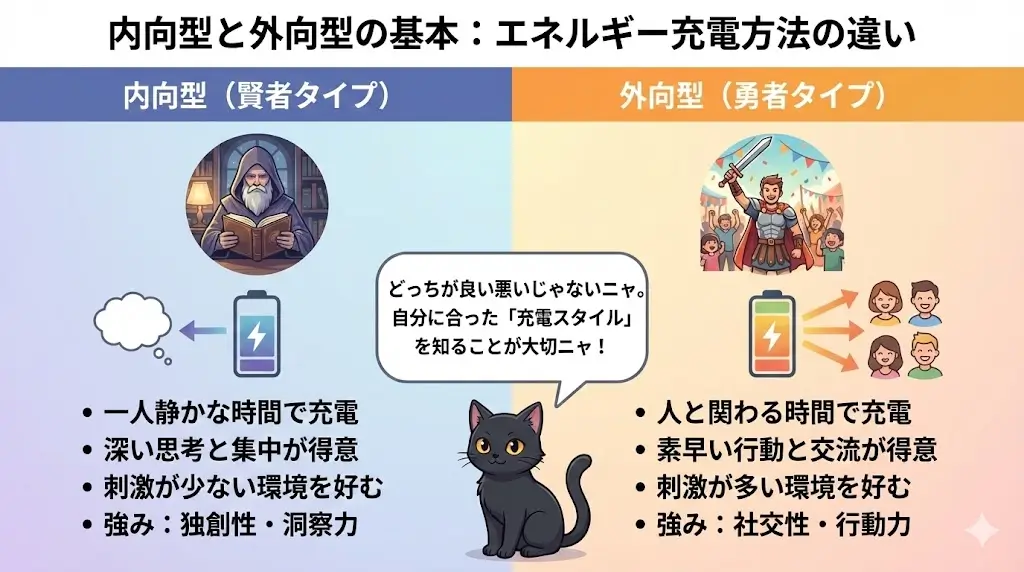

さらに、内向型と外向型では、エネルギー(精神的な活力)の回復方法が根本的に異なる。

この「エネルギーの回復スタイル」の違いが、両者を分ける最もシンプルで重要な基準だ。

📚 内向型

一人で過ごして充電する

読書・芸術・静かな推し活

🎤 外向型

人と関わって充電する

会話・イベント・仲間と楽しむ推し活

「人との関わりが元気の素か、1人の時間が元気の素か」で考えるニャ。

内向型は心理学でも幅広く議論されており、厳密な決まった定義は存在しない。

ユング心理学の「心の向き」で説明されることもあれば、「外向性の高さ」で測定されることもある。

しかし、内向型かどうかを判断するうえでは、「自分がどちらに近いと感じるか」が何より大切だ。

多くの人は、内向型と外向型のどちらの性質も持っており、そのうえでどちらかに傾いていることが多い。

「人と接する時間」と「1人で過ごす時間」のどちらにより価値を感じるかを基準にすると分かりやすい。

この基準で考えると、自身が内向型か外向型かを直感的につかみやすくなる。

内向型チェックリスト

- 一人の時間でリフレッシュする

- 物事を深く考えてから行動する

- 少人数や一対一を好む

- 観察力があり周囲をよく見ている

- 大人数の雑談では疲れやすい

- 広く浅くより狭く深い人間関係を好む

- 自己表現は文章や創作でしやすい

- 静かな時間や場所が心地よいと感じる

※あくまで「よくある傾向」をまとめたもの。ゼロでも内向型でないとは限らない。

もっと詳しく診断したい方

内向型と外向型診断|20問でわかるあなたの性格傾向テスト

あなたは内向型だろうか?外向型だろうか?それとも、両向型だろうか? これから紹介する20問チェックは、主に現在のあなたの傾向を知るためのチェックリストだ。 大人…

内向型と外向型の違い

では、内向型と外向型には、具体的にどのような違いがあるのだろうか。

エネルギーの使い方が違う

内向型は意欲や活力を「自分の内側」に向けるのが得意で、外向型は「人との関わり」に向けるのが得意だ。

RPGゲームにたとえるなら、賢者(内向型)と勇者(外向型)の違いに近い。

📖 賢者(内向型)は、静かな書庫や自然の中で思索する時間から力を得る。

🗡️ 勇者(外向型)は、仲間と共に冒険し、人と交流することで輝きを増す。

そのため、合わない環境にいるとエネルギーを消耗し、本来の力を発揮しにくくなる。

内向型が人混みで疲れやすいのは、このエネルギー特性によるものだ。

「どちらが優れているか」という優劣ではなく、活躍できる「フィールド」が異なるだけなのだ。

📖 賢者(内向型)

得意: 静かな思索、深い集中、創造的な活動

回復: 一人の時間、落ち着いた環境

🗡️ 勇者(外向型)

得意: 発表、チーム協力、社交的な活動

回復: 仲間との交流、賑やかな場所

もちろん、仲間と冒険する賢者もいれば、1人で魔王に挑む勇者もいる。

これは、身につけたスキルによって立ち回りが上手くなってたり、賢者と勇者の資質を併せ持つ人もいるからだ。

求めている刺激が違う

内向型と外向型のもっとも分かりやすい違いは、刺激に対する感じ方だ。

内向型と外向型では、心地よく感じる刺激の量や種類が違う。

刺激とは

人との会話やイベント(社会的な刺激)

明るい場所・音・香り(感覚的な刺激)

新しい体験やチャレンジ(感情的な刺激)

これは単なる「感覚の違い」ではなく「生まれつきの気質に関係している」ことが研究で示唆されている。

簡単に言えば、内向型は静かな場所でリラックスしやすく、外向型はにぎやかな場所でエネルギーを得やすい。

イメージするなら、内向型は「スローライフ派」で外向型は「アドベンチャー派」だ。

📖 スローライフ派(内向型): 静かな環境でこそ力を発揮する。

🔥 アドベンチャー派(外向型): 仲間や新しい刺激に囲まれると輝く。

このタイプの違いは、それぞれが苦手な環境に置かれたときに特に顕著に現れる。

苦手な環境

- スローライフ派(内向型)がアドベンチャー派の環境にいると…

-

神経が興奮しすぎて、ずっと緊張しているような状態になり、どっと疲れてしまう。

- アドベンチャー派(外向型)がスローライフ派の環境にいると…

-

刺激が足りず、なんだか退屈で落ち着かなくなり、エネルギーが減ってしまう。

どちらが良い悪いではなく、合っている暮らし方のスタイルが違うだけなのだ。

📖 スローライフ派(内向型)

スタイル: 静かな時間でエネルギーを得る

例: 読書・散歩・穏やかな趣味

🔥 アドベンチャー派(外向型)

スタイル: 仲間や刺激でエネルギーを得る

例: パーティー・旅行・新しい出会い

内向型と外向型はグラデーションで考える

性質は「内向型 or 外向型」と白黒ではなく、グラデーションで連続している。

たとえば「1~10」のスケールを想像してみてほしい。1に近づくほど内向型、10に近づくほど外向型に近い。

人は生まれたときにこのスケールのどこかに位置している。これが「性質」と呼ばれる初期値だ。

内向型と外向型をより細分化すると

【内向型・内向型よりの両向型・両向型・外向型よりの両向型・外向型】の5つで考えると分かりやすい

これは経験や環境、適応のためのスキルを獲得。に例えると分かりやすい。

- 「人と上手く話すスキルを獲得」=外向 +1

- 「トラウマで人と話せなくなる」=内向 -3

- 「初対面でも疲れない話し方を覚える」=外向 +4

環境や経験によってスキルを獲得して性格が形作られてくるが、もともとの初期値(性質)が消えるわけではない。

つまり、いくら外向的なスキルを身に着けても、生まれ持った性質を変えることは難しい。

自分がどこに位置しているかを把握して、合った環境を選ぶことが大事になる。

現代では内向型/外向型だけではなく、人の持つあらゆる特性がグラデーション(スペクトラム)で存在している説が濃厚だと言われている。

誤解されやすい内向型の特徴

内向型は、社会で自分の性質に合わない環境に置かれることがある。

例えば「パーティー好きが普通」という前提で動く周囲の中、パーティーが苦手な内向型は誤解されやすい。

ここでは、内向型に向けられがちな3つの代表的な誤解を紹介する。

人見知りと内向型は違う

人見知りとは、初対面や親しくない相手に強い緊張や不安を抱きやすい傾向のことだ。

その反応は行動に表れ、周囲からは内気・引っ込み思案・照れ屋・コミュ障などと見られてしまうこともある。

しかし、内向型は必ずしも人見知りとは限らない。

大きな違いは、人見知りが【行動として表れる反応】であるのに対し、内向型は【性格を形づくる性質】だという点だ。

😳 人見知り

初対面で緊張して言葉が出ない

行動として分かる反応

📚 内向型

一人でいるときに心が休まる

エネルギーの充電スタイル

人見知りは経験で改善できるが、内向型は生まれ持った気質が深く関わっている。

つまり、人見知りは後天的な反応、内向型は性格の核にある気質である。

- 初対面の会話は楽しめるが、慣れていないぶん疲れやすい

- 親しくない相手には、言葉の影響を考えすぎて気を使う

- にぎやかな場では盛り上がれるが、帰宅後どっと疲れる

- 浅い雑談よりも、じっくり語れる深い話が好き

これらの振る舞いは一見「人見知り」に見えることもあるが、本質的には内向型の性質によるものだ。

そのため、人見知りと内向型はよく混同されてしまう。

内向型の気質が影響して、人見知りのような行動が出やすくなる人もいるだろう。

だが、内向型が無理して「人見知りに見られないように外向的にふるまう」必要はない。

私自身も人見知りの内向型であり、その違いと生きづらさを強く実感してきた。

暗い人、内気な人に見えてしまう理由

内向型は反応が控えめで、大人数の場でも大声を出したり派手なリアクションを取ったりしない。

また、物事を深く考えるあまり、口数が少なくなることもある。

こうした姿が、他者には「暗い人」「内気な人」と映ってしまいやすい。

「暗い」と言われがちな人の特徴

- あまり外見や外聞にこだわらず、食事も1人でもくもくと済ませる

- 話しかけても会話が広がらず、いつも静かにしている

- 集団にいても、孤立しているように見える

確かに、ネガティブな感情や経験があると「暗く」見える場合もある。

だが、社会から与えられたそのラベルと、あなたの個性は全くの無関係だ。

- 外見や外聞に無頓着=「自分の関心を大切にしている」だけかもしれない

- 考えごとに集中していたり、無駄な会話を好まないだけかもしれない

「暗い」と映ることがあっても、それは性格ではなく、社会が貼ったラベルにすぎない。

むしろ、その内側にある思慮深さや落ち着きは、大きな強みだ。

この「ラベル」がどのように生まれるのか──その心理学的背景は、次の記事で詳しく解説している。

もっと詳しく

内気・暗いと言われる人の本質|性格を決めつけることのリスク

「私は内気な性格」――そう思い込んではいないだろうか。 内気、暗い人、シャイ、内向的。もしそれらの言葉にネガティブな印象を持っているのなら。 あるいは、他者に対…

無口でも、考えていないわけではない

会議で発言が少ない人。会話中に黙ってしまう人。これは「深く考えてから話す」内向型によく見られる特徴だ。

無口であることで評価が下がったり、「消極的」「やる気がない」と誤解されて悩んだことはないだろうか。

背景には「会議はスピードと発言量が大事」という外向型文化が根強く存在している。

1つの議題をもっと深く考えたいのに、会議が次々と進んでしまう

言葉を慎重に選んでいる途中で話を振られ、うまく返せず戸惑ってしまう

その結果、内向型の思考プロセスが理解されず、「消極的」「無口」「場を乱している」と誤解されてしまう。

本当は、あなたの中にある優れたアイデアが、表に出る前にかき消されているだけなのだ。

ここで大切なのは、「黙っているのは、考えているから」と相手に理解してもらうことだ。

会議では、最初に短い相づちや一言だけ声を出しておく

初対面や仕事相手には「口下手ですが、考えるのは得意です」と先に伝えておく

それが、あなたの力を正しく伝え、活かすための第一歩になる。

内向型の「生まれ持った資質」

よく語られる内向型の強みに「思考力」「傾聴力」が語られることがあるが、これは後天的なスキルにすぎない。

内向型には、その土台となる「生まれ持った資質」が存在する。

ここでは、その代表的な3つを紹介する。

①内側へのエネルギー

内向型は外側に刺激を求めるのではなく、内側でエネルギーを循環させる傾向がある。

そのため、1人の時間や思索に強く、静かな時間を心地よく感じやすい。

これは一見小さな特徴に思えるが、「1人の時間を有効活用できる」という大きな強みになる。

研究や分析など、集中が必要な作業に強い

静かな環境で高いパフォーマンスを発揮できる

1人での作業がそのままエネルギー回復になる

この資質は、「1人で取り組む活動」で最大限に生かされる。

そしてそれが、内向型が社会にユニークな価値を発揮できる場となる。

②深い処理のスタイル

外向型が「幅広く・速く」情報を処理するのに対し、内向型は「じっくり・深く」処理する。

これは経験で身につくというよりも「情報を五感レベルで味わう気質」と言える。

たとえば、美術や音楽を鑑賞するとき、五感の情報を過去の記憶や感情と結びつけて味わえるのが内向型だ。

さらに、表面的な情報では物足りず、背景や因果関係まで掘り下げて理解しようとすることが多い。

問題の本質に気づきやすい

複雑なテーマを丁寧に理解できる

長期的な視点から洞察を導きやすい

歴史的な発見や理論の多くも、こうした「深い処理のスタイル」から生まれてきた。

「天動説」が常識だった時代に「地動説」という発想へたどり着く深い洞察は並外れた思考だ。

これは刺激を求める外向型より、内省を重ねる内向型的な思考プロセスに近い。

つまり、この資質は社会に大きく貢献できる内向型ならではの武器なのだ。

③内的世界の豊かさ

内向型は外の刺激よりも、自分の内側に注意が向きやすい。その結果、思考や想像の領域が自然と発達していく。

外向型が「人との経験」から着想を得るのに対し、内向型は内側の世界に意識を向ける。

その積み重ねが、その人独自の世界観や発想を形づくる。

内向型は、外部の刺激が少なくても思考が止まらない。

静かな環境でも、創造の材料を内側から生み出せる。

オリジナルなアイデアを生みやすい

独自の視点や解釈を持てる

芸術・文学・科学など創造活動に向いている

外向型が社会的ネットワークから刺激を得るのに対し、内向型は内的世界から価値を紡ぎ出すことができる。

この資質こそが未来を切り拓く、創造のエネルギーになる。

まとめ|内向型の強みを生かすヒント

内向型は自分の強みが見えにくく、人と比べて不安になることもある。

しかし、内向型には内向型にしかない魅力がある。

内側へ向かうエネルギー

五感レベルの深い処理

内的世界の豊かさ

この3つを意識して生かすことが、内向型の強みを最大限に開き、自分らしく生きる力になる。

✅ この記事のまとめ

- 内向型は「1人の時間に価値を置ける」資質を持っている

- 本質的な強みは「エネルギーの向き」「深い処理力」「内的世界の豊かさ」

- 外向型との違いは「エネルギーの回復方法」と「求める刺激の種類や質」

- 人見知り・暗い・内気といったイメージ=内向型そのものではない

✨ 内向型の強みを生かすヒント

- 1人で集中できる時間を確保し、エネルギーを回復させる

- 深く考えられる特性を活かし、得意分野を掘り下げる

- 自分の内的世界で生まれた発想を言語化し、積極的にアウトプットする

内向型の魅力をもっと知りたい人はこちら。

あわせて読みたい

スーザン・ケインの思想|内向型に光を当てた静かな革命家

「内向型は社会に必要な存在だ」――そう強く訴え、世界的な反響を呼んだ人物がいる。 全米ベストセラー『Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Ta…

現代科学から見る「内向型と外向型」

心理学や脳科学の研究では、内向型と外向型の違いを多面的に説明しようとする試みが続けられている。2

ここでは、代表的な知見をわかりやすく整理して紹介する。

ちょっと難しい話だけど、自分を深く知るきっかけになるはずニャ。

以下の内容は、現代の諸説や仮説を「自己理解のヒント」として整理したものです。

学術的な厳密さを保証するものではなく、研究の進展により解釈が更新される可能性があります。

ビッグファイブ理論(Big Five Model)

現代心理学では、内向的/外向的な性格は「外向性(Extraversion)」という連続的な特性の高さで説明される。

現代心理学では、人の性格をタイプで分けるのではなく、特性の高低でとらえるのが主流だ。

ビッグファイブ理論は、その特性を5つの因子で説明する性格心理学のモデルである。

ただし「外向性が低い=内向型」とは限らず、外向性だけで両者の特徴をすべて説明できるわけではない。

たとえば芸術を楽しむ傾向や、深く考えるスタイルは外向性ではない。

これはビッグファイブの別の特性である「経験への開放性(Openness)」によって説明される。

神経症傾向:不安をどれだけ感じやすいか

外向性:刺激や社交をどれだけ求めるか

協調性:人とどのように関わるか

誠実性:目標へ向かう自己管理の力

経験への開放性:新しい刺激や発想をどれだけ受け入れるか

より詳しいビッグファイブの説明はこちら。

詳しくはこちらニャ

ビッグファイブとは?|5つの性格特性から自分を理解する

自分の性格をもっと深く知りたいと思ったことはないだろうか。 なぜこんなに緊張しやすいのか? なぜ自分を大事にできないのか? なぜ他人に合わせることができないのか…

気質・性格・環境の関係

私たちの性格(パーソナリティ)は、生まれ持った気質と後天的な環境の相互作用によって形づくられる。

内向型/外向型は「気質」に近い要素で、生涯を通じて比較的安定していると考えられている。

ただし、育った環境や人生経験によって表れ方は変化し、社交スキルを身につけることで外向的に見える場合もある

また人は気質に合った環境を幼少期から無意識に選びやすい。

たとえば内向型の子どもは、新しい場所でいきなり動かず、周囲をじっと観察してから行動することがある。

これは慎重さや洞察力が働く、生来の気質による自然な行動である。

- 気質:生まれ持った特性(内向型/外向型/HSPなど)

- 性格:気質と環境の組み合わせで形成される

- 行動:経験や学習によって柔軟に変化する

「内向型」という気質そのものは変わりにくいが、その表れ方は環境や経験によって柔軟に変化する。

静かな環境で力を発揮する人でも、経験によって社交スキルを身につけ、外向的に見えることがある。

ただし、遺伝要因と環境要因の相互作用は非常に複雑で、現時点でも完全な解明には至っていない。

研究は進行中であり、今後の神経科学や行動遺伝学の発展によって、新たな知見が更新されていく可能性がある。

脳の覚醒水準と情報処理の違い

心理学と神経科学の研究では、内向型と外向型は脳の覚醒水準や情報処理のしくみに違いがあると考えられている。

内向型は覚醒水準が高めで、刺激に反応しやすいという仮説がある。

そのためドーパミン刺激を過剰に感じやすく、わずかな刺激でも満たされやすいとされる。

過度な刺激を疲労として感じやすく、静かな環境を好む傾向はここに関連すると考えられる。

また、内向型ではアセチルコリン系の働きが深い集中や内省に結びつく可能性が指摘されている。

これは、静かな時間に心地よさを感じやすい理由のひとつとされる。

神経伝達物質の特徴

ドーパミン:刺激・報酬・快感を生む

アセチルコリン:集中・落ち着き・創造性を促す

外向型は覚醒水準がやや低く、ドーパミンへの反応が弱いため、強い刺激や社交的活動から快を得やすいとされる。

こうした神経の働きの違いが、外向型の行動性・社交性につながるという仮説がある。

情報処理の経路にも違いが指摘されている。

内向型は情報が長く複雑な経路を通り、深い処理や内省に関わる領域が活性化しやすい。

外向型は刺激が短く直接的な経路を通り、感覚処理や情動反応が素早く働くとされる。

どちらが優れているわけではなく、それぞれが異なる環境で最大限の力を発揮するよう設計されていると言える。

脳と自律神経のバランス

内向型と外向型の違いは、脳の働きだけでなく自律神経のバランスにも表れると考えられている。

自律神経とは、心拍・呼吸・消化などを無意識に調整する体のシステム。

内向型は副交感神経(リラックス系)が優位になりやすく、静かな環境で集中力や思考力を発揮しやすいとされる。

一方、外向型は交感神経(活動系)が優位で、刺激のある社交的な場面でエネルギーを得やすい傾向がある。

自律神経のはたらき

交感神経:活動・緊張・行動を促す

副交感神経:休息・回復・集中を整える

この傾向は、先に述べた覚醒水準や神経伝達物質の違いとも関連すると考えられている。

つまり、内向型は「落ち着きの中で集中する体の設計」、外向型は「動きの中で活力を得る体の設計」と言える。

HSPとの関係

HSP(Highly Sensitive Person)は「刺激に敏感な人」を指す概念で、内向型とは別の気質だ。

ただし、エレイン・アーロン博士の研究3によれば、HSPの約7割が内向型であり、両者が重なって見えやすい理由とされている。

ただし、HSPは「感受性の強さ」、内向型は「エネルギーの向き」といったように、説明する軸が異なる。

筆者の考察として

「HSPと内向型の両方の気質を持つ」というわけではなく

「HSPの繊細さが環境要因として内向的な行動や性格を強めやすくする」可能性があると考えている。

あわせて読みたい

HSPとは何か?「繊細さん」で終わらせない心理学的理解

近年、テレビや雑誌、SNSなどで「HSP」という言葉を目にする機会が増えている。 HSP(Highly Sensitive Person)とは? 生まれつき感受性が高く、外部からの刺激に人一…

免責事項

本記事は筆者の経験や公開された研究・書籍をもとにまとめた参考情報です。

情報をそのまま鵜呑みにせず、ご自身の状況や感覚と照らし合わせてお読みください。

ここで紹介する内容は、あくまで自己理解のヒントに過ぎません。

専門的な判断や緊急の対応については、ページ下部に記載した相談窓口もあわせてご確認ください。

参考文献

クロ

クロ

コメント