なぜか私は理解されない —— 誰もが1度はそう感じたことがあるのではないだろうか?

また、人は他人を「タイプ」で当てはめて理解してしまうことも少なくない。

なんで分かってくれないんだろう?

あの人はこういうタイプに違いない

あの人はダメ

私たちは日常の中で、無意識のうちに「決めつけ」をしてしまう。

しかし、その多くは相手の性格ではなく、脳の「認知バイアス」によって生まれている可能性が高い。

認知バイアスとは?

脳が情報を処理する際に生じる、無意識の「思い込み」や傾向のこと。

その影響で物事の捉え方が歪んだり、誤った判断をしやすくなったりする現象を指す。

脳は膨大な情報を処理するために、省エネ思考や「思考の近道」を使う。

この仕組みは便利だが、同時に「誤解」「思い込み」「すれ違い」を生み出しやすい。

本記事では、人間関係で特に誤解を生む認知バイアスを、心理学と行動経済学の視点から解説する。

「誤解が減る」だけで、人間関係は驚くほど楽になるニャ。

✅この記事の概要

- 人は「省エネ思考」によって判断が歪みやすい

- 直感(システム1)が多くの意思決定を支配している

- 認知バイアスは無意識に誤解・決めつけを生む

- 15個の「脳機能+バイアス」を、人間関係の視点から解説

- バイアスは避けられないが、知るだけで誤解は大きく減る

この記事は心理学の知見を個人の自己理解に役立てることを目的としています。1

そのため、学術論文の厳密な解説や、専門家としての助言を行うものではありません。

目次

人の判断はなぜ歪むのか?

まずは、そもそも「なぜ人の判断は歪んでしまうのか?」という根本から見ていこう。

人は考えることにエネルギーを使う

人は考えることにエネルギーを使う。これは誰もが直感的に理解しているだろう。

しかし実際には、脳そのものは「できるだけ考えたくない」という性質を持っている。

私たちは「感情」が自分を動かしているように感じるが、行動の大半を決めているのは脳の自動反応だ。

私たちの判断を支配しているのは、論理ではなく「脳の直感的な反応」である。

それを証明したのが「行動経済学・心理学」という学問だ。

経済学に登場する超人「エコン」

かつての経済学には「人はつねに合理的な選択をする」という前提があった。

合理的な行動

常に最適な選択肢を判断できる

感情に左右されない

情報を正確に処理できる

しかし、その前提は心理学の研究によって覆されることになる。

結論:「人は合理的に行動することはできない」

実際の人間の行動

直感や思い込みで判断してしまう

感情に大きく左右される

情報を正しく処理できない

この古典的経済学の「合理性」を前提とした人物像は、現実の人間(ヒューマン)とはかけ離れている。

そのため、経済学者たちは皮肉を込めて彼らを「エコン(Econ)」と呼んだ。

現在では、この「人は合理的ではない」という前提を組み込んだ「行動経済学」が一般的になっている。

判断を捻じ曲げる脳の「省エネ設計」

まずは、認知バイアスの土台となる「脳の省エネ設計」の代表例を見ていこう。

認知的倹約家

人は「必要だと思うことだけ考え、それ以外は考えない」この傾向を【認知的倹約家】という。

認知的倹約家

脳はあらゆる場面で、手間を省くために「過去の経験」や「思い込みを含んだ記憶」から判断する。

この考え方は非常に幅広く、多くの行動に影響している。

たとえば「SNS依存」も、手軽な快楽を得るために思考の手間を省くという例のひとつだ。

これはあらゆる認知バイアスの源泉になる。

認知的倹約家の例

- 会議直前に慌てて資料を作り、必要最低限の判断しかしない

- 夏休み最終日に課題へ取りかかるなど、「ギリギリまで考えない」

- あいさつをしなかった同僚を「冷たい人」と思い込み、その印象を更新しない

脳は「今すぐ新しく考える必要がある」と判断したときだけ、本気で思考を働かせる。

逆に必要がないと判断すれば、できるだけ考えず、それっぽい記憶や経験によって思考をショートカットする。

つまり、人は本質的に「できるだけエネルギーを使わない思考」を選ぶようにできている。

効率的に考えられるメリットがある一方で、固まった印象が「変わりにくい」という大きなデメリットも持つ。

「人に対する思い込み」はネガティブに働きやすいニャ。

システム1:システム2

私たちの脳には、「速く直感的に判断するシステム」と「ゆっくり論理的に考えるシステム」の2種類がある。

これは心理学者ダニエル・カーネマンが提唱した理論であり、行動経済学の基盤となっている。

著書『ファスト&スロー』では、この2つの思考モードを「システム1」「システム2」と呼んでいる。

ファスト&スロー

- システム1(ファスト・直感)

速く自動的で、ほとんど労力を要さない思考。認知的倹約家がもっとも頼りにする。

- システム2(スロー・思考)

新しい情報を吟味し、誤りを修正するためのゆっくりした思考。時間とエネルギーを使う。

直感的・自動的に判断する

経験や感情をもとに即決する

省エネで速いが誤りやすい

第一印象で判断する、危険を瞬時に避ける、「なんとなく良さそう」と感じる

意識的・論理的に考える

注意と集中を必要とする

遅いが、正確で柔軟

複雑な問題を解く、比較検討する、判断を一度保留する

多くの人は、日常の大半をシステム1で処理している。

私たちは「理性的なシステム2が主役」だと思いがちだが、実際に意思決定を支配しているのはシステム1である。

なぜなら、脳は「早く」「楽に」「正しそうに感じる」判断が大好きだからだ。

そして多くの場合、システム2はシステム1の判断をそのまま正しいものとして整合性をとりにいく。

これが認知の歪みを固定してしまう。

認知バイアスの多くは、こうした「システム1 → システム2」という流れで強化される。

考えているつもりでも、そもそも土台がズレてたら気付けないニャ。

ヒューリスティック

「今日はなんとなく嫌な予感がする」「あの人なんか信用できない」――そんな直感を覚えたことはないだろうか?

私たちの脳はしばしば、その瞬間の気分や印象を「判断の材料」として利用している。

こうした「思考の近道」を、心理学ではヒューリスティックと呼ぶ。

ヒューリスティック

複雑な情報をすばやく処理するために使われる、経験や感情にもとづく思考の近道。

脳が省エネで判断するために備えた仕組み。

脳は大量の情報を一つひとつ丁寧に分析することができないため、可能な限りエネルギーを節約しようとする。

その結果、脳は「感情や経験から得た印象」を結び付けて判断をショートカットする。

ただし、この印象が誤っていれば、判断そのものが大きくズレてしまう。

感情ヒューリスティック

対象に抱いた感情が、そのまま判断に影響する心理。

好印象の人にはメリットばかりが見え、苦手な人には欠点が過剰に目につきやすくなる。

利用可能性ヒューリスティック

思い浮かべやすい情報ほど「正しい」「確率が高い」と感じてしまう心理。

事故のニュースを多く見た日は「今日は事故が多い」と錯覚しやすくなる。

代表性ヒューリスティック

典型的なイメージ(代表例)に似ているかどうかで判断してしまう心理。

ステレオタイプの原因にもなり「理系っぽい外見=数学が得意そう」といった思い込みが生まれる。

やっかいなのは、自分では気づかないうちに、そのときの気分に判断が左右されてしまうという点だ。

私たちは日常生活の中で数えきれないほど多くの場面を無意識のうちに学習している。

誤解を生む「人の見え方」のバイアス

ここからは、人の印象をゆがめてしまう代表的なバイアスを紹介していく。

アンカリング効果

本来であれば、判断は複数の条件を慎重に検討して決めるべきだ。

しかし実際には、たった1つの数字や初期情報に強く引っ張られてしまうことがある。

この心理現象を、心理学ではアンカリング効果と呼ぶ。

アンカリング効果

最初に提示された数値や情報(アンカー)が、その後の判断や評価を強く左右してしまう心理現象。

一度「心の基準点」ができると、以降の判断が無意識にそこへ引き寄せられる。

船が錨(アンカー)を下ろすと、その周囲の限られた範囲でしか移動できなくなることに由来。

アンカリングはヒューリスティックの一種だ。

しかし、数字・値段・初期情報が持つ影響力が異常に強いため、独立して扱われるほど重要視されている。

たとえば、次のような日常場面でも無意識に起きている。

アンカリングの例

「15,000円 → セールで8,000円」と表示されると、8,000円が「お得」に感じてしまう

「90%の人が効果を実感」と聞くと、自分も効果を感じるだろうと思い込みやすくなる

初対面で「高学歴」と聞くと、その後の印象まで肯定的に寄ってしまう

アンカリングの厄介さは、本人は「影響されていない」と思っているのに、判断がすでに偏っている点にある。

船の錨(アンカー)の範囲内でしか動けないことが名前の由来になっている。

最初の数字に心をつかまれる…これが一番やっかいニャ。

プライミング効果

私たちの脳は、気づかないうちに直前に触れた情報や刺激に影響を受けてしまう。

この心理現象を、心理学ではプライミング効果と呼ぶ。

簡単に言えば、直前に見聞きしたことが、そのあとの考え方や感じ方に影響してしまう現象である。

ただし「無意識に行動まで操られる」といった一部の実験については再現性が確認されておらず、心理学界でも議論が続いている

プライミング効果

直前に見聞きした情報が、その後の判断や行動に影響を与える心理現象。

ニュースで犯罪の話題を見た後だと、他人の行動を「危険だ」と過剰に受け取ってしまうことがある。

アンカリング効果との違いは、アンカー(基準となる錨の範囲)と全体イメージ(抽象的)だ。

例えば、以下のような日常場面で、あなたも気づかぬうちにプライミングの影響を受けている。

プライミングの例

怖い映画を見た後、夜道でいつもより不安を感じる

暗いニュースを見た後、人の表情が冷たく見える

ポジティブな言葉を聞いた後、相手の印象も良く感じる

特定の単語を聞いた後、その単語に関連するイメージが浮かびやすくなる

こうした影響はすべて無意識で起こるため、意図的に思考しないと自分で気づくことは難しい。

気分が悪い日ほど「直前に入れた情報」の影響を受けやすい。

ニュースやSNSの情報を少し距離を置いて扱うだけでも、誤解は確実に減る。

知らぬ間に「心の下地」をつくられてるってことニャ。

初頭効果・ハロー効果

就職活動での面接、大事な取引、入学式後のクラス挨拶など。

「第一印象が大事」「印象は10秒で決まる」という言葉を、誰もが一度は聞いたことがあるだろう。

具体的な数字は神話にすぎないが、心理学的には、初対面がその人の印象の大部分を決めてしまうことはある。

このように、最初に得た情報が印象を強く左右する現象を初頭効果という。

初頭効果

最初に得た情報が、その後の印象全体を大きく左右する現象。

最初に「良い」と思われた人は評価が上がりやすく、反対に「悪い」と思われた人は印象を覆しにくい。

そして、初頭効果によって生まれた印象が、他の評価までも歪めてしまう。

一つの特徴から全体を推し量ってしまう脳のショートカットが働くからだ。

この現象が、ハロー効果(光背効果)である。

ハロー効果

ひとつの特徴(外見・肩書・話し方など)が、他の評価までも左右してしまう心理現象。

初対面で「だらしない」と感じた相手に対し「仕事も雑」など根拠のない先入観を抱いてしまう。

面接や入社直後の数日間は、誰もが注意深く相手を観察し、システム2(思考)で判断している。

しかしその期間を過ぎると、脳は省エネモードに入り、システム1(直感)がほとんどを支配する。

避ける方法は…努力するか、初対面を大事にするかニャ。

ステレオタイプ

「ステレオタイプ」という言葉は、多くの人が耳にしたことがあるだろう。

これは、特定の集団に対して抱いている一般的なイメージを、そのまま個人にも当てはめてしまう認知バイアスを指す。

ステレオタイプ

集団に対する「固定化されたイメージ」を、同じ集団に属する個人にも当てはめてしまう心理のこと。

典型例にもとづく判断のため、誤解や偏見を生みやすい。

ステレオタイプは意識しやすいため、認知バイアスと言われてもしっくりこないかもしれない。

漫画や映画に登場する「外国人像」や「職業イメージ」も、あくまで誇張表現だと理解しやすい。

しかし現実ではその「印象」が無意識のうちに判断に入り込み、個人を正しく捉える視点を狭めてしまうことがある。

無意識のステレオタイプの例

内向型=みんな暗い

あの作品が好きな人=危なそう

男性は論理的、女性は感情的

特徴的なのは、本人に自覚がないまま「思い込み」が判断の土台になってしまうところだ。

この無意識のステレオタイプが、人間関係に「誤読」や「すれ違い」を生みやすくする。

無意識ほど修正が難しいから、意識して観察するのが大事ニャ。

「相互理解の過ち」を生むバイアス

ここからは、特に人間関係における「相互理解」を妨げる認知バイアスを取り上げる。

相手の行動をどう解釈するかによって、関係性は大きく変わってしまう。

対応バイアス

誰かが遅刻したとき、つい「だらしない人だ」と思ってしまった経験はないだろうか。

しかし実際には、電車の遅延、家庭の事情、体調不良など、本人の性格とは無関係の理由が存在するかもしれない。

それでも私たちは「行動の原因」を状況ではなく「その人の性格」へと結びつけて解釈してしまうことがある。

この心理現象を、心理学では対応バイアス(根本的な帰属の誤り)と呼ぶ。

対応バイアス

他人の行動を説明するとき、状況的な要因よりも「性格的な要因」を過剰に重視してしまう心理。

本人が置かれた環境・偶然の事情などを十分に考慮できなくなる。

このバイアスは、日常生活だけでなくニュース報道でも顕著に表れる。

SNSの炎上などは「悪人」として個人の性格が強調されやすい。

しかし、その背景にある環境・事情・心理変化などは語られない。

限られた情報に基づいて「人間性」まで断定してしまう。

感情的に傾き、結果として〈私刑〉のような危険な行動へ発展する可能性もある。

対応バイアスの根底には「状況を丁寧に検討するのは手間がかかる」ため、脳が省エネ的に結論を急ぎたがるという性質がある。

誤解を減らす鍵は「状況の背景を必ず想像すること」

人の行動には、表に出てこない理由が潜んでいる。

つい性格に原因を求めちゃうのは、人間あるあるニャ。

透明性の錯覚

「あれだけ言ったのに、なんで分かってくれないの?」「気持ちが伝わると思ってたのに…」

こうしたすれ違いの多くは、自分の感情や意図が相手に伝わっていると思い込む心理、透明性の錯覚によって起こる。

透明性の錯覚

自分の気持ちや考えが、相手にも明確に伝わっていると思い込んでしまう心理現象。

しかし実際には、相手が理解しているのは「言葉」や「表情」のごく一部にすぎない。

つまり、自分がどれほど「伝えたつもり」でも、相手には半分も届いていないことが多い。

この錯覚は、特に人間関係の摩擦を生みやすい。

職場、友人、恋人関係 ――どんな場面でも「伝えたつもり」が誤解のもとになる。

伝わっていない前提で、丁寧に言葉にする。これが誤解を減らす第一歩になる。

「対応バイアス」は〈他人を誤解してしまう〉自分の心理の問題

「透明性の錯覚」はその逆で、〈自分が相手に誤解される〉問題

偽の合意効果

「これくらいみんな分かっているはず」「普通はこう思うだろう」―― そんなふうに感じたことはないだろうか。

その「みんな」という感覚は、心理学では偽の合意効果と呼ばれる。

偽の合意効果

自分の考え方・価値観・感じ方を、「多くの人も同じように持っている」と思い込む心理現象。

つまり「自分の基準が普通」「自分が多数派」と錯覚しやすいということ。

この錯覚は、日常のあらゆる場面で私たちの判断を曇らせる。

たとえば、あなたが「メールの返信は早いほうが礼儀」と考えているとする。

もし返信が遅い相手に対して「無礼だ」と感じたなら、その苛立ちは相手の問題ではない。

自分の常識を、相手にも共有されているはずだと誤って推定しているにすぎない。

さらにやっかいなのは、この錯覚がSNSによって強化されやすい点にある。

SNSのアルゴリズムは、自分と価値観の近い投稿や人を優先的に表示する。

そのため、似た意見ばかりが目に入り「自分が多数派である」という錯覚が強まるのだ。

「みんなこう思っているはず」と感じたときほど注意が必要。

「普通」は人の数だけあり、誰も同じ常識を生きているわけではない。

自分の常識がレアキャラ、って意外とよくあることニャ。

都合よく「記憶・判断が歪む」バイアス

ここからは、特に「記憶」や「判断」を歪めてしまう認知バイアスを紹介する。

無意識のうちに情報の取り方が偏ってしまうと、現実の見え方そのものが変わってしまう。

確証バイアス

人は、自分の信じている考えを裏付ける情報だけを積極的に集め、反対の情報を軽視・無視してしまう傾向がある。

この心理現象を、心理学では確証バイアスと呼ぶ。

確証バイアス

自分の信念に合う情報ばかりを集め、反対の情報を無視・過小評価してしまう心理的傾向。

「見たいものだけが見える」状態になり、判断の幅が狭くなる。

このバイアスは、SNS・ニュース・検索結果の仕組みと非常に相性が悪い。

自分と同じ意見や価値観の投稿が繰り返し表示されると、次第に「やっぱり自分が正しい」と感じやすくなる。

「ほら、やっぱり自分の意見は正しい」

「反対意見の人は理解が足りない(または変わっている)」

そして確証バイアスが厄介なのは、統計データの読み取りにまで影響する点だ。

日常で目にする統計や研究結果の中には、「確証バイアスが入り込んだ解釈」も少なくない。

幸福度の研究:都合のよい数字だけを引用して、自分の価値観に沿う結論を導く

アンケート調査:偏った母集団なのに「大多数の意見」とみなしてしまう

グラフの切り取り:特定の期間だけを抜き出して都合のよいトレンドを強調する

こうした「統計の歪み」は、科学や金融などの専門領域でも問題視されている。

研究者でさえ、自分の仮説に合うデータを選んでしまうなど、確証バイアスを完全には避けられないのだ。

偏りを減らすコツは、「反対の情報」も意識的に取りに行くこと。それだけで視野は大きく広がる。

反対意見を見に行くのは、実はかなり知的でクレバーな行動ニャ。

後知恵バイアス

「こうなると思ってた」「やっぱりね」

出来事が起こったあとで、最初から結果が分かっていたように感じることはないだろうか?

実はその感覚は、心理学で後知恵バイアス(ハインドサイト・バイアス)と呼ばれるものだ。

後知恵バイアス

出来事が起きた後に「最初から結果を知っていた」と錯覚してしまう心理現象。

記憶を「後付け」で書き換えてしまうため、過去の判断を正しく振り返ることが難しくなる。

後知恵バイアスは、日常のさまざまな場面で私たちの思考を歪める。

テストの結果を見て「やっぱり落ちたと思ったんだよね」

友人の失敗を聞いて「そんなことになると思ってた」

ニュースの事件を見て「予想通りだ」

しかし実際には、その「予想」は結果を知った後に頭の中で作り直されたものであることが多い。

神経科学でも、脳は簡単に記憶を捏造することが示唆されている。

このバイアスが厄介なのは、自分の判断力を過大評価しやすくなるところだ。

「自分は予測が当たる人間だ」と思い込み、人間関係でも「決めつけ」を生みやすくなる。

相手の態度が冷たく感じた後に「最初から嫌われてると思ってた」と思い込む

交際がうまくいかなくなったとき「予想はしてた」と言い聞かせる

職場のトラブルで「前から危ないと思ってた」と言い張る

これらはすべて、結果を知った後に記憶が「編集」されているだけであり、冷静な判断とは言えない。

「あのとき本当にそう思っていたか?」と一度立ち止まること。過去を正しく理解するための大事な習慣だ。

未来が見えてた気がするのは、ただの「記憶の後付け」かもしれないニャ。

ネガティビティ・バイアス

人は「良い印象」よりも「悪い印象」を強く記憶する傾向がある。

この傾向を、心理学ではネガティビティ・バイアスと呼ぶ。

ネガティビティ・バイアス

ポジティブな出来事よりも、ネガティブな出来事を強く記憶にとどめる心理的傾向。

たとえば、9回の褒め言葉よりも、1回の批判のほうが強く心に残りやすい。

この性質は、危険をいち早く察知して生き延びるために発達した、数万年前の生存本能に由来すると考えられている。

しかし現代においては、対人関係における「ネガティブの過大評価」を生みやすい。

たった一度の誤解や失言が強く記憶に刻まれ、その後の印象を長く支配してしまうこともある。

サンクコストの誤謬(コンコルド効果)

「ここまで頑張ったんだから」「お金をかけたんだから、今さらやめられない」

実はこの感覚こそ、経済学でサンクコストの誤謬と呼ばれる、もっとも有名な判断の錯覚のひとつだ。

サンクコストの誤謬

すでに支払って取り戻せないコスト(時間・お金・労力)に引きずられて、合理的な判断ができなくなる心理。

本来見るべきは「未来の利益」だが、私たちは過去の投資に縛られてしまう。

サンクコストは経済学の概念だが、心理学的にも強い影響をもつ。

この誤謬が世界的に知られるきっかけとなったのが、超音速旅客機コンコルドの研究。

莫大な開発費を投じたため、採算が取れないと分かっていてもプロジェクトを中止できなかった。

このことから「コンコルド効果」とも呼ばれる。

日常でも、サンクコストの誤謬は私たちの判断を強く縛ってくる。

サンクコストの例

合わない趣味や習い事を「せっかく続けたから」と辞められない

恋人関係で「もう3年続いたから」と別れの判断を遅らせる

ゲームやガチャで「ここまで課金したから」と引けなくなる

仕事のプロジェクトに時間をかけすぎて、撤退のタイミングを逃す

これらはすべて、冷静に考えれば「過去のコストは取り戻せない」ものばかりだ。

本来の合理的な判断は、「これから得られる価値」で決めるべき。

しかし脳は、失ったものを取り戻そうとして、さらに失敗を重ねてしまう。

重要なのは「過去を切り離す勇気」

未来に価値がないと判断したら、潔く撤退したほうが「損失」は小さくなる。

まとめ|人はバイアスに支配されている

ここまで15個の認知バイアスを紹介してきたが、実際にはまだ数多く存在する。

これらを見ると、私たちの判断や人間関係がいかに「思い込み」に影響されているかがよく分かる。

「バイアスを知っているから自分は大丈夫」と思い込むバイアスすら存在する。

認知バイアスを完全に避けることはできないが、少し意識するだけでも誤解や衝突は確実に減らせる。

特に「確証バイアス」を理解しておくだけでも、他者とのコミュニケーションは大きく改善されるはずだ。

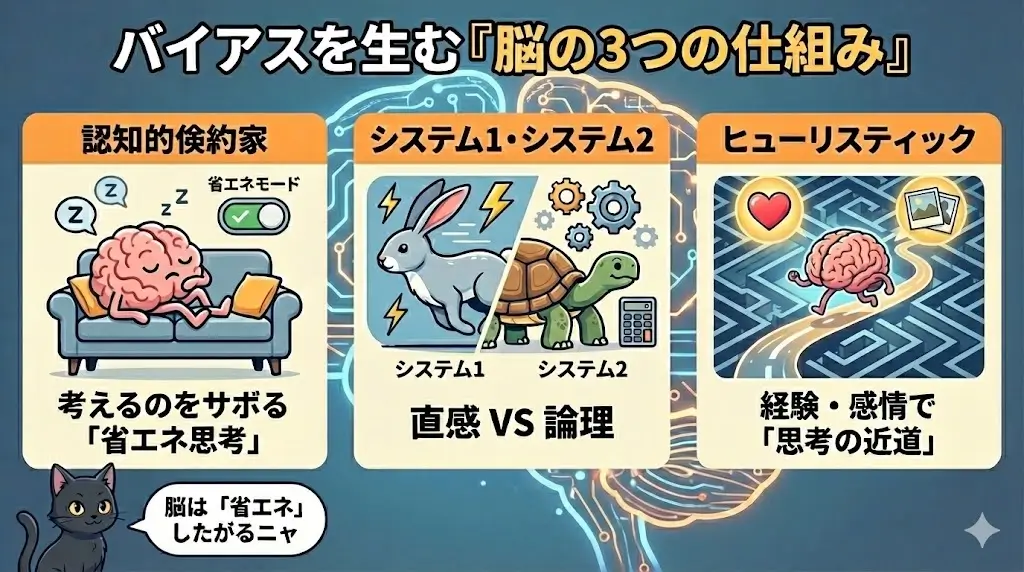

✨バイアスを生む「脳の3つの仕組み」

- 認知的倹約家:必要なことだけ考え、思考を最小限に抑えようとする心理

- システム1・システム2:直感と論理の2つの思考システムによる判断の偏り

- ヒューリスティック:感情・印象・経験で判断をショートカットする仕組み

✨具体的な認知バイアス12選

- アンカリング効果:最初の数字や初期情報に判断が引きずられる心理

- プライミング効果:直前に触れた情報が思考や感情に影響する心理

- 初頭効果:最初の印象がその後の評価を強く左右する心理

- ハロー効果:ひとつの特徴が全体評価にまで波及してしまう心理

- ステレオタイプ:集団のイメージを個人へ安易に当てはめてしまう心理

- 対応バイアス:行動を状況ではなく性格に結びつけてしまう心理

- 透明性の錯覚:自分の気持ちが相手に伝わっていると思い込む心理

- 偽の合意効果:自分の考えが「みんなの普通」だと錯覚してしまう心理

- 確証バイアス:自分の信念を裏付ける情報だけ集め、反対の情報を無視する心理

- 後知恵バイアス:結果を知った後に「最初から知っていた」と記憶を書き換えてしまう心理

- ネガティビティ・バイアス:ポジティブよりネガティブを強く記憶する心理

- サンクコストの誤謬:取り戻せない過去の投資に縛られて合理的判断ができなくなる心理

免責事項

本記事は筆者の経験や公開された研究・書籍をもとにまとめた参考情報です。

内容を鵜呑みにせず、ご自身の状況や感覚と照らし合わせてお読みください。

ここで紹介する内容は、あくまで自己理解のヒントに過ぎません。

参考文献

クロ

クロ

コメント